2. 福建省地震局, 福州 350003;

3. 云南省地震局, 大理 671000;

4. 石家庄经济学院, 石家庄 050031;

5. 福建省地震局泉州基准地震台, 泉州 362000;

6. 河北省地震局红山基准台, 隆尧 055350

2. Earthquake Administration of Fujian Province, Fuzhou 350003, China;

3. Earthquake Administration of Yunnan Province, Dali 671000, China;

4. Shijiazhuang University of Economics, Shijiazhuang 050031, China;

5. Quanzhou Fiducial Seismic Station of Fujian Province, Quanzhou 362000, China;

6. Hongshan Fiducial Seismic Station of Hebei Province, Longyao 055350, China

地磁平静日的太阳周日变化叫做太阳静日变化,记作Sq,是最重要的地磁场平静变化类型,从地磁观测中扣除主磁场、岩石圈磁场、磁层电流体系产生的磁场之后可得到Sq太阳周期变化,且不同地磁分量变化特征不尽相同,徐文耀(2003,2009)指出,这些变化来自两部分源电流,即电离层潮汐发电机Sq电流,以及Sq电流在地球内部上地幔导电层产生的感应电流.地面台站观测记录到的Sq变化包含了这两部分电流产生的磁效应.徐文耀(1992),徐文耀和李卫东(1993)使用中国地磁台站的资料,研究逐日变化的形态学特征,用理论模型计算了磁层环电流、部分环电流、场向电流、磁尾电流、磁层顶电流的地磁效应.在消除了这些磁层电流体系的影响之后,得到电离层潮汐风发电机电流产生的磁场变化.对1973年的资料研究得出,发电机电流的逐日变化主要表现在强度上,即使在磁扰期间,也可以分离出形态稳定的Sq变化,同时提出了一种新的地磁指数——Sq指数,用来描述Sq发电机电流强度的逐日变化,用不同经度的7对中低纬台站水平磁场分量H,求得1965年随世界时(UT)变化的Sq指数,得出,发电机电流不仅有显著的逐日变化,而且有很大的UT 变化.徐文耀和李卫东(1994)根据IGY/IGC期间全球地磁台网以及中国地磁台站的资料,利用球谐分析法计算出每一UT 小时的外源和内源电流体系.并得出外源电流体系图像没有显著的UT变化,电流涡焦点的地理纬度与磁赤道有密切关系;而内源电流体系图像及强度有显著的UT变化,大洋地区内源电流体系总强度明显小于大陆地区的,表明海洋地区上地幔电导率低于大陆地区的.赵旭东等(2008)使用地面地磁数据分析了北半球Sq形态及其午前午后不对称现象、Sq日变幅的变化特征、不同纬度地区日变幅与太阳天顶角的相关性的差异,赵旭东等(2010)基于1997年的地磁观以上研究多以全球为研究区域,本工作重点是Sq变化等效电流体系中国地区特征分析,利用我国国家地磁台网数据更密集高精度的境内观测,对2009年35个地磁台站绝对矢量观测,使用球冠谐分析方法反演得到Sq内、外源电流体系,并对该区域电流强度、中心位置等参量随季节变化的特征进行分析总结. 2 数据预处理

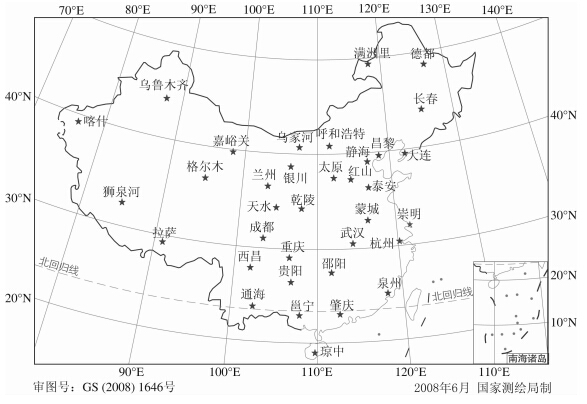

使用国家地磁台网中心(http://10.2.210.50/DataService/ObsReport.aspx)境内35个台站2009 年地磁绝对观测三分量分钟值数据,台站分布见图 1.

| 图 1 数据台站分布图Fig. 1 Map of observatories distribution |

对该数据进行三步预处理之后形成可用于模型输入的数据文件,具体步骤包括:第一步,根据国际数据中心(http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/)发布的5天磁静日挑选地磁平静时段各台站三分量数据;第二步,将第一步结果数据格式由世界时转换为各台站地方时;第三步,按照地磁季节对数据样本进行时序叠加扣除子夜均值后得到单台Sq变化场季节统计数据库. 3 分析方法介绍 3.1 求解高斯系数

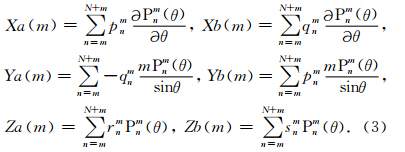

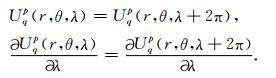

利用以上变换原理得到同一纬线圈上地磁场三分量的cos项和sin项的系数Xa(m),Xb(m),Ya(m),Yb(m),Za(m),Zb(m).其中,X、Y、Z分别代表地磁场三个方向上的分量,a表示cos项,b表 示sin项.对Xa(m),Xb(m),Ya(m),Yb(m),Za(m),Zb(m)在纬度方向上用三次样条函数进行插值,使 其在纬度范围内连续平滑.从而得到研究范围内cos项和sin项系数在经度和纬度上均匀分布的网格点.

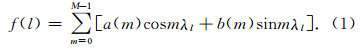

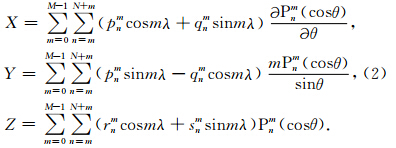

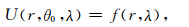

地磁场三分量的勒让德表达式为:

,

, 和Pnm(θ)定义为X、Y、Z的基函数,基函数可通过求勒让德多项式而得到.

和Pnm(θ)定义为X、Y、Z的基函数,基函数可通过求勒让德多项式而得到.在已求得三角系数Xa(m),Xb(m),Ya(m),Yb(m),Za(m),Zb(m)和基函数的情况下,则以下等式成立:

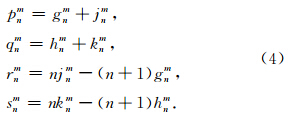

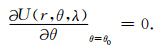

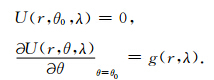

根据高斯理论,内外源场的高斯系数与缔合勒让德系数有如下关系:

球冠谐分析方法SCHA(Spherical Cap Harmonic Analysis)是局域磁场建模分析法的一种.赵建虎等(2010)指出其主要优势在于利用球冠在局域实现与地磁场的最大逼近,SCHA模型描述的为地球表面的一个有限区域,满足了地磁场位势理论且顾及了地磁场的三维结构.

假定区域是 θ1=0,θ2=θ0,λ1=0,λ2=2π 的 半角为θ0的球冠区,此时的球谐分析为球冠谐和分析.在本工作中,球冠区定义为中国地区,即θ1=20,θ2=50.

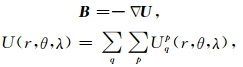

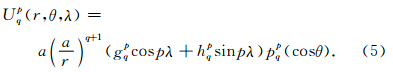

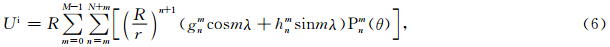

磁场内源场的解可以写成如下形式:

Haines(1985)指出,两类边界条件使得公式(5)右边最后一项缔合勒让德函数的参数q变成非整数,这个q在球谐函数表达式里是整数,由这两类边界条件确定了q的值.同时,Haines(1985)以及Ou等(2013)详细描述了如何利用该边界条件求解非整数q的过程.

将求得的高斯系数代入(6)(7)式,计算出总磁位.

内源磁位为:

内源等效电流为:

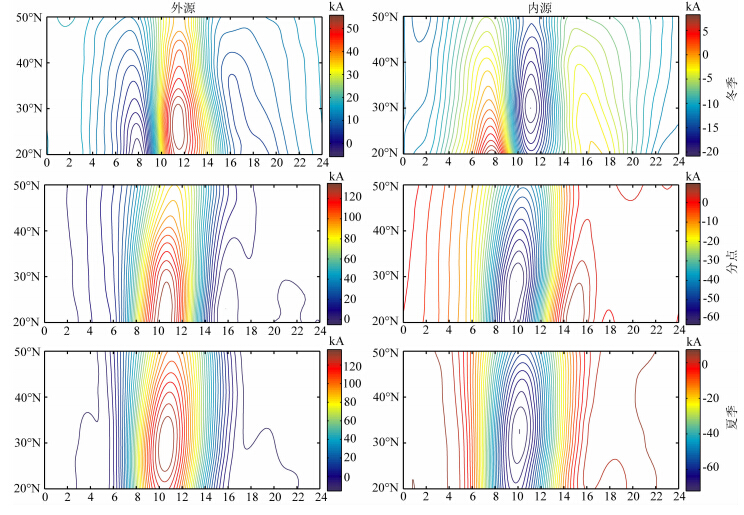

按照地磁劳埃德季节进行Sq内外源场分离后反演得到内、外源电流体系模型图像,如图 2所示,在研究区域内(模型上下边界为20°N和50°N),内外源电流体系电流涡中心地方时都位于正午附近,纬度位于30°N附近;外源电流强度最大约为120 kA 左右,内源电流强度最大约为60 kA左右,外源电流是内源电流的两倍左右.这些特征与以往全球研究结果相类似.由于使用数据台站数目的增加,本文工作得出了Sq电流体系区域更精细的结构,如图 2中左上幅冬季外源电流,在正午电流涡两侧挤压出两个次涡状的结构,表明Sq变化在该区域除正午最强之外,早上0800及下午1600地方时附近出现了较强的变化,可能说明了由于北半球冬季太阳辐射较其他季节减弱,地磁日变化表现出潮汐半日波变化增强的特征.

| 图 2 2009年中国地区三个季节Sq内、外源电流体系Fig. 2 Sq inner and external equivalent electric current system in China 2009 |

为了进一步得到内、外源电流体系随地磁季节变化的特征,将电流涡中心地方时、纬度、强度数值总结为表 1进行讨论.

| | 表 1 2009年中国地区内、外源电流体系电流涡中心参数表 Table 1 Parameters of electric current system vortex for inner and external sources in China 2009 |

由表 1得出Sq内、外源电流体系有明显的季节变化,其中外源电流体系,D、E、J三个季节的电流涡 中心强度为56.2 kA、137.7 kA、137.9 kA,电流涡中心位置的地方时由冬季的1124LT前移至1030LT左右,电流涡中心纬度位置分别为26°、20°、30°;内源电流体系中,D、E、J三个季节的电流涡中心强度分别为20.1 kA、63.4 kA、72.7 kA,电流涡中心位置的地方时由冬季的1108LT前移至1000LT左右,电流涡中心纬度位置分别为30°、29°、33°,相比外源电流涡中心更向早晨偏移. 5 结论及讨论

本文对2009年我国地磁台网中心35个绝对观测台站数据,使用球冠谐分析法进行Sq变化内外源场分离并反演得到了内、外源等效电流体系,分析了三个劳埃德季节下,内外源电流体系在该区域电流涡中心地方时、纬度、强度分布的特征,主要结论为:

(1)内、外源等效电流中心强度在冬季、分点、夏季季节,分别为21.1 kA、63.4 kA、72.7 kA,以及56.2 kA、137.7 kA、137.9 kA,表明Sq变化主要受控于太阳活动,即夏季最强冬季最弱.徐文耀(2003)同样总结得出Sq等效电流体系冬季、分点、夏季三个季节的中纬度电流涡总强度冬季最弱为215 kA、分点季节为240 kA、夏季最强为267 kA.

(2)外源电流涡中心地方时从冬季到分点季节到夏季从1124LT前移至1030LT左右,内源电流涡中心地方时较外源更向早晨侧移动,即从冬季到分点季节到夏季从1108LT前移至1000LT左右.徐文耀(2003)同样总结得出Sq等效电流体系冬季、分点、夏季三个季节的中纬度电流涡中心由冬季的午后1230LT逐渐移到午前1130LT.两个研究结果表明了内、外源电流体系的不同源位置可能使它们呈现出不同的季节特征,内源电流体系除了主要受控于太阳活动之外,还受到区域地下导电结构的控制,因此该内源电流的季节变化特征对于研究地下导电结构也提供了一定的参考.

致谢 本文的地磁台站数据来自中国地震局地球物理研究所国家地磁台网中心,国际地磁静日列表来 自日本京都世界地磁数据中心,在此表示诚挚的谢意.| [1] | "Haines G V. 1985. Spherical cap harmonic analysis. J. Geophys. Res., 90(B3): 2583-2591. |

| [2] | Ou J M, Du A M, Thébault E, et al. 2013. A high resolution lithospheric magnetic field model over China. Science China Earth Sciences, 56(10): 1759-1768. |

| [3] | Xu W Y. 1992. Day-to-day variability of the Sq dynamo currents and Sq index. Chinese J. Geophys. (in Chinese), 35(6): 676-683. |

| [4] | Xu W Y, Li W D. 1993. UT-variation of the Sq dynamo current and its ground magnetic field reconstruction. Chinese J. Geophys. (in Chinese), 36(4): 417-427. |

| [5] | Xu W Y, Li W D. 1994. Longitudinal effects and UT variations of the Sq external and internal current systems. Chinese J. Geophys. (in Chinese), 37(4): 440-447. |

| [6] | Xu W Y. 2003. Geomagnetism (in Chinese). Beijing: Seismological Press. |

| [7] | Xu W Y. 2009. Physics of Electromagnetic Phenomena of the Earth (in Chinese). Hefei: University of Science and Technology of China Press. |

| [8] | Zhao J H, Wang S P, Liu H, et al. 2010. Study on establishing local geomagnetic model using spherical cap harmonic analysis. Science of Surveying and Mapping (in Chinese), 35(1): 50-53. |

| [9] | Zhao X D, Du A M, Chen H R, et al. 2010. Inversion of the Sq current system and the geomagnetic diurnal variation model. Progress in Geophys. (in Chinese), 25(6): 1959-1967, doi: 10.3969/j.issn.1004-2903.2010.06.010. |

| [10] | Zhao X D, Du A M, Xu W Y, et al. 2008. The origin of the prenoon-postnoon asymmetry for Sq current system. Chinese J. Geophys. (in Chinese), 51(3): 643-649, doi: 10.3321/j.issn:0001-5733.2008.03.005." |

| [11] | 徐文耀.1992.Sq发电机电流的逐日变化和Sq指数. 地球物理学报, 35(6): 676683. |

| [12] | 徐文耀, 李卫东. 1993. Sq发电机电流的UT变异性及其地面磁场的重建. 地球物理学报, 36(4): 417427. |

| [13] | 徐文耀, 李卫东. 1994. Sq外源和内源电流体系的经度效应和UT变化. 地球物理学报, 37(4): 440447. |

| [14] | 徐文耀. 2003. 地磁学. 北京: 地震出版社. |

| [15] | 徐文耀. 2009. 地球电磁现象物理学. 合肥: 中国科技大学出版社. |

| [16] | 赵建虎, 王胜平, 刘辉等. 2010. 海洋局域地磁场球冠谐分析建模方法研究. 测绘科学, 35(1): 5053. |

| [17] | 赵旭东, 杜爱民, 陈化然等. 2010. Sq电流体系的反演与地磁日变模型的建立. 地球物理学进展, 25(6): 19591967, doi: 10.3969/j.issn.10042903.2010.06.010. |

| [18] | 赵旭东, 杜爱民, 徐文耀等. 2008. Sq电流系午前午后不对称性现象的来源. 地球物理学报, 51(3): 643649, doi: 10.3321/j.issn:00015733.2008.03.005. |

2014, Vol. 57

2014, Vol. 57