2. 日本九州大学, 福冈 8160000;

3. 中国地震局地质研究所地震动力学国家重点实验室, 北京 100029

2. Kyushu University, Fukuoka, 8160000, Japan;

3. State Key Laboratory of Earthquake Dynamics, Institute of Geology, CEA, Beijing 100029, China

2011年3月11日日本东北宫城县东太平洋海域发生了Mw9.0地震.根据日本气象厅公布的地震信息,该地震的震中位置为(142.86°E,38.103°N),震源深度大约为24 km.此次地震为有记录以来的日本最大震级的地震,此次地震引起的海啸及核电站事故等次生灾害对日本社会造成了巨大的影响,带来了多方面的损失.

地震发生后,多家研究机构利用数字地震资料对此次地震的震源机制、破裂过程等进行了研究,得到的结果均表明此次地震为太平洋板块与北美板块边界上发生的低角度俯冲型地震、破裂面西倾9°~14 (东京大学地震研究所,http://outreach, eri.utokyo.ac.p美国地质调查局,http://earthquake.usgs.gov; 哈佛大学,http://www.seismology.harvard.edu).地震波反演结果表明,地震初始破裂后向南北双向扩展,为纯逆冲型破裂(http://www.geol.tsukuba.ac.jp/~yagi-y/EQ/Tohoku/index-e.html).从距离地震最近的一些强震观测结果来看,加速度波形出现明显的双峰[1],表明此次地震有两次大的主破裂过程.对此次地震的同震破裂过程及短期震后影响研究也取得了一些成果,如Simons等2基于逆冲断层模型,计算了日本9.0级地震的同震位移分布,Ozawa等利用GPS资料对同震及震后破裂过程进行了研究3,Wang等[4]基于远震P波的后反射计算了地震的破裂过程,Yue等5利用高频GPS观测反演了日本9.0级地震的破裂过程,Zhao[6]利用三维地震波速及区域P波和S波到时对日本9.0级地震进行了重定位,邵志刚等7利用GPS资料反演了日本9.0级地震同震位错与近场形变特征,王凡等8研究了此次地震对周边火山活动的影响,王敏等[9]研究了此次地震对中国的远场影响,尹继尧等[10]结合日本区域地质构造,板块运动,震源附近日本区域GPS站点同震位移,及余震震源机制解,对日本9.0级地震的断层分布和错动方式进行了探讨.由于地震孕育特征研究及地震前兆现象的捕捉对于地震预报的经验积累十分重要(比如日本地震学会地震预测研讨委员会出版的《地震预测的科学》中就对地震前兆现象进行过详细描述[11]),Lm等对地震前的水平应力场变化进行了分析[12],刘子维等对日本地震前的重力资料进行处理,发现沿海各台站统一出现了喇叭口状的“重力异常扰动”现象,且扰动异常随震中距的增加呈衰减趋势[13].考虑到日本岛分布有较为完善GPS连续观测网,从该网的观测数据能否获取到一些与此次巨大地震孕育过程关联的地壳形变信息,是值得关注和很有研究意义的问题.

本文首先结合同震地壳变形特征对海洋板块俯冲型地震的孕震过程进行了描述;然后利用GPS资料分析了震前应变积累及其时空特征和同震变形特征的差异,讨论了它们的互补性特征;最后基于GPS连续观测资料,讨论了震前日本岛东海岸地区位移曲线的趋势性转折现象.

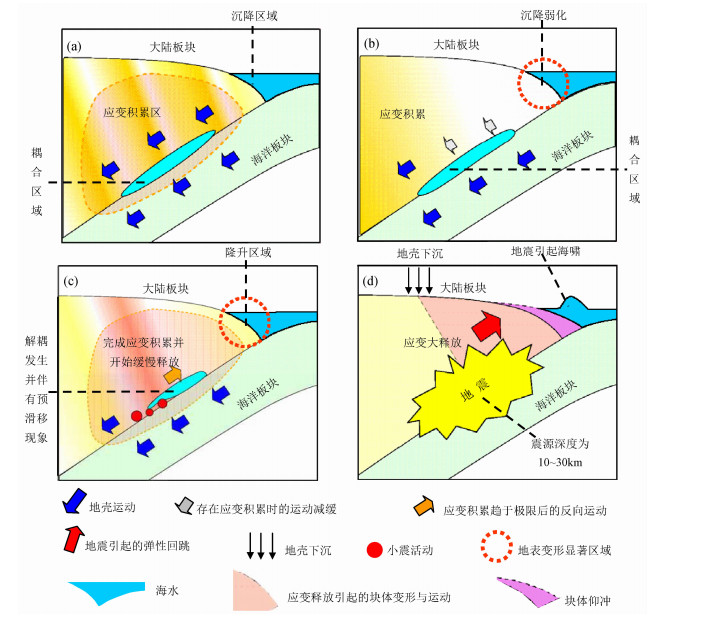

2 海洋板块俯冲型地震不同孕震阶段的变形特征及同震位错反演结果日本地震学家通过对海洋板块俯冲型地震孕震机制的研究,给出了其孕震模式[14],图 1为在其基础上的改绘结果.孕震阶段不同,表现的地表变形特征亦不同,具体如下:

|

图 1 海洋板块俯冲型地震孕震模式(其中a,b,c和d为不同阶段,据文献[14]改绘) Fig. 1 Seismogenic model in plate subduction region (a, b, c and d are different stages of seismogenic mode; which redrawing according to reference[14]) |

1)较稳定的准线性应变积累阶段:在海洋板块的俯冲过程中,洋-陆板块边界接触面为锁定状态,进而拉动大陆板块边缘向下运动,应变积累在板块交界附近发生,孕震区域初步形成,此阶段日本岛地表发生压缩变形,并在近场地表发生下沉变形.

2)进人非线性应变阶段:经过一定时期的应变积累,孕震区域的应力水平逐渐增强并接近极限状态,此时孕震区域由深到浅表现为逐步衰减的变形特征,近场地表下沉速度逐渐减缓.

3)接近临界的非线性扰动阶段:由于应变积累已经达到极限状态,此阶段应变表现为缓慢释放状态,孕震单元开始有局部解耦,近场地表变形以缓慢上升为主,此阶段通常会有预滑动和小震活动增多现象发生.

4)大破裂应变释放阶段:经过应变的缓慢释放、预滑动已经克服了板块间的摩擦阻力,大地震发生,造成应变的大释放,由于大陆地壳的仰冲作用引起海啸现象的发生.经过四个阶段的演化,完成了整个的地震过程.

由于所处的孕震阶段不同,变形特征及所经历的时间也不尽相同.比如,(a)阶段以线性变形为主,需要经历较长的时间(b)阶段以非线性变形特征为主,经历的时间较(a)阶段短;(c)阶段表现为非稳定变形特征,经历的时间则更短.考虑到上述三阶段需要结合长期密集的震前观测资料进行分析,下面结合此次9.0级地震重点对同震变形特征(即(d)阶段)进行分析.

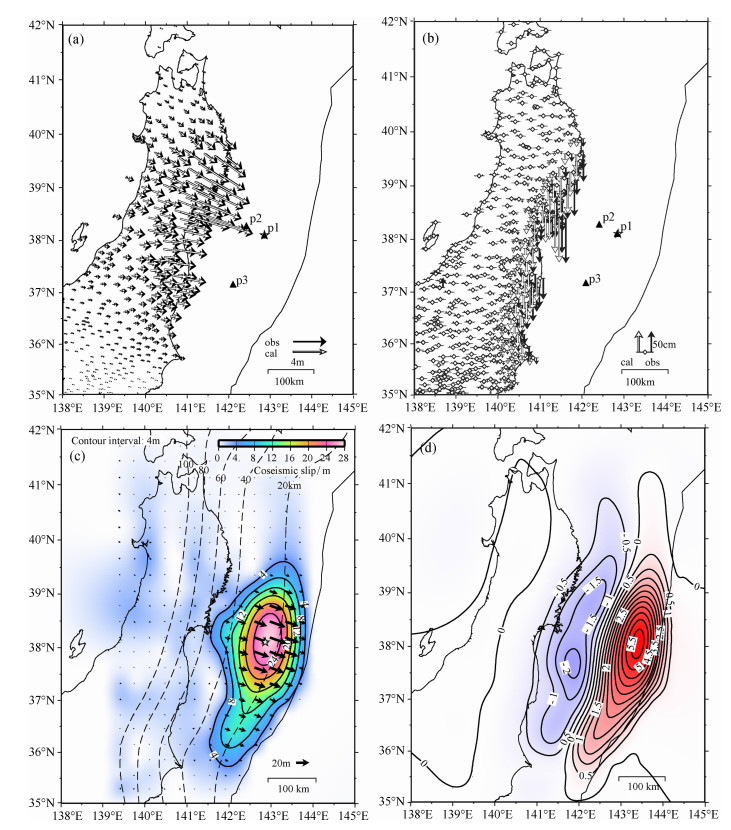

东北大地震后,日本国土地理院利用覆盖整个日本岛分布的GEONET观测网络(1240个观测点以20 km左右间隔分布于日本全土)的观测数据(观测时间为2011年3月10日至2011年3月12日),迅速解算得到了此次地震的同震位移场,结果表明日本岛GPS同震位移指向震源区,与图 1d的应变释放模式一致.距震中南北各约400 km范围内GPS测站有明显的同震形变.最大水平位移达5.3 m(距震中约100 km)见图 2a.垂直向同震位移结果表明靠近日本岛东海岸一侧有明显的下沉,与图 1d的地壳下沉特征相符.最大下沉位移达1.2 m (图 2b).利用日本岛内同震位移分布,反演破裂面上的同震位错结果,见图 2c和图 2d[15].

|

图 2 日本Mw9.0地震同震位移分布及位错反演结果(日本国土地理院资料[15]) (a)同震水平位移观测及位错反演结果;(b)同震垂直位移及位错反演结果;(c)同震水平位错分布;(d)同震垂直位错分布(图中☆为震中位置、▲为海底GPS测点). Fig. 2 Distributionof coseismic displacement anddislocation inversion results of Mw9.0earthquake in Japan (data is from Geographical Survey Institute of Japan[15]) (a) Surveying and inversion results of coseismic event in horizon division; (b) Surveying and inversion results of coseismic event in vertical division; (c) Distribution of dislocation inversion results in horizon division; (d) Distributionof dislocation inversion results in vertical division (☆ points epicenter, ▲ points GPS station in seabed). |

根据反演得到的断层模型计算出的陆地地表及海底地表的位错与实测位错非常吻合(图 2a、2b),而水平位移的符合程度优于垂直位移.由于位错反演时采用了日本岛陆地的GPS数据作约束,岛内陆地地表的吻合只能说明其内符精度较好,而利用海底观测结果可以检验其外符精度.一般意义上讲,震源区处的同震位移应远大于日本岛.反演结果的好坏需要由震源区的同震位移校核来评价,而恰好在震源区附近有3个由日本海上保安厅设置的海底GPS测点(在海底建立测量标志,利用声纳技术和海上GPS测量船实现定位),测点分布见图 2a和图 2b.根据日本海上保安厅提供的资料[16],图 2a和图 2b中P1点的同震水平位移为24 m、垂直同震位移为3m;P2点的同震水平位移为15 m、垂直同震位移为-0.8m;P3点的同震水平位移为5m、垂直同震位移为0.9 m.对比上述观测值与图 2c和图 2d的位错反演结果,发现二者具有高度的一致性.上述内符与外符精度检验结果表明同震位错分布的信度较高,可以反映真实的地表同震位移分布.

图 2c和图 2d结果表明,同震位移分布主要集中在震源区附近,其中震源区北部的位移略大于南部.垂直同震位移结果表明震源区附近以隆升为主,再向西靠近日本岛一侧以大范围下沉为主,该特征与图 1d的同震变形特征一致.

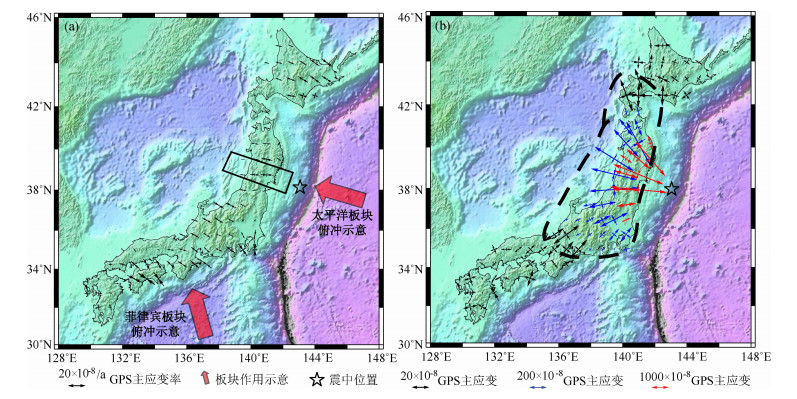

3 震前与同震日本岛变形特征的对比分析相对于位移数据,应变结果与参考框架独立,主要反映不同测点之间的相对运动情况,并且应变率场分布特征在一定程度上与地震危险性存在联系[17].利用日本岛的GE0NE丁观测网络提供的GPS水平速度场结果和同震水平位移分布,通过最小二乘配置球面解方法[18-20]计算了日本岛的GPS主应变(率)场分布,图 3a为震前主应变率分布,图 3b为同震主应变分布,二者的应变(率)张量均显著大于3倍误差,且均基于球坐标计算.考虑到地震对GPS观测结果的影响,图 3a的输入数据选择2009-2010期(该期间日本岛发生的地震较少,从GPS速度分布看不出地震的显著影响)图 3b结果采用3月11日同震GPS位移数据计算得到.由于图 3b结果中震源区附近的应变量值明显大于其它地区,因此主应变采用3种颜色表示(相同长度的红色箭头代表的应变量最大、蓝色箭头居中、黑色箭头最小).

|

图 3 震前和同震日本岛GPS主应变(率)场分布 (a)2009-2010主应变率场分布(黑色实线框为剖面投影范围);(b)同震主应变场分布(黑色虚线框为同震变形的主要影响区域). Fig. 3 Distribution of principle strain (rate) in Japan before earthquake and coseismic event (a) Distribution of principle strain rate in the period 2009-2010(in which black solid box s the rectangle of projection); (b) Distribution of principle strain in coseismic event(in which black dashed boxs the region affected by coseismic deformation). |

图 3a的震前主应变率结果表明,日本岛的变形特征以NWW-EW向挤压变形为主,其中42°N以北区域和36°N以南区域以NWW向挤压为主,介于42°N和36°N之间的部分以EW向挤压变形为主,该特征反映了日本岛受太平洋板块和菲律宾板块俯冲作用明显.图 3b结果表明整个日本岛表现出拉张为主的同震应变释放特征,其中以日本岛中部(介于35°N和43°N之间)最为显著,该区域的拉张变形具有明显的对称性,主张应变方向指向震中且量值较大,最大值达到3792×10-8.35°N以南地区和43°N以北地区虽然也表现为拉张变形特征,但量值有限,通过与图 3a结果对比可知,上述两区域的同震应变释放幅度与震前年应变积累水平相当.

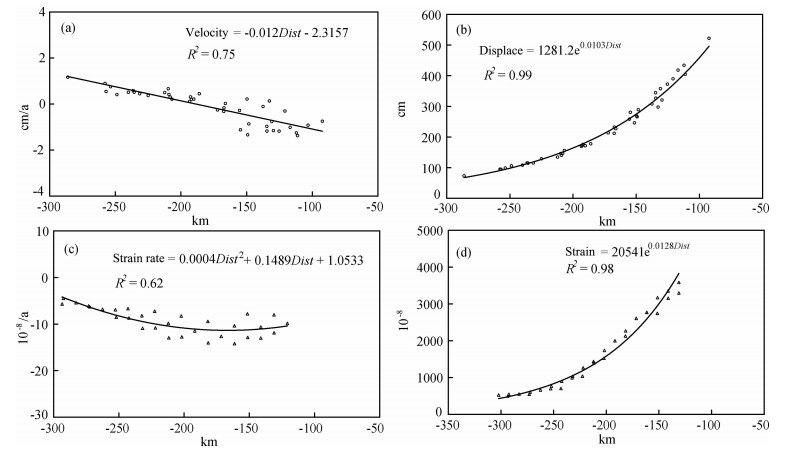

为了更加直观的分析此次地震引起同震变形衰减的特征,图 4给出了震前和同震位移(应变)的衰减结果(投影范围见图 3a黑色实线框),其中震前GPS速度剖面的平均误差小于±0.2 cm、同震位移剖面的平均误差小于±2 cm、震前应变率和同震应变量值均显著大于三倍中误差.对比图 4a和图 4b结果,可以发现震前位于震中西侧的GPS站速度在SEE向逐渐衰减,越远离震中速度值越大,呈现接近线性特征的地壳缩短变化状态;同震时随着离开震中距离的增大GPS位移逐渐减小,呈现指数衰减特征,二者具有一定的互补特性.对比图 4c和图 4d结果,震前和同震应变均表现出一定的非线性特征,其中震前结果表明距离震中100~200 km范围内表现为稳定的挤压应变状态,再往西才表现出挤压逐渐减小的特性;同震应变结果表现出明显的指数衰减特征,其衰减速度快于同震位移,震前和同震应变剖面同样表现出互补性特征.

|

图 4 垂直断层方向GPS剖面结果(横坐标为0时代表发震断层位置,R表示相关系数) (a)2009-2010年GPS速度剖面; (b)同震GPS位移剖面; (c)2009-2010年GPS应变率剖面;(d)同震应变剖面. Fig. 4 GPS profile result in the direction perpendicular to the fault (in which earthquake faults locate at x-coordinate 0, and R is correlation coefficient) (a) GPS velocity profile n the period of 2009-2010; (b) GPS displacement profile in coseismic event; (c) GPS strain rate profile in the period 2009-2010;(d) GPS strain profile in coseismic event. |

其中震前GPS速度和应变率剖面结果对于分析此次地震的孕震特征可能具有一定的指示作用,下面进行重点分析.本文用到的震前数据为2009年8月至2010年8月,在此期间剖面附近没有发生较大地震,因此可以初步排除数据的同震影响.图 4a结果虽然以线性衰减为主,但在靠近日本岛东海岸一侧GPS速度的离散性较大,并不满足线性衰减规律,特别是图中-150 km以东地区看不出明显的衰减特征,表明该区的变形随空间的梯度变化较小.图 4c结果的应变率非线性衰减规律更加明显,-200 km以东区域表现出稳定的应变积累量值,以西表现出挤压应变衰减特征,该结果表明靠近日本岛东海岸一侧可能存在变形趋于极限的现象,在该区域挤压应变维持稳定且看不出随区域的梯度变化.

4 震前日本东海岸GPS连续站观测到的趋势转折现象此次9.0级地震是日本有记录以来最大震级的地震,因此在此次地震前是否有前兆迹象也是需要研究的.根据位移亏损估计结果,此次震中附近一直存在较大的位移亏损,具备中长期地震孕育背景[21].以地震复发间隔和布朗通过时间为主要指标的中长期地震预测结果表明,此次9级地震震源区具备两次7级或一次8级的孕震背景,30年内发生的概率达90%[22].因此,中长期预测已经注意到了该区域,但震级偏低.

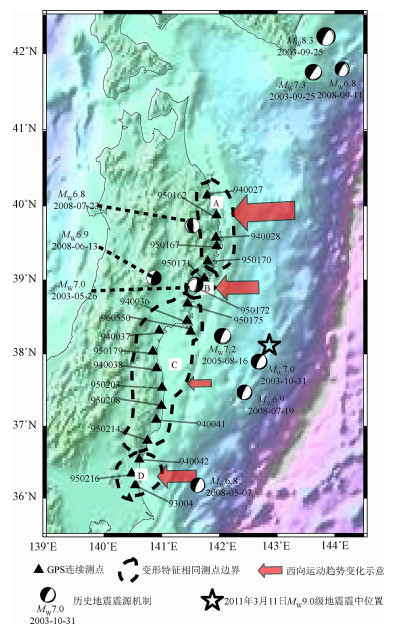

利用日本岛分布的GE0NE丁观测网络可以获取GPS连续观测结果,通过对日本岛东海岸部分GPS连续测点东西向时间序列(测点分布见图 5)进行扣除同震阶跃和整体运动操作,结果表明GPS测点的西向运动具有明显的分群特性.图 5中A区测点在2003年前后表现出西向运动持续增强特性,增强的速率约为3~7mm/a; B区西向运动保持平稳;C区在2003年前后表现出西向运动减缓现象,减缓速率约为3~6mm/a; D区变形特征与C区类似,只是减缓幅度较小(约为1mm/a左右).考虑到C区位于震源区的正西方,其GPS测点西向运动的显著减缓表明该区挤压应变能经过长期应变积累可能已经出现局部硬化现象.综合分析2003年前后日本岛东海岸GPS测点西向运动的趋势性转折特征,可以发现转折后远离孕震区的GPS测点(A区、B区和D区)的西向运动显著大于C区,该特征表明远离孕震区的地方依然保持较快的应变积累,而转折后震源体正西侧C区测点的西向运动幅度较小表明该区的应变积累有趋于极限的迹象.由于日本岛地震频繁,有必要分析上述趋势转折信息是否与研究区域的地震有关,因此图 5中还给出了2003年前后Mw≥6.8地震的震源机制解(采用哈佛震源机制结果,http://www.globalcmt.org/).期间最大的地震为2003年9月日本十胜Mw8.3地震,该地震位于研究区域的东北角(距离最近GPS测点约300 km),其逆冲型的北东向破裂决定了此次地震前图 5中的GPS测点变化应该不显著,从GPS时间序列曲线中很难识别出此次地震的同震影响(尚不及2003年5月26日发生于图 5的B区域的Mw7.0地震引起的同震变形显著),由此推测十胜地震前图 5北部几个GPS测点出现的趋势转折现象应该与十胜地震关系不大.经过对GPS时间序列曲线变化规律及图 5震源机制的对比分析,发现2003年以来几次地震具有明显的同震效应,因此GPS结果的趋势性转折特征或多或少与这些地震有一定联系.因此,根据目前的分析尚无法最后确定上述GPS趋势转折现象是否为此次9.0级地震的中期前兆,但这种趋势转折现象至少反映了该区域应力、应变动态调整过程.另外,不同测点的转折时间具有差异性,北部测点转折较早南部测点转折较晚,这种现象表明不同地点的应力、应变调整过程具有差异性.GPS资料清楚的反映出了上述趋势转折的时空差异性,对认识此次9.0级地震的孕育过程具有一定益处.

|

图 5 日本东海岸部分GPS连续测点分布及西向运动趋势变化(图中红色箭头仅起示意作用) Fig. 5 Distribution of GPS continuous points n the east coast of Japan and long-term change trend of their western movement (red arrows only represent relative movement) |

从临震时间尺度上看,震源区东北部地区于2011年3月9日发生了7.3级地震,该地震发生后余震有向3月11日9.0级地震震源区迁移的特征[21].东京大学地震研究所利用震源区附近2000年1月1日至2011年3月9日的小震活动计算b值为0.61,而3月9日地震发生后到3月11日的地震活动计算得到的b值为0.42,结果表明震源区附近b值逐渐减小,预示着震源附近的应力水平逐渐增高[21].

5 讨论与结论理想情况下海洋板块俯冲型地震需经历4个孕震阶段(稳定应变积累阶段-非线性应变积累阶段-临界的非线性扰动阶段-大破裂应变释放阶段),不同阶段表现出不同的地壳变形特征,持续时间也明显不同.因此可以根据密集观测获取的地表变形特征,推测地震孕育所处的阶段?由于此次地震的震源区位于海域,不利于大规模观测系统的布设,导致了震前关于震源区的地壳变形特征无法准确获取.

通过内符和外符精度的检验,表明利用GPS约束的位错反演可以较好的反映同震变形特征.同震位移分布主要集中在震源区附近(南北向约400 km、东西向约300 km),其中震源区北部的同震位移略大于南部.垂直同震位移结果表明震源区附近以隆升为主,再向西靠近日本岛一侧表现为大范围下沉为主.

震前和同震主应变(率)结果表明二者具有明确的互补特征,震前以NWW-EW向挤压变形为主,具有继承性特征,主要反映了太平洋板块和菲律宾板块对日本岛的俯冲作用.同震结果表现为大范围拉张变形特征,反映了9级地震引起了日本岛大范围的同震应变释放.应变释放高值区位于日本岛中部(介于35°N和43°N之间),其它区域量值较小.

GPS剖面结果表明,震前和问震位移及应变均总体上表现为互补性,但量值差别达上百倍,其中震前速度剖面以线性衰减为主(具有一定的非线性成分),震前应变剖面则表现出明显的非线性成分,而同震位移和应变均表现为明显的指数衰减特征.震前的GPS速度和应变率剖面的非线性特征表明靠近日本岛东海岸一侧可能存在变形趋于极限现象,此次9.0级地震的异常变形已经延伸到了日本岛东部,该结果对于震前孕震特征的识别具有一定意义.

此次9级地震从中长期预测角度有所体现(比如地震复发间隔、震源区位移亏损情况),但震级偏低.震前GPS时间序列的趋势性偏离,特别是震源区西侧GPS测点西向运动的显著减缓,可能预示着该区的挤压应变能有趋于极限的现象,但此现象能否作为此次地震的中期前兆还有待于更加细致和全面的研究工作才可以确定.3月9日地震后的小震活动迁移及震源区b值下降等也可以看到一些前兆性迹象,但仅凭借这些特征很难对此次地震提出预测.

致谢感谢日本国土地理院及地震预知连络会所提供的资料.

| [1] | 日本防灾科学技术研究所.平成23年(2011年)东北太平洋地震强震动态.http://www.bosai.go.jp/news/oshirase/20110316_01.html. Institute of Science and Disaster Prevention of Japan.Strong ground motion of the earthquake in Northeast Pacific, Japan, 2011.http://www.bosai.go.jp/news/oshirase/20110316_01.html. |

| [2] | Simons M, Minson S E, Sladen A, et al. The 2011 Magnitude 9. 0 Tohoku-Oki Earthquake:Mosaicking the Megathrust from Seconds to Centuries.Science , 2011, 332(6036): 1421-1425. |

| [3] | Ozawa S, Nishimura T, Suito H, et al. Coseismic and postseismic slip of the 2011 magnitude-9 Tohoku-Oki earthquake. Nature , 2011, 475(7356): 373-376. DOI:10.1038/nature10227 |

| [4] | Wang D, Mori J. Rupture process of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (Mw9.0) as imaged with back-projection of teleseismic P-waves. Earth Planets Space , 2011. DOI:10.5047/eps.2011.05.029(inpress) |

| [5] | Yue H, Lay T. Inversion of high-rate (1 sps) GPS data for rupture process of the 11 March 2011 Tohoku earthquake (Mw9.1). Geophys.Res.Lett , 2011. DOI:10.1029/2011GL048700 |

| [6] | Zhao D, Huang Z, Umino N, et al. Structural heterogeneity in the megathrust zone and mechanism of the 2011 Tohoku-oki earthquake (Mw9.0). Geophys.Res.Lett , 2011, 38. DOI:10.1029/2011GL048408 |

| [7] | 邵志刚, 武艳强, 江在森, 等. 基于GPS观测分析日本9. 0级地震同震位错与近场形变特征.地球物理学报 , 2011, 54(9): 2243–2249. Shao Z G, Wu Y Q, Jiang Z S, et al. The analysis of coseismic slip and near-field deformation about Japanese 9. 0 earthquake based on the GPS obaservation.Chinese J.Geophys. (in Chinese) , 2011, 54(9): 2243-2249. |

| [8] | 王凡, 沈正康, 王阎昭, 等. 2011年3月11日日本宫城Mw9. 0级地震对其周边地区火山活动的影响.科学通报 , 2011, 56(14): 1080–1083. Wang F, Shen Z K, Wang Y Z, et al. Influence of the March 11, 2011Mw9. 0 Tohoku-oki earthquake on regional volcanic activities.Chinese Sci.Bull. (in Chinese) , 2011, 56(14): 1080-1083. |

| [9] | 王敏, 李强, 王凡, 等. 全球定位系统测定的2011年日本宫城Mw9. 0级地震远场同震位移.科学通报 , 2011, 56(20): 1593–1596. Wang M, Li Q, Wang F, et al. Far-field coseismic displacements associated with the 2011 Tohoku-oki earthquake in Japan observed by Global Positioning System. Chinese Sci.Bull. (in Chinese) , 2011, 56(20): 1593-1596. |

| [10] | 尹继尧, 朱元清. 日本9. 0级地震断层分布和错动方式探讨.大地测量与地球动力学 , 2011, 31(2): 4–8. Yin J Y, Zhu Y Q. Preliminary discussion on distribution and dialacation mode of the fualt for Ms9. 0 earthquake in Honshu, Japan.Journal of Geodesy and Geodynamics (in Chinese) , 2011, 31(2): 4-8. |

| [11] | Lin W R, Saito S, Sanada Y, et al. Principal horizontal stress orientations prior to the 2011Mw9.0 Tohoku-Oki, Japan, earthquake in its source area. Geophys.Res.Lett. , 2011, 38. DOI:10.1029/2011GL049097 |

| [12] | 刘子维, 韦进, 郝洪涛, 等. 日本Ms9.0地震前的重力高频扰动. 大地测量与地球动力学 , 2011, 31(2): 4–8. Liu Z W, Wei J, Hao H T, et al. Pre-seismic gravity disturbance of high frequency before Ms9. 0 earthquake in Japan.Journal of Geodesy and Geodynamics (in Chinese) , 2011, 31(2): 4-8. |

| [13] | 日本地震学会地震预测研讨委员会. 地震预测的科学. 东京: 东京大学出版会, 2007 . Earthquake prediction and study Committee of seismological society of Japan. The science of earthquake prediction (in Chinese). Tokyo: University of Tokyo Press, 2007 . |

| [14] | Hoshiba M.2006.Current strategy for prediction of Tokai earthquake and its recent topics.http://cais.gsi.go.jp/UJNR/6th/orally/O04_UJNR_Hoshiba.pdf. (last accessed 2010 October 15). |

| [15] | 日本国土地理院.电子基准点(GPS连续观测)滑动分布模型的数据分析.http://www.gsi.go.jp/cais/chikakuhendo40007.html. Geographical Survey Institute of Japan.Data analysis for Slip distribution model of GPS continuous observation.http://www.gsi.go.jp/cais/chikakuhendo40007.html. |

| [16] | 日本海上保安厅.东北太平洋地震海底地壳变动观测结果.http://www1.kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/jishin/11tohoku/index.html. Coast Guard of Japan.Crustal movement observations in seabed of the earthquake in Northeast Pacific, Japan.http://www1.kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/jishin/11tohoku/index.html. |

| [17] | Ward S N. A multidisciplinary approach to seismic hazard in southern California. Bull.Seismol.Soc.Am , 1994, 84: 1293-1309. |

| [18] | 江在森, 刘经南. 应用最小二乘配置建立地壳运动速度场与应变场的方法. 地球物理学报 , 2010, 53(5): 1109–1117. Jiang Z S, Liu J N. The method in establishing strain field and velocity field of crustal movement using least squares collocation. Chinese Journal of Geophysics (in Chinese) , 2010, 53(5): 1109-1117. |

| [19] | 武艳强, 江在森, 杨国华, 等. 利用最小二乘配置在球面上整体解算GPS应变场的方法及应用. 地球物理学报 , 2009, 52(7): 1707–1711. Wu Y Q, Jiang Z S, Yang G H, et al. The application and method of GPS strain calculation in whole mode using least square collocation in sphere surface. Chinese J.Geophys. (in Chinese) , 2009, 52(7): 1707-1711. |

| [20] | Wu Y Q, Jiang Z S, Yang G H, et al. Comparison of GPS strain rate computing methods and their reliability. Geophys.J.Int. , 2011, 185: 703-717. DOI:10.1111/j.1365-246X.2011.04976.x |

| [21] | 日本地震预知连络会.第190回地震预知连络会议事概要.http://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/190/190.html. Contact Council of Earthquake Forcase of Japan.The summary of contact meeting about earthquake forcase for the 190 time.http://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/190/190.html. |

| [22] | 日本地震调查研究推进本部:海沟型地震长期评价概要.http://www.jishin.go.jp/main/p_hyoka02_chouki.Htm. Earthquake Research Promotion Headquarters of Japan.Summary of long-term evaluation of trench-type earthquakes.http://www.jishin.go.jp/main/p_hyoka02_chouki.Htm. |

2013, Vol. 56

2013, Vol. 56