在省级和国家级的短期天气预报中,区域性暴雨预报是一个重点内容.区域性的,特别是持续性的区域暴雨是导致洪涝、泥石流、垮坝等灾害事件发生的触发条件.发生在中国的区域性暴雨范围从几百公里至1~2000km 不等.那些长期稳定在一个地区的区域性暴雨是致灾的重要因素.因此,暴雨发生时段及其落区的预报是各级政府和公众十分关注的信息.

天气图是短期区域性暴雨预报信息来源的主要工具.暴雨发生的天气学条件是对流层低层有源源不断的水汽在一地产生辐合.利用实况探空天气观测可以定量地计算一地的水汽辐合量的大小,从而预报有无降水,或降水量的多少.由于用观测风场计算散度有误差,预报员往往直接用850hPa层天气图上的站点风分布,即风向和风速的辐合(气旋性涡度)定性地判断对流层低层水汽辐合的位置.

850hPa层的短波天气系统,如槽线、低涡(温带气旋和热带气旋)、静止锋切变线、冷锋切变线、暖锋切变线、倒槽切变线等,应该与对流层低层水汽辐合,即区域性暴雨相联系.可是,很多的区域性暴雨并不发生在实况的上述切变线上,而是发生在低空急流的左侧[1-4].实际上,低空急流反映了气流强弱,难以指示水汽的辐合位置.低空急流左侧是一个相对的方位,于是也就难以具体地确定暴雨的落区.在中国大陆1960-2009年期间,发生的持续3天以上456次区域性暴雨事件[5]中,暴雨落区位于低空急流左侧的例子很多.本文以这些区域性暴雨事件为例,认识暴雨带与850hPa天气尺度扰动流场之间的关系.建立天气尺度扰动流场下的辐合线与暴雨落区的对应关系,它是日常暴雨业务预报中从未使用过,而可能具有实际应用价值的新方法.

2 资料和方法逐日降水观测资料来自中国气象局国家气象信息中心,使用了1960-2010 年期间位于中国大陆754个观测站的数据,日(24h)降水量的统计时段为北京时间前日20 时至当日20 时.大气资料使用了美国NCEP/NCAR Reanalysis1 逐日4 个时次平均的850hPa风场2.5°×2.5°格点资料[6],范围取为亚洲-西北太平洋地区.

大气中的瞬时天气扰动分量的分离与瞬变扰动天气图的制作方法是:用历史观测的或模式预报的大气变量减去气候分量和纬圈平均扰动分量[7].以下的分解式中,V(λ,φ,t)Y*′是第Y年相对1月1日第t日850hPa瞬时天气扰动风分量[8]:

|

(1) |

其中,V(λ,φ,t)Y 为大气风的观测或模式预报,[Vt(φ)]是太阳辐射季节气候变化量,Vt*(λ,φ)是海陆、地形差异调节的逐日空间气候变化量,这两项是用1981-2010年美国再分析大气变量资料确定的逐日气候部分,[V(φ,t)]′Y是第t日纬圈平均的行星尺度扰动分量.

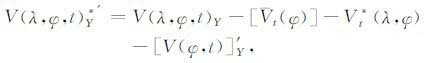

3 扰动流场比较做环流物理分解的目的是要为区域暴雨预报找到更好的方法和信息.在降水强度上,1991年、1998 年和1999年的暴雨事件分别排序在1960-2010年所有区域持续性暴雨事件的第一至第三位.我们先给出1991年6月29日至7月11日的站点降水量分布(图 1).图 1中,圆点从大到小,分别表示24小时降水量大于100mm、50~100mm 和25~50mm 的站点.1991年6月29日至7月11日的暴雨过程中,雨带一直稳定在江淮流域及其附近地区,南北摆动幅度在一个纬度左右.从1991年6月29日至30日,带状暴雨形势建立了起来.13天中,共有200个站次日降水量达到50 mm 以上,平均每日15.4 个站出现暴雨,大暴雨以上的台站有59站次.1991年的暴雨持续时间长,降雨强度大,直接导致了江淮地区的严重洪涝灾害[9].

|

图 1 1991年6月29日至7月11日江淮流域区域持续性暴雨过程逐日站点雨量分布 24小时降水量大于100 mm、50〜100 mm和25〜50 mm分别用大小不同的圆点表示. Fig. 1 Daily rainfall stations for the regional persistent heavy rainfall event from 29 June to 11 July, 1991. The maximum-size dot indicates the 24h precipitation amount more than 100 mmand other smaller dots indicate 50〜100 mm and 25〜50 mm |

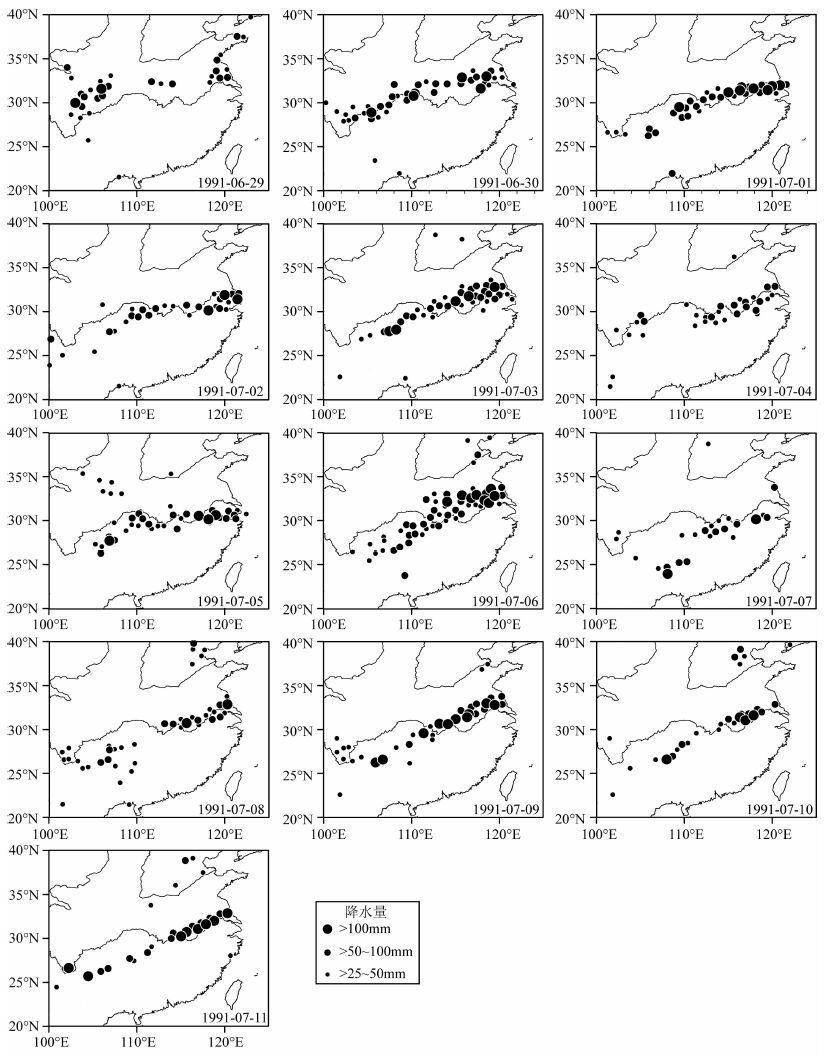

我们关注50 mm 以上降水与流场的关系(图 2).1991年6月29日至7月11日的江淮流域区域持续性暴雨过程主要是静止锋及其锋面波动(江淮气旋)两种环流系统下的降水.图 1 中,7 月1 日、3 日、6 日和9 日是这次区域性暴雨过程中暴雨雨带长度和强度最明显的日子.图 2 和图 3 分别给出了对应暴雨日的850hPa原始流场、扰动流场和气候与行星尺度纬圈平均瞬变扰动相加的流场.气候与行星尺度纬圈平均瞬变扰动相加的流场也就是(1) 式中后三项之和.

|

图 2 1991年7月1日、3日、9日江淮流域区域持续性暴雨过程中当日平均850 hPa气流与24h暴雨(≥50 mm)站点 (a1-a3)为原始流场;(b1-b3)为扰动流场;虚线为辐合线;(c1-c3)为气候流场与纬圈平均扰动流场之和. Fig. 2 Daily average 850 hPa winds and stations with 24h precipitation amount ≥50 mm for the persistent rainfall event on 1, 3 and 9 July 1991 in the basin of Yangtze and Huaihe rivers (a1-a3) , (b1-b3) and (1-c3) panels indicate the original winds, regional-scale wind anomaly, and climate winds plus planetary-scale zonal-mean wind anomaly, respectively. Dashed line indicates the convergence line. |

1991年7月1 日、3 日和9 日的850hPa原始流场上(图 2a),江淮地区没有波动,暴雨带发生在西南气流中,大致位于低空急流的左侧,但低空急流相对暴雨带的距离难以客观确定.可见,如果仅依靠850hPa观测流场,则难以确定暴雨带的具体位置.当分解出天气尺度瞬变扰动流场后,暴雨带就清楚地出现在江南西南气流与江北偏北气流的辐合线上(图 2b).这种天气尺度扰动辐合线就对应在实况天气图的地面静止锋上.于是,850hPa上天气尺度扰动流场的辐合线就相当于静止锋.一个观测的流场被分解成纬圈和时间平均的气候对称部分、时间平均的气候非对称部分、纬圈平均的瞬时对称异常部分和瞬时非对称异常部分.瞬时非对称异常部分就是图 2中的天气尺度扰动流场.用原始流场减去天气尺度扰动流场就得到图 2c中的气候流场与行星尺度纬圈平均扰动流场之和.这个气候流场与行星尺度纬圈平均扰动流场之和的分布形式与原始流场相似,暴雨也下落在850hPa西南气流中.这部分气候气流对暴雨的落区并没有指示意义,对暴雨落区有指示意义的是天气尺度扰动流场中的辐合线,在图 2中是静止锋式切变线.行星尺度纬圈平均扰动流场对暴雨的影响较弱.

在1991年6月29日至7月11 日的江淮流域区域持续暴雨过程中,天气尺度扰动系统只出现了一次,它就是江淮气旋.7月5日的850hPa原始流场上,江南地区的西南气流非常强,暴雨带出现在西南气流中.在此强盛的低层西南暖湿气流下,中国西南地区会出现倒槽,地面气压降低,有可能诱生出江淮气旋.实际上,7月5日的850hPa天气尺度扰动流场上,气旋波已经在长江中游地区形成.暴雨就出现在天气尺度扰动气旋东侧的暖切变线和西侧的冷切变线上.冷、暖切变线的南北两侧西南气流与东北气流强度相当,呈对峙状态.暴雨带就是两股不同性质天气尺度扰动气流对峙的结果.7月6日850hPa 原始流场上,气旋出现在江淮下游地区.和扰动场辐合线相比,原始流场辐合线与暴雨区的关系滞后1 天才变得明确.在7月6日的850hPa天气尺度扰动流场上,江淮气旋的强度和范围比7 月5 日更清楚.暴雨区就沿天气尺度扰动气流中的冷、暖式切变线分布.天气尺度扰动流场上,江淮气旋的辐合环流特征比原始流场的江淮气旋清楚.在图 3c中的气候流场与行星尺度纬圈平均扰动流场合成的气流中,暴雨带在西南气流中,这部分流场对暴雨没有指示意义.

|

图 3 同图 2但为1991年7月5日和6日 (a)原始流场;(b)扰动流场;(c)气候与纬带扰动. Fig. 3 Same as Fig. 2 but on 5 and 6 July 1991 (a) Origional winds; (b) Regional-scale wind anomalies; (c) Climate |

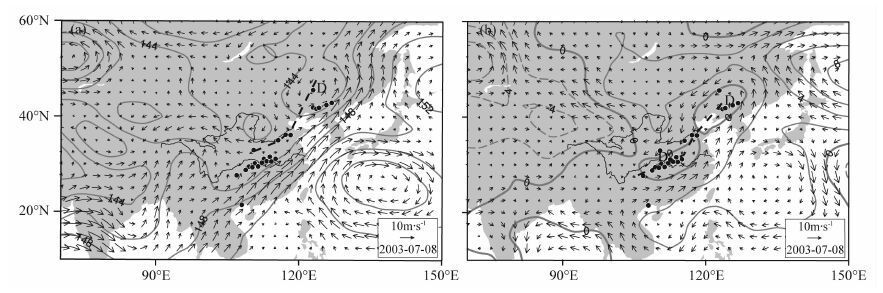

造成中国区域性的暴雨,除了南方气旋(位于梅雨锋上的江淮气旋和位于华南静止锋上的气旋)外,在北方地区主要是黄河气旋和东北气旋.图 4 和图 5分别给出了黄河气旋和东北气旋环流下的区域性暴雨.2004年7月11 日,850hPa原始流场上的黄河气旋中心位于黄河中游,暴雨区主要位于气旋中心东南侧暖气团内,冷切变线上没有暴雨(图 4a).同日,850hPa天气尺度扰动流场上,气旋中心位于黄河的下游,暴雨位于冷、暖切变线附近.图 4b清楚地显示了暴雨是天气尺度扰动辐合线两侧冷、暖气流对峙的结果.

|

图 4 2004年7月11日黄河气旋850 hPa气流与24h暴雨(≥50mm)站点 (a)原始流场;b)天气尺度扰动流场;虚线为辐合线. Fig. 4 850 hPa airflows with a cyclone in the Yellow River basin and stations with 24h rainfall ≥ 50mm on 11 July 2004 Dashed lines indicate the convergence line; (a) Observational airflows and (b) Regional-scale wind anomalies. |

|

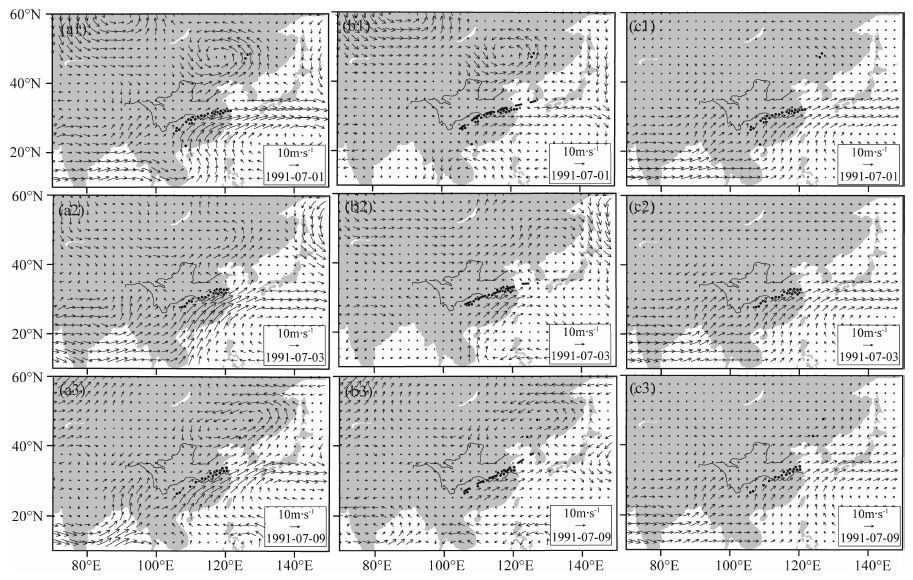

图 5 同图 4但为2003年7月8日东北气旋 (a)原始流场;(b)扰动流场. Fig. 5 Sameas Fig. 4,but on 8 July 2003 with a northeast cyclone (a)Observational airflows;(b)Regional-scale wind anomalies. |

2003年7 月8 日,850hPa原始流场上有一东北气旋(图 5a).东北地区的5个站构成了区域性的暴雨,暴雨区在冷切变线前的暖区中.黄河下游的暴雨与冷切变有关.长江中游的暴雨区位于西南低空急流的左侧,与冷切变没有关系.同日850hPa天气尺度扰动流场上,东北气旋中心和向西南延伸的冷切变线都比原始流场上的气旋中心和冷切变线的位置偏东南(图 5b).东北暴雨区位于东北扰动气旋中心附近,黄河下游和长江中游的暴雨区在扰动气流冷切变延长线上.天气尺度扰动冷切变延长线相当于东北、黄河下游和长江中游几个暴雨区的拟合线.

北方降水系统的另一形式是冷锋槽线.2004年9月20日,原始流场上的一条冷锋槽线出现在中国东部沿海地区,中国东北处于850hPa槽后偏北气流下,暴雨区也位于槽后偏北气流下,没有系统可以指示这些暴雨(图 6a).与原始流场不同,天气尺度扰动流场的气旋式环流中心位于黄海北部,一条冷锋槽线从辽东半岛向西南延伸到长江中游,正好把淮北的区域暴雨和长江中游的区域暴雨连接起来了(图 6b).天气尺度扰动流场的冷锋槽线较好地指示了冷锋附近的区域性暴雨.

|

图 6 同图 4但为2004年9月20日冷锋槽线 (a)原始流场;(b)扰动流场. Fig. 6 Same as Fig. 4,but on 20 September 2004 with a cold-front trough (a) Observational airflows; (b) Regional-scalewind anomalies. |

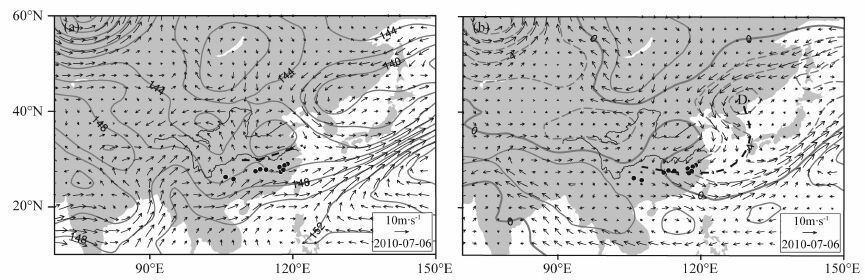

与图 6 中的冷锋槽线不同,2010 年7 月6 日850hPa原始流场上位于沿长江的虚线是北方黄河反气旋性环流与南海反气旋性环流之间的切变线(图 7a).江南暴雨区位于原始流场沿江切变线南侧的西南气流中.在同日的850hPa天气尺度扰动流场下,中国东部海上有一条冷锋槽线,其尾端延伸至江南,正好把三处暴雨连接起来了(图 7b).可见,天气尺度扰动流场下的系统与原始流场下的系统,它们的性质可能会不相同,对暴雨的指示能力也不同.

|

图 7 同图 4但为2010年7月6日冷锋槽线 (a)原始流场;(b)扰动流场. Fig. 7 Same as Fig. 4,but on 6 July 2010 with acold-fronttrough (a) Observational airflows;(b)Regional-scale wind anomalies. |

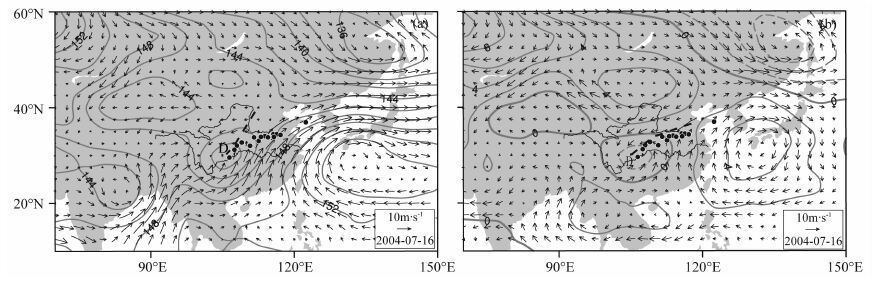

南方暴雨系统包括西南涡、台风(热带气旋)环流、台风倒槽和东风波等.2004 年7 月16 日,中国西南地区850hPa上出现了西南涡(图 8a).西南涡伸向东北有一条西南气流与东北气流的切变线,暴雨并不下在切变线上,而是在西南低空急流的左侧和前方.同日850hPa天气尺度扰动流场上,暴雨带就发生在西南涡伸向东北的暖切变线上(图 8b).天气尺度暖切变线南侧的西南气流和北侧的东北气流相当,形成气流强度上和方向上的对峙,很好地解释了暴雨带的落区.

|

图 8 同图 4但为2004年7月16日西南涡暖切变线 (a)原始流场;(b)扰动流场. Fig. 8 Same as Fig. 4,but on 16 July 2004 with a warm shear line in southwest vortex (a) Observational airflows; (b) Regional-scale wind anomalies. |

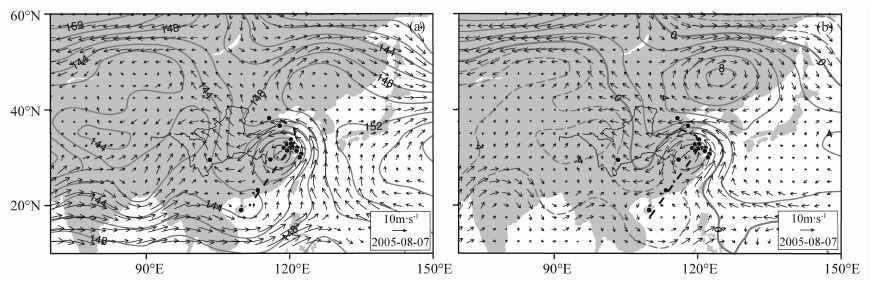

2005年8月5日一个台风在浙江沿海登陆,经过安徽、江苏、山东,5-8 日在浙江、上海、江苏、山东、辽宁等省市形成了区域性暴雨.图 9 分别为2005年8 月7 日台风原始流场与天气尺度扰动流场.从8月5日至8日,台风原始流场和扰动流场与区域暴雨落区之间没有本质的差异.暴雨区都位于台风中心的东北部位.这一对比说明,对深厚的系统,包括深厚的台风(热带气旋)和温带气旋,原始流场与天气尺度扰动流场对暴雨的落区指示意义相当.

|

图 9 同图 4但为2005年8月7日台风环流 (a)原始流场;(b)扰动流场. Fig. 9 Same as Fig. 4,but on 7 August 2005 with a typhoon (a)Observational airflows;(b)Regional-scale wind anomalies. |

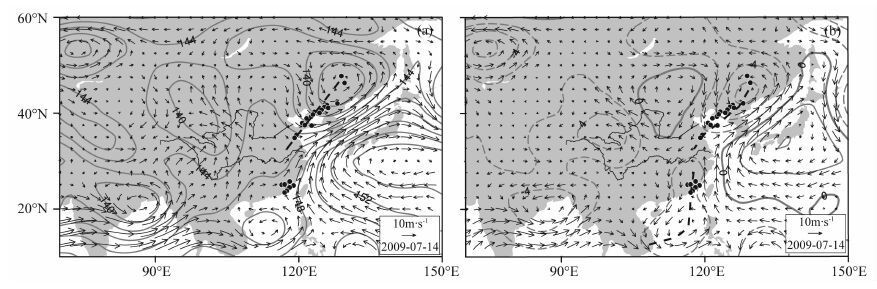

与台风相联系的暴雨有两种形式.一是台风环流本身的暴雨,如图 9.二是远离台风中心的外围暴雨.台风外围气流为暴雨输送了大量的水汽,当遇到冷空气时可形成远离台风中心的区域性暴雨.图 10a中,中国东部地区,南北方各有一处暴雨.在东北气旋的冷锋切变线上,有一区域性暴雨.在远离台风中心的福建,出现了南方区域性暴雨.发生在福建的区域性暴雨几乎处于原始流场的副热带高压脊线位置上,没有辐合系统可以解释它的成因.在同日的天气尺度扰动流场上,福建的区域性暴雨正好位于台风环流向北延伸的台风倒槽上(图 10b),也就是在东侧南风扰动气流与西侧北风扰动气流对峙的倒槽切变线上.

|

图 10 同图 4但为2009年7月14日倒槽式切变线 (a)原始流场;(b)扰动流场. Fig. 10 Same as Fig. 4 but on 14 July 2009 with a shear-line in an inverted trough (a) Observational airflows; (b) Regional-scalewind anomalies. |

气候上,7月底是多台风影响中国的季节,副高和降水位置也到达偏北的位置.2005 年7 月23 日华北地区出现了区域性暴雨(图 11a).850hPa原始流场上,高压位于中国东北地区,西南涡环流也明显可见.从大的环流形势上看,华北的区域暴雨就出现在东北高压与西南低压(东高-西低)之间,但没有确切的系统与之对应.当关注850hPa上的天气尺度扰动流场时,华北区域性暴雨就下落在东风波上(图 11b).天气尺度扰动流场的环流形势上呈“北高-南低”型分布,从西北太平洋经过南海中南部到孟加拉湾有一热带辐合带.东西向的高压带与热带辐合带之间的东风气流中存在多个东风波扰动.位于中国东部大陆上的东风波切变线正好可以解释华北的区域性暴雨.天气尺度扰动流场下东风波所在的纬度与原始流场下的东风波位置发生了变化.

|

图 11 同图 4但为2005年7月23日东风波式切变线 a原始流场;(b)扰动流场. Fig. 11 Same as Fig. 4,but on 23 July 2005 with a shear line in easterly waves (a) Observational airflows; (b) Regional-scale wind anomalies. |

以上的例子分析可以大致看出,天气尺度扰动环流系统对区域性暴雨的指示意义比原始环流系统的指示意义清楚.表 1 进一步给出了原始流场中辐合线与天气尺度扰动流场中辐合线对区域暴雨指示能力的比较.这些辐合线系统分别为:两个高压环流之间的静止锋式切变线、南方气旋(江淮气旋和华南气旋)、北方气旋(黄河气旋和东北气旋)、冷锋槽线、西南涡暖切变线、热带气旋、倒槽切变线、东风波切变线.2003-2010年期间大于和等于相邻4站的区域性暴雨有772日次,其中624日次(81%)区域暴雨与原始流场和天气尺度扰动流场中的辐合线位置有明确的对应关系,140 日次(18%)区域暴雨仅仅与天气尺度扰动流场中的辐合线位置有对应关系,还有8日次(1%)区域暴雨没有对应的原始流场辐合线和天气尺度扰动流场辐合线.

|

|

表 1 原始流炀中辐合线与天气尺度扰动流炀中辐合线对区域暴雨指示能力的比较 Table 1 Comparison of the ability of indicating regional heavy rainfall days from convergence lines in observational airflows and regional-scale wind anomalies |

表 1中,不同的辐合线系统对区域暴雨的指示能力不同.两个高压之间的切变式辐合线与区域暴雨的关系,8 年中有216 日次,其中143 日次(占66%)原始流场和天气尺度扰动流场中的切变线对区域暴雨都有指示能力,但73 日次(占34%)中只有天气尺度扰动流场中的切变线对区域暴雨有指示能力.倒槽切变线的区域暴雨有71 日次,原始流场不能指示,天气尺度扰动流场切变线指示的暴雨达到38%.其他还有东风波切变线、北方气旋和暖式切变线,天气尺度扰动流场上的这些系统对区域暴雨的指示能力分别提高了21%、14% 和12%.天气尺度扰动流场上的南方气旋和冷切变线对区域暴雨的指示能力提高了10%和7%.原始流场和天气尺度扰动流场中的气旋系统对区域暴雨的指示能力都一样.这些统计结果说明,对深厚的气旋(北方气旋、南方气旋和热带气旋)系统,原始流场和天气尺度扰动流场对区域暴雨有几乎同样的指示能力.对夏季风期间的东亚静止锋式切变线,暴雨带多位于原始流场低空急流的左侧,而暴雨带就在天气尺度扰动流场的切变线上.利用天气尺度扰动流场中的切变线,区域暴雨的位置判断能力会提高三分之一.有99%的区域暴雨能够被天气尺度扰动流场辐合系统所指示,而只有81%的区域暴雨能够被原始流场辐合系统所指示.

7 结论(1) 一个观测的流场可以按照物理分解的原理,分解成纬圈和时间平均的气候对称流场、时间平均的气候非对称流场、纬圈平均的瞬时对称扰动流场和瞬时非对称的天气尺度扰动流场.只有天气尺度扰动流场对区域暴雨,特别是暴雨带具有指示意义,暴雨就下落在扰动流场的辐合线上,而原始流场与扰动流场指示暴雨落区差异的原因就是其中包含了对暴雨落区缺乏指示意义的气候流场.暴雨直接与天气尺度扰动流场的辐合相联系.

(2) 天气尺度扰动流场中的静止锋式切变线、南方气旋(江淮气旋和华南气旋)、北方气旋(黄河气旋和东北气旋)、冷锋槽线、西南涡暖切变线、热带气旋、倒槽切变线、东风波切变线等,与常规(原始)天气图的定义一样.物理分解后的天气尺度扰动流场环流形势或环流系统与暴雨的关系更符合天气学原理.在很多的情况下,静止锋式切变线在原始流场上不出现,但在天气尺度扰动流场上非常清楚,它对暴雨落区具有明确的指示意义.

(3) 只有涡旋(温带气旋和热带气旋)暴雨在原始流场和天气尺度扰动流场上有一致性的辐合环流,从而原始流场和扰动流场中的气旋系统对区域暴雨的指示能力都一样.

(4) 对切变式辐合线与区域暴雨的关系,在原始流场和天气尺度扰动流场中,共同出现的切变线对区域暴雨有66%的指示能力,另外34%的暴雨只有天气尺度扰动流场中的切变线才有指示能力.对倒槽切变线,天气尺度扰动流场切变线对暴雨的指示能力提高了38%.发生在中国的带状暴雨都是天气尺度扰动气流辐合线两侧气流对峙的结果.

(5) 统计发现,在2003-2010年期间占81%的区域暴雨与原始流场和天气尺度扰动流场中的辐合线位置对应关系都好,有18%的区域暴雨仅仅与天气尺度扰动流场中的辐合线位置对应好,还有1%的区域暴雨没有对应的原始流场辐合线和扰动流场辐合线.于是,天气尺度扰动流场辐合线对区域暴雨的指示能力达到99%.在原始流场上,暴雨带常出现在低空急流的左侧,但不同个例的低空急流及其与暴雨的相对位置距离难以确定.

| [1] | 朱乾根. 低空急流与暴雨. 气象科技资料 , 1975, 21(8): 12–18. Zhu Q G. Low level jet and heavy rainfall. Information of Meteorological Science and Technology (in Chinese) (in Chinese) , 1975, 21(8): 12-18. |

| [2] | 黄士松. 暴雨过程中低空急流形成的诊断分析. 大气科学 , 1981, 5(2): 123–135. Huang S S. A diagnostic analysis of the formation and variation of the low-level jet during heavy-rain processes. Chinese J. Atmos. Sci. (in Chinese) (in Chinese) , 1981, 5(2): 123-135. |

| [3] | Yin S X, Tan X Z. Branches of the summer Asian lower-level jet stream and its influence on the rain belt in China. Adv. Atmos. Sci. , 1989, 6(3): 377-389. DOI:10.1007/BF02661543 |

| [4] | 刘淑媛, 郑永光, 陶祖钰. 利用风廓线雷达资料分析低空急流的脉动与暴雨关系. 热带气象学报 , 2003, 19(3): 285–290. Liu S Y, Zhen Y G, Tao Z Y. The analysis of the relationship between pulse of LLJ and heavy rain using wind profiler data. J. Trop. Meteor. (in Chinese) (in Chinese) , 2003, 19(3): 285-290. |

| [5] | 钱维宏. 气候变化与中国极端气候事件图集. 北京: 气象出版社, 2011 . Qian W H. Atlas of Climate Change and China Extreme Climate Events (in Chinese) (in Chinese). Beijing: Meteorological Press, 2011 . |

| [6] | Kalnay E, Kanamitsu M, Kistler R, et al. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bull. Americ. Meteorol. Soc. , 1996, 77(3): 437-470. DOI:10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2 |

| [7] | 钱维宏. 瞬变扰动天气图和低频扰动天气图制作方法及其在天气预报中的应用:中国, CN201210134358.4.2012-05-02. Qian W H. Making method and apllication of transient anomatous weather map and low-frequency popofish map: China, CN201210134358.4.2012-05-02. |

| [8] | 钱维宏. 天气尺度瞬变扰动的物理分解原理. 地球物理学报 , 2012, 55(5): 1439–1448. Qian W H. Physical decomposition principle of regional-scale transient anomaly. Chinese J. Geophys. (in Chinese) (in Chinese) , 2012, 55(5): 1439-1448. DOI:10.6038/j.issn.0001-5733.2012.05.002 |

| [9] | 丁一汇. 1991年江淮流域持续性特大暴雨研究. 北京: 气象出版社, 1993 . Ding Y H. Study on persistent heavy rainfalls in the Yangtze and Huaihe River valley in 1991 (in Chinese) (in Chinese). Beijing: China Meteorological Press, 1993 . |

2012, Vol. 55

2012, Vol. 55