范围大、持续时间长、强度高的高温热浪事件对人们的生产、生活、社会经济发展、水资源和生态环境都会造成严重威胁.全球变暖背景下极端高温天气事件出现的频次和强度变化,已经引起了社会的广泛关注[1].高温热浪已成为气候变化研究中的热点问题之一[2].然而,早期的研究多集中于大范围单站日最高温度或高温日的频次分析,如北半球地面日最高温度的变化[3],中国四季的日极端高温变化及分布[4]等.在中国除了区域极端高温事件的个例分析外[5],系统性地对中国历史上的区域持续性高温热浪事件的研究和事件历史排序的工作尚不多.

在相关的研究中,极端高温阈值指标和强度分类已经有很多的研究[6-7].对区域持续性高温热浪事件,中国国家气象中心在2009年专门给出了一个定义.我们参考中国和美国国家气候中心的定义,依据区域持续性干热浪和区域持续性湿热浪的定义标准,给出了中国145个区域干热浪和163个区域湿热浪事件的排序[8].

在常规的天气图预报中,高温热浪天气,一般对应的是对流层中层(500hPa附近)稳定高压环流下的下沉气流控制的晴好天气区,是区域大气的下沉增温与太阳辐射增温叠加的结果.高温热浪属于异常天气.异常天气应该是异常大气环流的结果,我们把正常的日变化和年循环季节变化的气候分量从观测的大气变量中分离掉,分析热浪出现时的大气扰动结构,从而阐明大气扰动在高温热浪天气过程预报中的可能应用.

在对流层中上层,气压场或流场经常呈现波状结构,北半球有3~5个波(L=106 m),其移动速度接近风速,这种波动称为大气长波.大气长波与中短期天气过程的关系最为密切[9].Rossby [10]于1939 年首先从理论上证明了大气长波在旋转地球上的存在.长波理论对近代动力气象学的发展具有重大意义,所以大气长波又称为Rossby波,是大气中对天气预报最重要的波动[11].传统天气图的预报方法是基于长波槽脊系统的移动.西风风速越大,槽脊移动的速度越快,波长越短时槽脊移动的速度也越快.当波长达到一个临界值时,波动呈现准静止状态.这一理论的诞生对于天气分析与预报具有重大里程碑的意义.大气中的观测变量可以按照时间和空间进行分解[12],然而分解成四项之后,有必要重新推导长波理论的经典公式.当高度波动呈现准静止状态时,它长期控制在某一地区,则会形成严重的区域持续性高温.因此对大气波动传播公式进行推导,并结合实例分析静止波的特征,这是非常有实用意义的.

本文依次建立大气扰动变量与热浪事件的结构模型,推导对流层上部中纬度扰动波速公式,认识西风带中大气扰动结构的稳定性,讨论与静止波长有关的因子,分析1979—2008年期间的大气扰动准静止波的稳定纬度和波长特征与中国热浪事件的联系.

2 资料和方法全球范围的温度场、高度场、风场和垂直速度的计算使用了NCEP/NCAR Reanalysis2 的2.5°×2.5°格点资料[13],经度范围0°—360°,纬度范围90°S—90°N,垂直方向17层(包括1000、925、850、700hPa、600、500、400、300、250、200、150、100、70、50hPa、30、20、10hPa).资料来源于http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded.

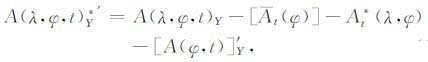

大气中的天气尺度扰动分量的分离方法是:用历史观测的大气变量减去逐日气候变化分量和行星尺度纬圈距平扰动分量.以下的分解式中,A(λ,φ,t)*′Y是第Y年相对1月1日第t日变量的天气尺度扰动分量[14]:

|

(1) |

其中,A(λ,φ,t)Y 为大气变量(温度、高度和风)的观测,[At(φ)]是太阳辐射引起的逐日季节气候变化量,At*(λ,φ)是海陆、地形差异调节的逐日空间气候变化量,这两项是用1979—2008年美国再分析大气变量资料确定的逐日气候部分,[A(φ,t)]′Y是第t 日行星尺度扰动确定的指数循环分量.

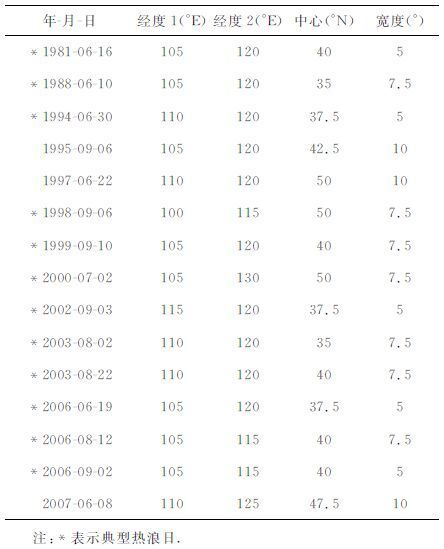

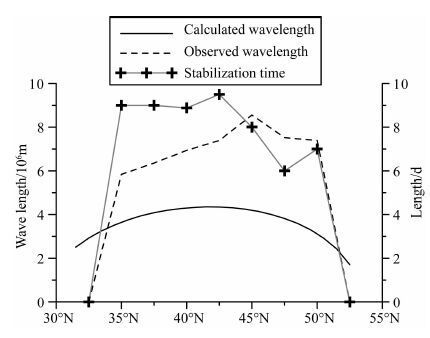

3 热浪对应的空间扰动物理量分布区域干热浪事件发生时,天气尺度高度扰动、温度扰动和风场扰动具有确定的匹配结构.表 1 给出了1979年以来发生在中国东部地区的15场比较强的热浪事件的典型日.在对流层位势高度扰动上,正的高度扰动宽度有宽窄之分.这些事件的250hPa 天气尺度高度扰动中心地理位置范围在35°N—50°N 和105°E—125°E 之间.

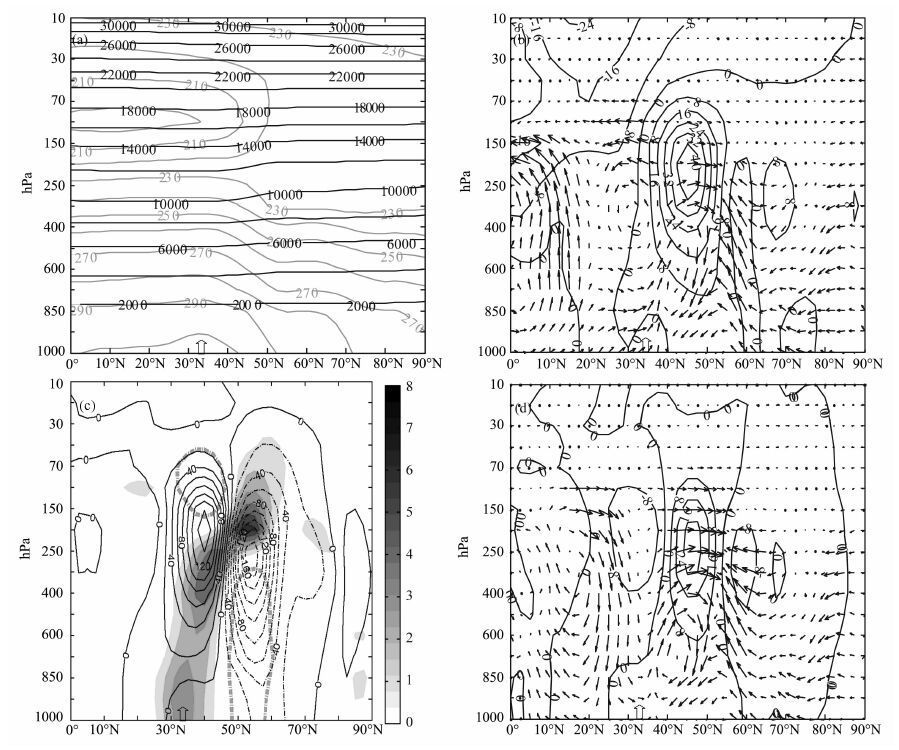

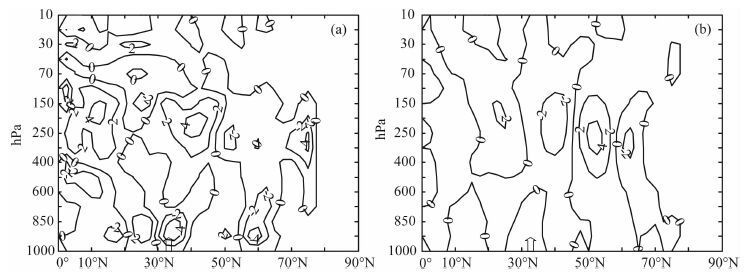

图 1给出了12场(表 1中带星号* )热浪(地面高温中心位于30°N—35°N)典型日的对流层至平流层大气变量及其天气尺度变量扰动的合成经向剖面.从图 1a的原始温度场看,温度由赤道向极地、由低层向高层递减,但在地面高温热浪区附近有一相对暖的区域.没有发现位势高度对地面热浪有指示意义的信息.在图 1b的原始风场上,可以看到,中纬度30°N—60°N 低层到高层为西风,低纬为东风.在热浪区附近,低层大气有偏南上升气流.三维风场上表现为中国夏季偏南季风气候的典型特征.可见,虽然地面上出现了异常的高温热浪事件,但高层变量上仍然看不到异常的指示信号.

|

|

表 1 15次区域干热浪事件典型日的250 hPa正值位势高度扰动中心两侧零线所在的经度,正值高度扰动中 心所在的纬度及其与北侧零线的宽度 Table 1 Two longitudes of positive height anomaly zero lines , the latitude of the positive height anomaly center , and the width from the center to the north-side zero line for the typical days of 15 regional heat wave events at 250 hPa |

图 1c是分解后的天气尺度温度扰动.温度扰动的正异常区从地面高温热浪区向上延伸到250hPa,并随高度向北倾斜,200hPa向上至平流层为温度扰动的负异常区,占据范围150~70hPa,强度达到-2℃.从地面高温热浪区到850hPa,有3℃的正异常中心,另一个4℃的正异常中心位于400~250hPa.可以看到,地面热浪是平流层至对流层天气尺度温度扰动暖中心向南和向下的延伸.在高温区的北侧,地面到250hPa为温度负异常区,250hPa向上为温度正异常区,中心在200hPa,强度达6 ℃.地面高温热浪区及向北5个纬度的范围内,地面附近向上至平流层都为天气尺度高度扰动正异常区,高度异常区中心在250~200hPa之间,强度达到140gpm.天气尺度高度扰动正异常区北侧,对流层至平流层为负异常区,中心强度为180gpm,出现在250hPa 附近.

|

图 1 12场区域干热浪事件典型日的合成变量在纬度-垂直剖面上的分布 原始变量场:(a)温度(K)和高度(gpm),(b)风场;扰动变量场:(c)温度(K)和高度(gpm),(d)风场.合成的经度范围取为表1中的Longkudel至Longkude2;(a)中黑色实线表示高度场,灰色线表示温度场;(c)中黑色实线和虚线分别表示高度扰动正异常和负异常等值线,阴影区表示温度扰动正异常区,区域内灰度间隔为1 ℃,灰色粗虚线所示温度扰动异常为一2 ℃. (b)和(d)中矢量箭头表示经向风v和垂直速度的矢量,等值线表示西风u分量.白色空心箭头指示地面热浪区的位置. Fig. 1 The vertical and meridional composite patterns for typical days of 12 regional heat wave events In original (a) temperature (K) and geopotential height (gpm) , (b) wind (m/s);and in regional-scale anomalies of (c) temperature (K) and height (gpm) , (d) wind (m/s). The longitude range is listed in Table 1. In (a),black solid lines and dash-dot lines present the geopotential height and temperature respectively. In (c) , black solid lines and dotted lines present the positive and negative height anomalies respectively, and the shadow presents the positive temperature anomaly with the interval 1 ℃ , while the grey bold dotted lines present -2 ℃ temperature anomaly. In (b,d) , the arrows and the lines present the vector of V and vertical velocity, and the U wind |

与原始风场不同,天气尺度扰动气流在地面热浪区附近,表现为强烈的下沉运动,热浪区北侧为上升运动.原始风场中的低层偏南季风气流在天气尺度扰动气流中已经不存在.250hPa上西风扰动最为明显,40°N 以南为东风扰动,40°N 以北为西风扰动(中心强度达24 m/s).可见,在去掉逐日气候平均和行星尺度纬圈平均之后的天气尺度扰动变量中,地面热浪区附近的天气尺度扰动变量空间结构特征更为清晰.

从上述原始变量与天气尺度扰动变量的比较可以发现,温度、高度和风的原始变量中包括了逐日气候分量、行星尺度扰动分量和天气尺度扰动分量,不容易分辨出与地面高温热浪对应的大气变量在空间上的扰动结构特征.从扰动变量的空间分析可知,预报地面高温热浪需要关注400hPa上的天气尺度温度扰动和250hPa上的天气尺度高度扰动.

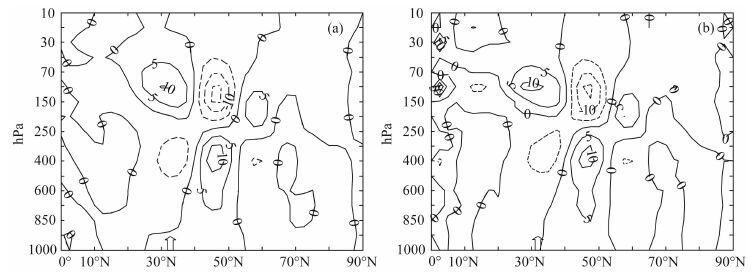

进一步考察高温热浪日的物理量中天气尺度散度扰动和涡度扰动的空间分布.图 2给出了合成12 次区域干热浪事件典型日的天气尺度散度扰动和涡度扰动分布.地面高温热浪区附近到850hPa为负散度区(中心强度为-4×10-6s-1) ,而在200~250hPa为大范围的散度扰动正中心(强度4×10-6s-1) ,有利于气流下沉.天气尺度涡度扰动的分布上,最明显的特征是南北方向有2对正负波动相隔分布中心(图 2b),中心位置在250hPa附近.一对最大的负涡度和正涡度中心就在地面高温热浪区的偏北一侧.

|

图 2 12次区域干热浪事件典型日的(a)散度扰动和(b)涡度扰动合成在纬度-垂直剖面上的分布(单位:10-6 s-1) Fig. 2 The vertical and meridional composite patterns for typical days of 12 regional heat wave events: (a) regional-scale divergence anomaly and (b) regional-scale vorticity anomaly (Unit: 10-6 s-1) |

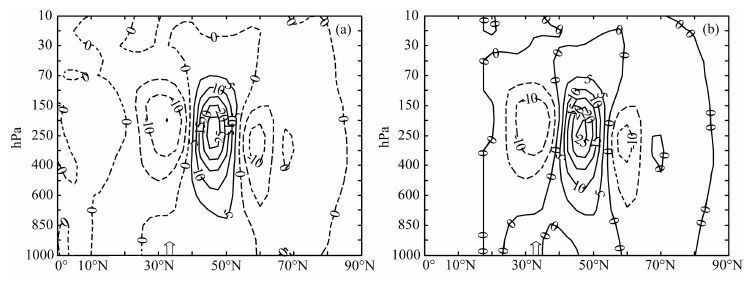

我们还进一步计算了高温热浪日对应的天气尺度风场扰动与地转风扰动及热成风扰动之间的关系.图 3为12次区域干热浪事件典型日合成的天气尺度西风扰动u分量和计算的地转风扰动.比较图 3a与图 3b,它们在中纬度地区是一致的.热浪区的中上层500~100hPa为天气尺度东风扰动异常区(中心强度-10m/s),热浪区北侧700~100hPa为天气尺度西风扰动异常(中心强度25m/s),风场扰动和高度扰动在中纬度地区近似满足地转关系.这表明,在地面高温热浪区的上空对流层顶附近存在一个异常的反气旋性环流.

|

图 3 12次区域干热浪事件典型日的(a)西风u分量扰动和(b)计算的地转风扰动合成在纬度-垂直剖面上的分布(单位:m/s) Fig. 3 The vertical and meridional composite patterns for typical days of 12 regional heat wave events:(a) regional-scale u-wind anomaly (m/s) and (b) regional-scale geostrophic-wind anomaly (m/s) |

图 4为12次区域干热浪事件典型日天气尺度热成风扰动实际值

|

图 4 12次区域干热浪事件典型日的(a)实际热成风扰动和(b)计算热成风扰动在纬度-垂直剖面上的分布(单位:m/s) Fig. 4 The vertical and meridional composite patterns for typical days of 12 regional heat wave events: (a) actual regional-scale thermal-wind anomaly and (b) calculated regional-scale thermal-wind anomaly (Unit:m/s) |

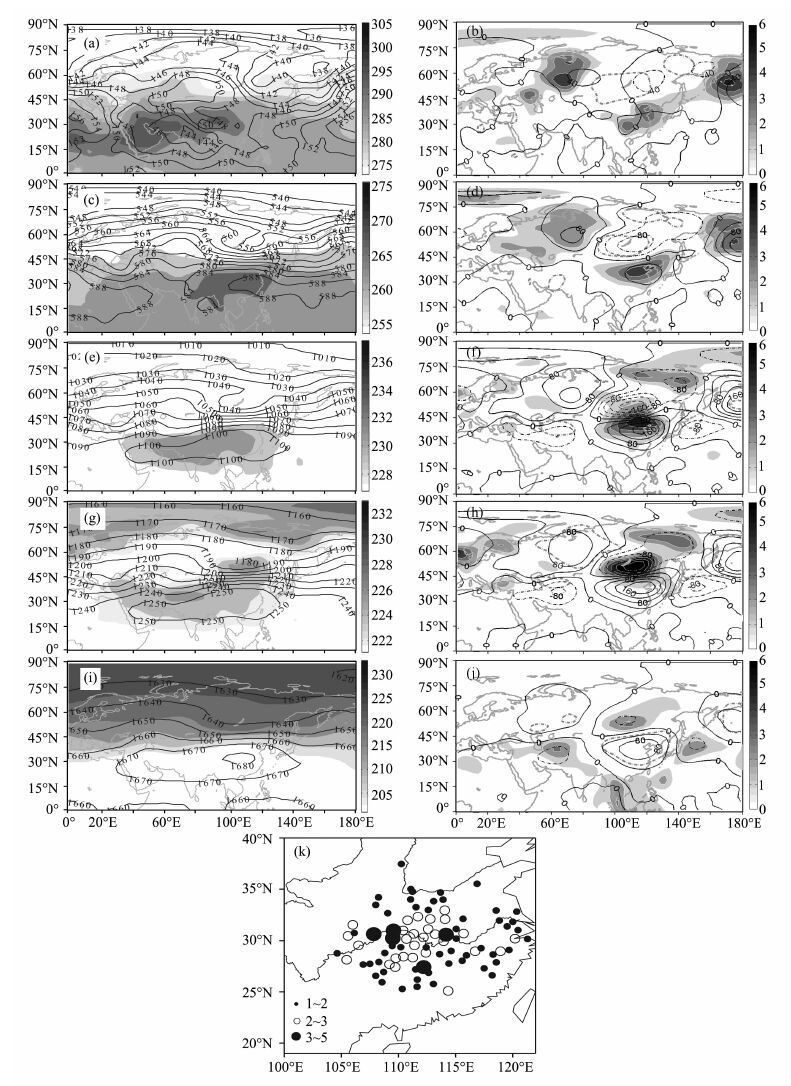

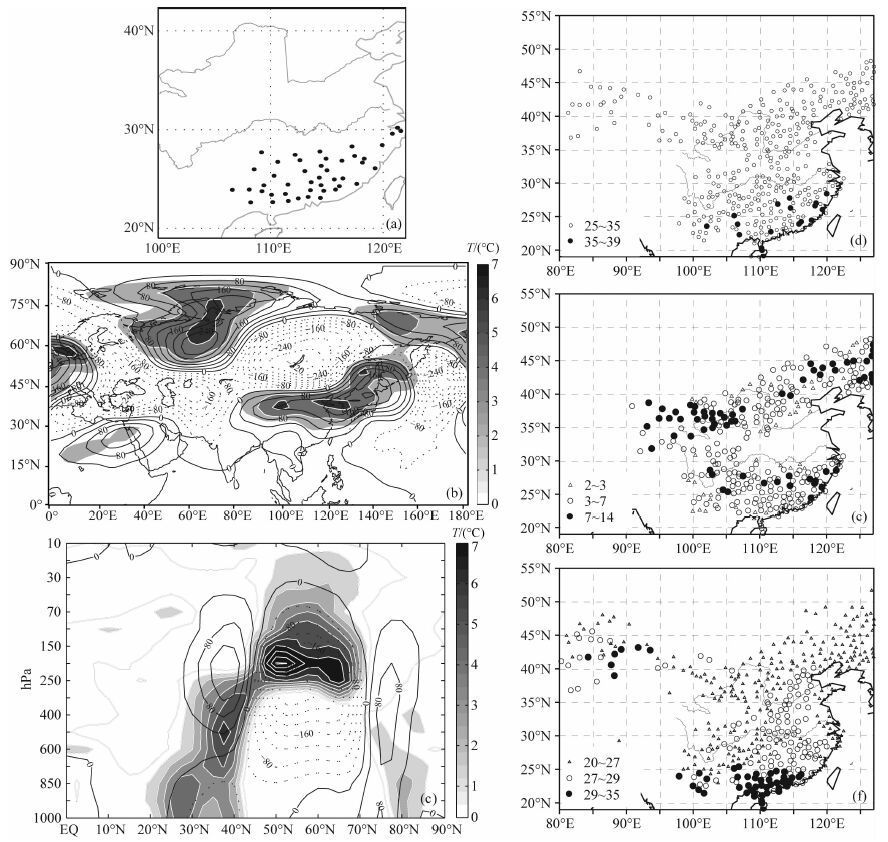

为了对各等压面上的原始变量和天气尺度扰动变量进行对比,选择表 1中位势高度中心在40°N 的5次热浪事件进行17 层的逐层合成.图 5 给出了5 次区域干热浪事件典型日的高度和温度的关键层合成图.从图 5左侧原始场上看到,从低层到250hPa,欧亚大陆中低纬地区温度高,高纬地区温度低.200hPa 和100hPa上,温度场的南北分布与中低层相反,高100hPa的温度扰动变为相反的负异常区.天气尺度高度扰动场上,地面热浪区上方对应的850hPa到100hPa都为正异常区,中心在250~200hPa.图 5k给出了5个典型日中,站点达到干热浪的天数,热浪主要发生在长江流域,最多热浪天数的站点集中在长江中游.

|

图 5 12次区域干热浪事件典型日的位势高度(gpm)和温度(K)的各层合成 (a)850 hPa 原始场;(b)850 hPa 扰动场;(c)500 hPa 原始场;(d)500 hPa 扰动场;(e)250 hPa 原始场;(f)250 hPa 扰动场;(g)200 hPa 原始 场;(h)200 hPa扰动场;(D100 hPa原始场;(j)100 hPa扰动场;(k)5个典型日中站点达到干热浪的天数.在(a),(c),(e),(g),(h)中,黑色 实线表示高度原始场,阴影表示温度原始场.在(b),(d),(f),(h),(j)中,黑色实线和虚线分别表示扰动高度的正异常和负异常,阴影表示扰动温度的正异常,灰色粗虚线表示扰动温度负异常为-2 ℃. Fig. 5 The geo potential height (gpm) and temperature (K) composite patterns for typical days of 12 regional heat wave events (a) Original at 850 hPa,(b) anomaly at 850 hPa,(c) original at 500 hPa,(d) anomaly at 500 hPa, (e) original at 250 hPa,(f) anomaly at 250 hPa, (g) original at 200 hPa,(h) anomaly at 200 hPa,(i) original at 100 hPa,(j) anomaly at 100 hPa,(k) the number of heat wave days. In (a, c, e, g, i) , black solid lines and shadow present the original height and temperature respectively. In (b,d, f, h, j) , black solid lines and dotted lines present the positive and negative height anomalies respectively, and the shadow presents the positive |

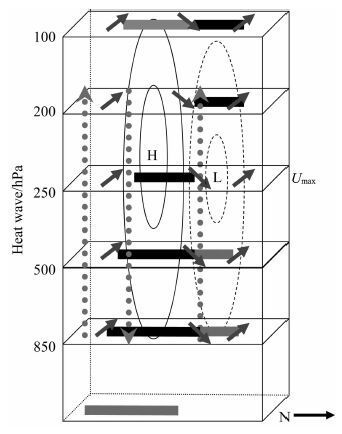

综合图 1至图 5逐层天气尺度扰动变量分布的异常区域,可以得到与区域干热浪对应的空间扰动变量经向结构模型图(图 6).地面高温热浪区上方的850~250hPa为天气尺度温度扰动正异常区,中心位于400hPa,各层温度扰动正异常区中心随高度增加向北倾斜,200hPa 温度扰动几乎为0,到100hPa高度,温度扰动为负异常区.在地面高温热浪区的北侧,850hPa到500hPa为温度扰动负异常区,250hPa温度扰动几乎为0,而200~100hPa转为温度扰动正异常区.地面高温热浪区的850hPa 向上到100hPa都为天气尺度高度扰动正异常区,中心在200~250hPa,高度扰动的最大正异常在地面高温区的北侧6~12 个纬度.地面高温热浪区的北侧,天气尺度高度扰动从低层到高层都为负值,最大负值中心出现在250hPa.地面高温热浪区的南侧850~100hPa为东风扰动区,在其北侧为西南风扰动区,西风扰动的最大值出现在250hPa.垂直方向上,在地面热浪中心偏南的位置上空850~200hPa 为扰动下沉气流区.地面高温热浪区的南侧和北侧,低层到高层为扰动上升气流区.天气尺度高度扰动和风场(u,v)扰动的中心都在250hPa附近,和地面热浪区有较好的对应,并且近似满足地转风关系.

|

图 6 区域干热浪事件发生时天气尺度扰动量的匹配结构模型 每个等压面上黑色粗实线表示温度扰动正异常,灰色粗实线表 示温度扰动负异常,黑色箭头表示每层等压面上的扰动风矢量, “Umax ”表示西风扰动最大值所在的等压面层.垂直方向上,黑色 闭合实线表示高度扰动正异常,黑色闭合虚线表示高度扰动负 异常,“H”和“L”分别表示高度扰动正异常和负异常的中心位 置,点线灰色箭头指示垂直速度扰动分量方向. Fig. 6 The spatial scheme of regional-scale variable anomalies associated with regional heat wave event |

对于30°N 以北的中高纬度地区,大尺度运动方程的垂直运动项可忽略,地转参数f的数量级为10-4s-1,而相对涡度ζ 的数量级为10-5s-1,因此涡度方程可写为

|

(2) |

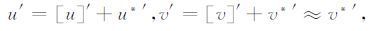

在250hPa,先将风速和涡度分解为逐日气候时间平均与瞬时偏差的和,即

|

(3) |

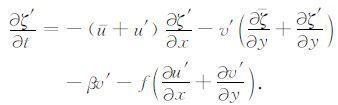

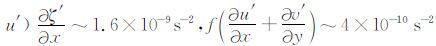

代入(2) 式,有

|

(4) |

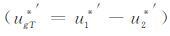

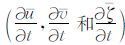

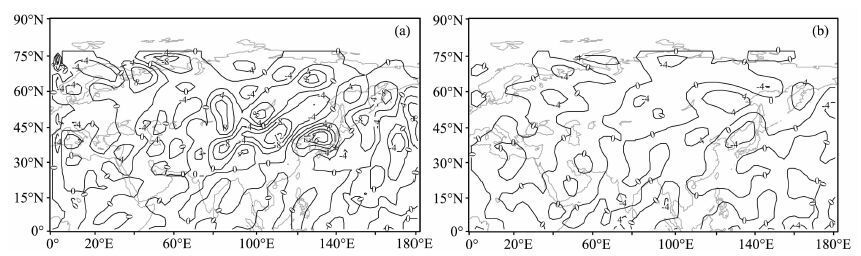

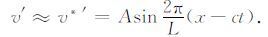

气候上,5—9月是中国高温热浪事件的频发季节[19].为了简化(4) 式,我们比较了该式中各项在中国高温季节的量级大小.以实际观测的1979—2008 年5月1日—9月30日时段资料,对250hPa气候风场与天气尺度瞬时偏差风场的日变率进行分析. 图 7是用250hPa西风(u)和南风(v)分量计算的这一时段气候场与日偏差风场的平均日变率.发现u

分量气候风速和v分量气候风速的日变率,都比u

分量扰动风速和v分量扰动风速的日变率小一个数量级.于是,气候风速的变率项

|

图 7

1979-2008年5-9月气候风场和天气尺度扰动风场的逐日变化率(单位:(m • s-1)• day-1) |

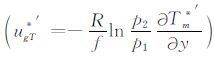

在中国东部地区(100°E 以东,42°N 以南),连续日数超过10天(其中有10 日最高气温≥35 ℃) 的热浪事件高频时段在7 月至8 月初的盛夏.选取7月6日至8月3日的平均场为代表,计算时,取30年(1979—2008年)该时段的逐日及前后各5天,共330×29天进行平均,得到图 8.比较图 8中的u和v,可以看见,15°N 以北v约100 m/s,u约101 m/s,v比u小一个量级.因此,v可以忽略.从图 8a中,发现30°N—60°N 之间u在y方向的变化远远超过在x方向的变化.因此,中高纬度地区u在x方向的变化可忽略.对方程进一步简化,近似有:

|

图 8

1979—2008年8月1日250hPa天气尺度扰动涡度平流项和散度项 |

|

(5) |

根据关系式u′= [u]′+u*′,v′= [v]′+v*′和250hPa 风资料计算,估计得到

|

(6) |

由(5) 式和(6) 式,则(4) 式简化成为

|

(7) |

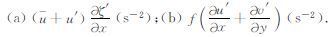

计算(7) 式右端第一项和第四项,即比较天气尺度扰动涡度平流项与散度项的大小(图 9),有(u+

|

(8) |

|

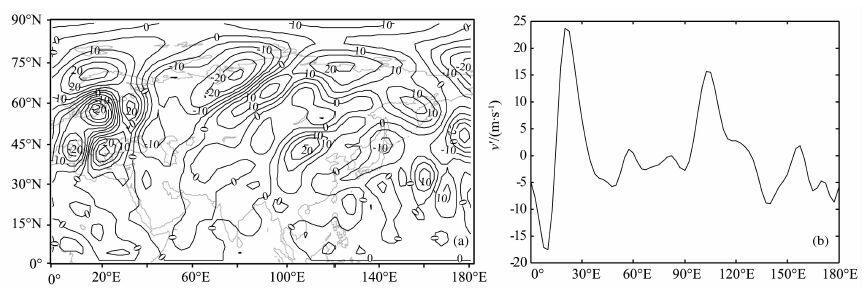

图 9 2003年8月1日250 hPa天气尺度v风扰动分量 (a)v'(m/s); (b)v'沿 40°N 的经度分布(m/s). Fig. 9 Regional-scale anomaly v winds at the 250 hPa level on 1 August,2003 (a)v'(m/s); (b)v' at 40°N (m/s). |

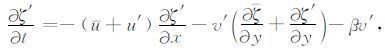

进一步去掉二阶小项和忽略平均涡度的经向变化,(8) 式成为

|

(9) |

我们先考察v′ 和u在中纬度250hPa上的分布. 图 9是250hPa上的v′分布和v′沿40°N的经度分布. v′ 沿40°N的分布呈类似正弦波的形式,于是可取为

|

(10) |

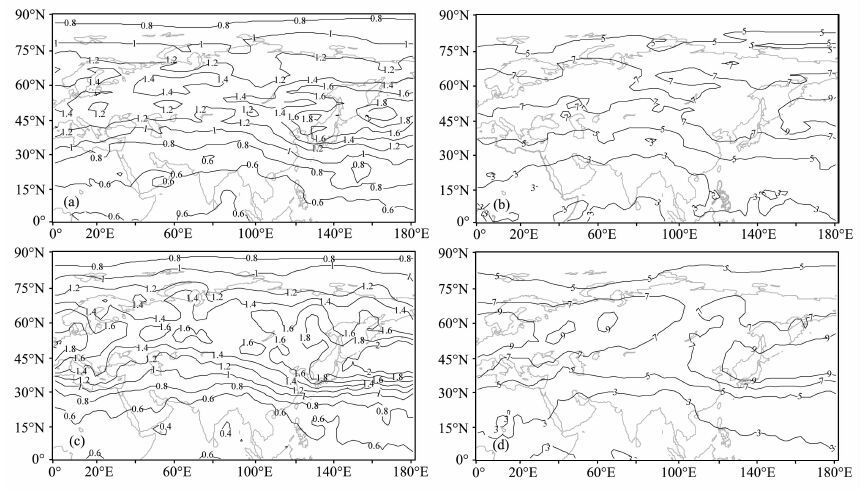

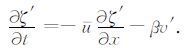

天气学中,经典的Rossby 波传播速度公式是建立在500hPa上的.比较图 10中1979—2008年7 月6日至8月3日期间500hPa和250hPa的平均西风,它们的u分布在中纬地区十分相似.但是,250hPa 上平均西风风速更大.

|

图 10 1979—2008年7月6日至8月3日平均西风分量和沿115°E的纬度分布 (a)和(b): 250 hPa; (c)和(d)500 hPa. (b)中的虚线表示30°N—53°N范围的二次函数拟合曲线. Fig. 10 Climate u winds and ts profile along the 115°E with latitudes on 1 August n 1979—2008 (a) and (b): 250 hPa ; (c) and (d): 500 hPa . The dashed lne in (b) presents the quadratic function titling curve |

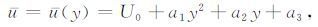

在东亚中纬度地区,对30°N~53°N 之间250hPa上平均西风u可以近似用二次函数表示为

|

(11) |

其中y为纬度值,在y=40°N 处,u最大.在250hPa 上,由最小二乘拟合得到(11) 式中的参数U0 =20m/s,a1=-0.11,a2=9.21,a3=-192.5.

将(10) 和(11) 式代入(9) 式,得

|

(12) |

由(12) 式可以讨论静止波.波速c=0时,波动呈现准静止状态,其波长为

|

(13) |

在y=40°N 的纬度上,西风最大.由理论计算,在41.5°N 处波长L达到最大值.250hPa上平均西风大于500hPa,故250hPa上静止波长较长.如果取U0=20m/s,则理论静止波长最长为4.4×106 m.

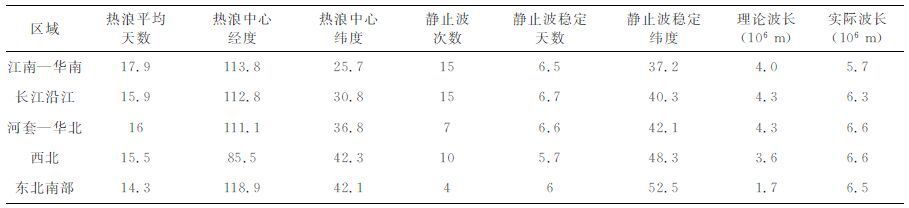

6 大气波动统计特征1979—2008年,中等和偏强的区域干热浪事件共发生了51次.在这51次热浪事件中,大部分事件(47次)对应一个准静止波,其中有2 次事件(1990年8 月14 日至9 月12 日长江中游到华南热浪,2008年5月8日至6月17日西北热浪)对应有2次准静止波.有2次热浪事件没有出现准静止波,只有异常扰动中心自西向东移动,它们分别是1997年6 月19日至24日的华北热浪,和2000年5 月10 日至24日的华北到长江中游热浪.

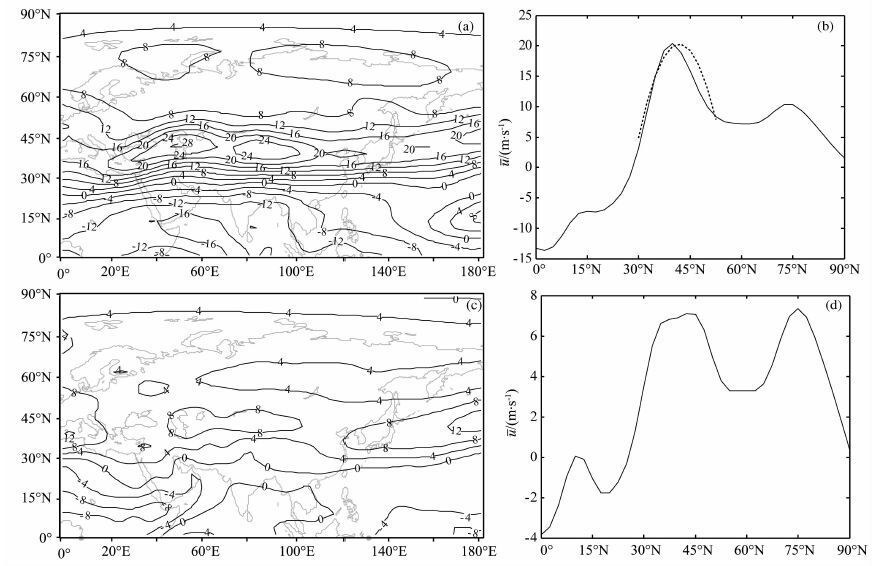

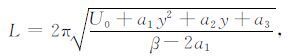

利用51次热浪事件出现日期的资料,分别计算出每个纬度带上的准静止波的平均波长和平均稳定时间(图 11).计算实际平均波长和平均稳定时间时,选取了稳定6天以上的准静止波的例子.在中纬度地区,观测到的平均准静止波长为(6~9) ×106 m,与理论静止波长量级一致.在42.5°N 附近,观测的平均准静止波波长最长,达到9×106 m 以上.理论最长静止波长4.4×106 m 位于41.5°N.对稳定6 天以上的准静止波,在35°N—42.5°N 范围内平均持续时间最长,达到8.9天以上.以中心在43°N 附近的扰动静止波波长较长,影响范围大,持续时间久,因此容易形成严重的热浪.统计51个静止波稳定之前的传播纬度,发现其中有14个扰动波在30°N—40°N 之间传播,10个扰动波在45°N—60°N 之间传播,而在40°N—45°N之间传播的波动最多,为27个.

|

图 11 250 hPa波动中心位于不同纬度的理论计算静止波长(106 m)、观测平均准静止波长(106 m)及观测平均稳定时间(天).图中点划线表示按照(13)式计算的静止波长最长的纬度 Fig. 11 The calculated quasi-stationary wavelength (106 m),observed quasi-stationary wavelength (106 m) and observed average stabilization days at different latitudes over the 250 hPa. The dash-dot line presents the latitude where the quasi-stationary wave reaches its maximum by Equation (13) |

在51次准静止波中,稳定10天以上的有8次,其中3次热浪事件的平均中心位置出现在江南—华南,有2次在长江沿江,2 次在西北,1 次在华北.按照地面热浪事件的中心位置,将51个准静止波对应的热浪事件,分成江南—华南、长江沿江、河套—华北、西北和东北5个出现区域(表 2).准静止波发生在江南—华南、长江沿江和西北的次数较多,分别为15次、15次和10 次,而东北较少(4 次),这与高温热浪事件的气候学分布是一致的[16].在长江沿江的15个静止波中,2 次热浪事件中心位于长江中游(2006年8月7 日至17 日,2006 年8 月23 日至9 月5日),1次位于长江下游(1988年7月1日至21 日),其余12 次覆盖了长江中下游地区.江南—华南、长江沿江及河套—华北三个地区的区域热浪事件,平均出现天数和静止波的稳定时间都较长,分别在15.9天和6.5天以上,是容易发生稳定和持续异常事件的地区.不同地区热浪的静止波动稳定的平均纬度不同,江南—华南和长江沿江热浪的静止波,中心分别稳定在37.2°N 和40.3°N 附近,河套—华北(沿黄河)、西北(新疆)和东北的静止波中心,分别稳定在42.1°N,48.3°N 和52.5°N.北方热浪(河套—华北、西北和东北)的静止波动实际波长平均为6.5×106 m 以上,比南方热浪(江南—华南、长江沿江)的静止波长还长,与计算的理论波长分布较为接近.图 11给出了250hPa上理论波长、观测波长和静止波稳定时间与纬度的关系.波长和稳定时间较长的波,主要集中在35°N—50°N 之间.那些在低纬度(副热带高压带南侧)大气中向西北方向移动的波动,只有当它们到达副高脊线以北西风带后,才能形成静止波.

|

|

表 2 不同区域热浪事件的平均天数、中心位置以及相应准静止波次数、平均稳定天数、平均稳定纬度、理论计算波长和观测波长 Table 2 Average days (AD) , center position (CP), quasi-stationary wave times (WT), stabilization duration (SD), stabilization latitude (SL),calculatedwave length (CL) and observedwave length (OL) of heat wave events tn different regions |

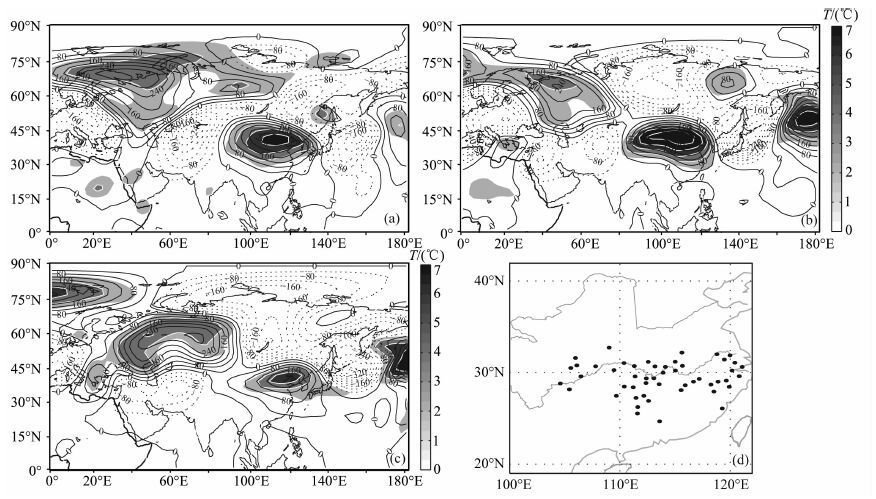

图 12给出了1995年9月2日、9月5日和9月8日的250hPa天气尺度高度扰动和400hPa天气尺度温度扰动分布.这次区域干热浪过程主要发生在长江沿江(图 12d).从1995年8月25日开始,持续17天,影响范围为47个1°×1°格点,有12 个站次的日最高温度达到40℃以上,是一次典型的天气尺度扰动中心在中纬度向东移动形成的区域极端强热浪事件.1995年8月25日,天气尺度高度扰动中心出现在位置(70°E,40°N)附近,向东北移动到位置(110°E,50°N)附近后,然后向东南移动.9月2—5日,在115°E 附近250hPa高度扰动正异常中心达240gpm,400hPa温度扰动中心达7 ℃,相应9 月2—6日地面极端高温站数达80站以上.稳定后波长约为7.4×106 m,与理论静止波长4.4×106 m 相当.

|

图 12 1995年250 hPa天气尺度高度扰动(gpm)和400 hPa天气尺度温度扰动CC)分布 (a) 9月2日;(b) 9月5日;(c) 9月8日;(d)9月5日地面达到极端高温的站点.黑色实线和 虚线分别表示高度扰动的正异常和负异常.阴影表示温度扰动的正异常,间隔2 C. Fig. 12 Regional-scale height anomaly (gpm) at the 250 hPa level and regional-scale temperature anomaly ( ℃ ) at the 400 hPa level in 1995 (a) 2 September, (b) 5 September, (c) 8 September, (d) the spots affected by heat wave on 5 September. Black solid lines and dotted lines present the positive and negative height anomalies respectively,and the shadow presents the positive temperature anomaly with the interval 2 ℃ |

从表 2可以看出,不同地区的250hPa静止波稳定位置与地面热浪区域中心的位置并不一致,而是位置普遍偏北.长江沿江和东北南部的高层天气尺度扰动中心,比地面热浪中心大约偏北10 个纬距.河套华北(沿黄河)和西北(新疆)的高层天气尺度高度扰动中心,平均偏北6 个纬距.在江南地区,250hPa天气尺度高度扰动中心比地面热浪中心纬度偏北的距离最大,平均接近12 个纬距.250hPa 静止波的位置比地面热浪中心偏北,与扰动的垂直结构有关.以1991年5月14日开始的区域干热浪事件为例,这次事件发生在江南—华南(图 13a),中心位置(114.5°E,24.5°N),持续达27天,最大影响46个网格区域,区域中有3 站次高温达到40 ℃ 以上,是一次区域强热浪事件.可以看到,在1991年5 月21日250hPa高度扰动场上(图 13b),包括中国大部分地区向东至160°E附近,都为天气尺度高度扰动正异常区,扰动中心位于140°E附近.从105°E—120°E 平均的剖面图(图 13c)上看到,20°N—40°N 范围内,从高层到700hPa为天气尺度高度扰动正异常区,中心在250hPa,强度达到120gpm.20°N—40°N 范围上,从地面向上到250hPa都为温度扰动正异常区.当日,江南—华南有18 站最高温度达到35 ℃(图 13d).进一步将最高温度进行分解后,发现中国北方和长江以南地区,为3~7℃ 温度扰动正异常区,个别站点温度扰动达到7 ℃以上(图 13e).在气候平均场上(图 13f),华南地区最高温度达到29 ℃以上,而北方大部分地区平均最高温度在27 ℃ 以下,叠加温度扰动后也很难有2 日出现35 ℃ 的高温.江淮地区的最高温度平均场为27~29 ℃,但温度扰动不足2 ℃,两者叠加也不会出现35 ℃ 的高温.华南和江南南部气候温度达到29 ℃以上,叠加较大的温度扰动后,容易出现区域干热浪事件.这场事件的大气静止波稳定位置在37.5°N,热浪发生在江南—华南地区,热浪中心在25.5°N.北方虽有较大的温度扰动异常,但气候平均场温度较低,叠加温度扰动后达不到热浪标准.这场事件表现为静止波比热浪中心偏北12个纬距.

|

图 13 1991年5月21日极端高温事件和大气变量分布 (a)地面达到极端高温的站点,(b)250 hPa天气尺度高度扰动(gpm)和400 hPa天气尺度温度扰动(℃),(c)105°E_120°E平均的纬度-垂 直剖面;日最高温度(℃): (d)原始地面温度,(e)地面温度扰动,(f)气候地面温度.(b_c)中黑色实线和虚线分别表示高度扰动的正异常 和负异常值,阴影表示温度扰动的正异常,(b)中温度扰动间隔是2℃,(c)中温度扰动间隔是1℃ Fig. 13 13 Extreme high temperature event and variable distribution on 21 May, 1991 (a) Distributions of extreme high temperature, (b) Regional-scale height anomaly (gpm) at the 250 hPa level and regional-scale temperature anomaly ( ℃) at the 400 hPa level, (c) The latitude-vertical profile averaged from 105° E —120° E ; and daily maximum temperature on the ground: (d) Observed temperature (℃),(e) Temperature anomaly (℃),(() ℃limate temperature ( ℃). In (b,c), black solid lines anddotted lines present thepositive and negativeheight anomalies respectively , and the shadow presents the positive temperature anomaly with the interval 2 ℃ in (b) and 1 ℃ in (c) |

地面高温热浪事件都和250hPa天气尺度高度扰动和400hPa天气尺度温度扰动有对应关系.最大的天气尺度高度扰动中心出现在250hPa,而正距平的天气尺度温度扰动区及其中心出现在250hPa 以下的高度.这正说明对流层上层正距平的高度扰动对应的大气干绝热下沉运动,是对流层中下部增温的主要原因.

与高温热浪对应的对流层至平流层天气尺度扰动变量分布都表现为成对的“正与负”分布.正的对流层中下部温度扰动和正的对流层高度扰动区,对应地面上的高温热浪;而负的对流层中下部温度扰动区和负的对流层高度扰动区,对应地面上的低温区.地面高温热浪事件的出现,是对流层至平流层大气异常扰动移动到当地后,在其它条件满足下形成的结果.于是,对流层至平流层大气变量去逐日气候后的扰动变量信号的确认及其移动,是当前和未来几天内预报热浪事件的关键.

诊断和预报区域性高温热浪不仅仅需要常规的天气图和各种物理量的计算,还需要天气图上的天气尺度温度扰动和天气尺度高度扰动,及其各种扰动物理量场的计算.把这些扰动变量绘制在一起可以称为扰动天气图.天气尺度温度扰动和天气尺度高度扰动异常中心,分别出现在400hPa和250hPa 的层次上.这两个特征层上扰动变量的分析使用,将有助于现代预报员提高对极端天气事件的预报技巧.

在中纬度地区对照观测的大气扰动变量简化涡度方程后发现,250hPa上天气尺度扰动静止波信号最清楚.在41.5°N 附近,250hPa的平均西风大于500hPa的平均西风,故250hPa上静止波长较长.在东亚地区,东亚高空急流所在的高度正是在250hPa附近.高空急流上的西风比其它位置和高度上的风速都大,大气中稳定的扰动结构与高空急流有着内在的联系.

1979—2008年期间,发生中等以上强度的区域干热浪事件有51次,计算了每个纬带上的准静止波平均波长和平均稳定时间.理论和观测发现,在中纬度地区平均的准静止波长为(5~9) ×106 m,其中45°N附近的观测平均准静止波波长最长,与理论静止波长和位置一致.在35°N—42.5°N 范围内,观测的静止波持续时间最长,达到8.9天以上.

江南—华南、长江沿江及河套—华北三个地区的区域干热浪事件平均天数和静止波的稳定时间都较长,分别在15.9天和6.5 天以上,容易发生稳定的持续异常事件.不同地区热浪的大气扰动静止波,稳定的平均纬度不同,江南—华南和长江沿江热浪的静止波中心分别稳定在37.2°N 和40.3°N 附近,河套—华北、西北(新疆)和东北的静止波中心分别稳定在42.1°N、48.3°N 和52.5°N.

不同地区的250hPa静止波稳定位置普遍位于地面热浪区域中心的北侧.长江沿江和东北南部的250hPa高度扰动中心比地面热浪中心偏北10 个纬距左右,河套—华北和西北(新疆)的高度扰动中心平均偏北6 个纬距,江南—华南地区的250hPa 高度扰动中心比地面热浪中心纬度偏北的距离平均接近12个纬距.

在低纬度(副热带高压带南侧),大气中向西北方向移动的波动,只有当它们到达副高脊线以北西风带后,才能形成静止波.

| [1] | Changnon S A, Kunkel K E, Reinke B C. Impacts and responses to the 1995 heat wave: A call to action. Bulletin of the American. Meteorol. Soc. , 1996, 77(7): 1497-1506. DOI:10.1175/1520-0477(1996)077<1497:IARTTH>2.0.CO;2 |

| [2] | Souch C, Grimmond C. Applied climatology: 'heat waves'. Progress in Physical Geography , 2004, 28(4): 599-606. DOI:10.1191/0309133304pp428pr |

| [3] | Karakhanyan A A, Zherebtsov G A, Kovalenko V A, et al. The possible cause of the change of the minimum and maximum surface air temperatures in the second half of the 20th century. // Matvienko G G, Banakh V A eds. Thirteenth Joint International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics/Atmospheric Physics, Bellingham, 2006, E5222. |

| [4] | Li H M, Zhou T J, Nam J C. Comparison of daily extreme temperatures over Eastern China and South Korea between 1996—2005. Adv. Atmos. Sci. , 2009, 26(2): 253-264. DOI:10.1007/s00376-009-0253-3 |

| [5] | Yang J H, Ren C Y, Jiang Z H. Characteristics of extreme temperature event and its response to regional warming in Northwest China in past 45 years. Chinese Geographical Science , 2008, 18(1): 70-76. DOI:10.1007/s11769-008-0070-0 |

| [6] | 刘绿柳, 孙林海, 廖要明, 等. 国家级极端高温短期气候预测系统的研制及应用. 气象 , 2008, 34(10): 102–107. Liu L L, Sun L H, Liao Y M, et al. Development and application of national prediction system for extreme high temperature. Meteorological Monthly (in Chinese) (in Chinese) , 2008, 34(10): 102-107. |

| [7] | Zhai P M, Pan X H. Trends in temperature extremes during 1951—1999 in China. Geophys. Res. Lett. , 2003, 30(17): 1913-1916. |

| [8] | 钱维宏. 气候变化与中国极端气候事件图集. 北京: 气象出版社, 2011 : 259 . Qian W H. Atlas of Climate Change and China Extreme Climate Events (in Chinese) (in Chinese). Beijing: China Meteorological Press, 2011 : 259 . |

| [9] | 杨大升, 刘玉滨, 刘式适. 动力气象学. 北京: 气象出版社, 1980 : 423 . Yang D S, Liu Y B, Liu S S. Dynamic Meteorology (in Chinese) (in Chinese). Beijing: China Meteorological Press, 1980 : 423 . |

| [10] | Rossby C G, Collaborators. Relation between variations in the intensity of the zonal circulation of the atmosphere and the displacements of the semi-permanent centers of action. Journal of Marine Research , 1939, 2: 38-55. DOI:10.1357/002224039806649023 |

| [11] | Holton J R. An Introduction to Dynamic Meteorology. Burlington: Academic Press, 2004 : 535 . |

| [12] | Starr V P, White R M. Balance requirements of the general circulation. Geophysical Research Paper , 1954, 12(35): 66. |

| [13] | Kistler R, Kalnay E, Collins W, et al. The NCEP-NCAR 50-year reanalysis: monthly means CD-ROM and documentation. Bulletin of the American Meteorological Society , 2001, 82(2): 247-267. DOI:10.1175/1520-0477(2001)082<0247:TNNYRM>2.3.CO;2 |

| [14] | 钱维宏. 天气尺度瞬变扰动的物理分解原理. 地球物理学报 , 2012, 55(5): 1439–1448. Qian W H. Physical decomposition principle of regional-scale transient anomaly. Chinese J. Geophys. (in Chinese) (in Chinese) , 2012, 55(5): 1439-1448. DOI:10.6038/j.issn.0001-5733.2012.05.002 |

| [15] | Ding T, Qian W H. Geographical patterns and temporal variations of regional dry-wet heatwave events in China during 1960—2008. Advances in Atmospheric Sciences , 2011, 28(2): 322-337. DOI:10.1007/s00376-010-9236-7 |

| [16] | Ding T, Qian W H, Yan Z W. Changes in hot days and heat waves in China during 1961—2007. International Journal of Climatology , 2010, 30(10): 1452-1462. |

2012, Vol. 55

2012, Vol. 55