地球主磁场是变化缓慢和空间分布不均匀的物理场.利用地面、卫星等磁测资料建立的地磁场球谐模型,对主磁场的分布规律、形态特征[1]、长期变化[2-5]、能量[6]和成分[7-8]等已经进行了大量的研究.特别是在磁偶极矩的衰减[9]、磁极位置的变化[10]、非偶极子磁场的西向漂移和异常分布特征[11]等方面有了较深入的认识.然而,对主磁场的空间变化率,即梯度的研究则关注较少.

主磁场起源于地球外核的磁流体运动,它的梯度空间分布和时间演化反映了地核流体运动的特性.研究主磁场梯度的空间分布和长期变化,不仅可以对全面认识主磁场的时空演变规律和场源理论研究提供基本信息,而且在布设地磁测点、航空磁测、地磁资料的延拓、空间探测和研究中有广泛的应用[12-14].

对地磁场梯度的研究,安振昌等[15]给出了梯度计算的基本方法,并利用国际地磁参考场(IGRF)分析了中国地区主磁场梯度的分布特点.冯彦等[16]研究了地磁场水平梯度在中国地区的分布.Bhattacharyya[17]估计了外地核环形磁场的垂直梯度.康国发等[18-19]研究了中国及邻近地区卫星磁异常场的垂直梯度分布特征.但对主磁场梯度的全球特征、各个磁场要素在不同方向的梯度分布及其随时间变化的特点、磁场分布与梯度异常的关系等仍然是需要搞清的重要问题.

本文根据Jackson等给出的GUFM1[20]和IAGA最新的第11代国际地磁参考场模型(IGRF11)[21],计算全球主磁场的垂直梯度和水平梯度,重点分析总强度F、水平分量H和磁倾角I3个要素的梯度的空间分布特点、异常焦点位置漂移、强度变化、特殊等值线的时间演变,并对主磁场及其梯度的分布特点进行了对比分析.

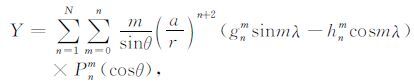

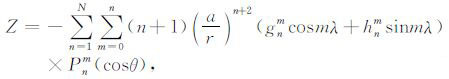

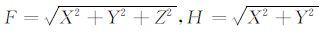

2 计算方法和资料地磁场的北向分量X、东向分量犢和垂直分量Z的球谐级数可以表达如下:

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

式中λ 和θ 分别为经度和余纬,纬度φ=90°-θ;a是地球平均半径,r为地心距,N为最大截止阶数.gnm和hnm是球谐系数,Pnm(cosθ)是n阶m次Schmidt准归一化缔合Legendre函数.

根据地磁场各要素之间的关系式,地磁场总强度F、水平分量H、磁偏角D和磁倾角I的表达式分别为:

|

(4) |

|

(5) |

|

(6) |

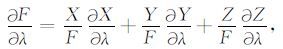

水平梯度表示地磁场沿λ 或φ 增加或减小单位角度(例如1 min)的变化值.经度方向的梯度向东为正.纬度方向的梯度向北为正.垂直梯度指向地心为正.

本文研究使用的地磁资料有两种.一是地磁场球谐模型GUFM1,模型截止阶数N=14.二是最新的国际地磁参考场模型IGRF11,模型的截止阶数,1900-1995年期间为N=10,2000-2010 年期间为N=13.由于IGRF11模型在1945、1950和1955这3个年代表现出异常突跳[22],故在本文研究中,1990年以前的地磁资料使用GUFM1,1990年以后的地磁资料使用IGRF11.为了使两种地磁场模型的截止阶数统一,计算中取最大截止阶数为N=10.

3 主磁场梯度的时空分布特征根据梯度的计算公式,计算并绘制了1590-2010年每隔5 年的全球7 个要素的垂直梯度和水平梯度分布图.在7 个要素梯度图中,犢分量梯度小,D分量梯度分布简单,在磁极附近大,而其它地方小.F和Z的梯度、X和H的梯度的空间分布形态相近.因此,本文重点分析F、H和I这3个要素梯度的空间分布和长期变化.

图 1给出2010年主磁场F、H和I在地面的磁场及其经度方向梯度、纬度方向梯度和垂直梯度分布.虚线表示梯度为负值,实线表示梯度为正值,红线为零等值线.图 1(a,b)中粗红点线和粗黑线分别为F和H的经度方向和纬度方向梯度的零等值线.

|

图 1 2010年F、H和I磁场及其梯度分布 Fig. 1 Distributions of geomagnetic field and the gradients of F、H and I in 2010 |

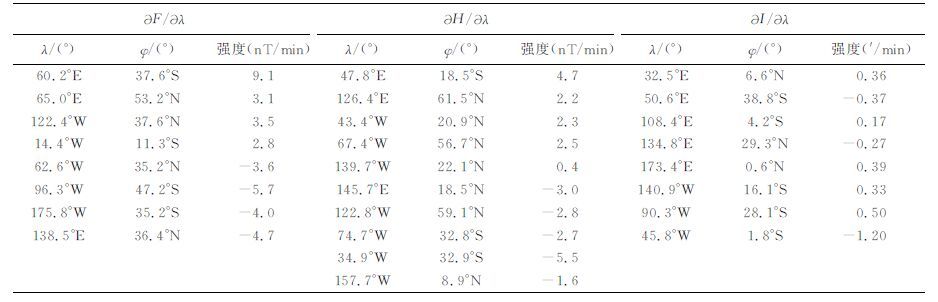

从图 1可以看出,主磁场梯度显示的闭合异常信息比其磁场分布更丰富.在3 个磁场要素对应的9个梯度空间分布中,除F和H的垂直梯度与其磁场的空间形态、异常区域和等值线走向类似外,其它7个梯度都与其磁场分布有明显差异,而且异常焦点数目多于磁场异常.在每个磁场要素的3 个方向梯度中,经度方向梯度的异常焦点最多.表 1列出该方向的异常焦点的位置和强度.

|

|

表 1 2010年∂F/∂A、∂H/∂A、∂I/∂λ异常焦点的位置和强度 Table 1 The location and intensity of magnetic anomaly centers of ∂F/∂X ∂H/∂X and ∂I/∂λ |

比较主磁场及其梯度的分布(图 1),可以看出它们的闭合异常焦点位置存在较大差别.例如,F和H的水平梯度异常焦点主要位于其磁场异常焦点周围等值线最密集的地方,纬度方向和经度方向梯度零等值线交点为其磁场异常焦点位置(图 1(a,b));磁倾角I的等值线分布主要为东西走向,赤道附近几乎没有闭合异常焦点,但3 个方向的梯度在赤道附近出现强的异常焦点.

综上所述,磁场与其梯度的空间分布存在差异.下面将详细地分析地磁要素梯度的空间分布特点,以全面认识主磁场的分布规律.

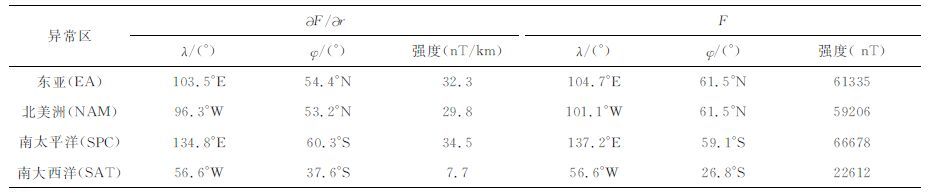

3.1.1 总强度F的梯度分布F及其垂直梯度∂F/∂r(图(1a,a3))的空间分布类似,但异常中心的位置存在差异.它们都在赤道附近最小,向两极增大,全球主要存在4 个异常焦点.按照2010年异常所在的区域命名,这4个异常名称、焦点位置和强度列于表 2.从表 2 可以看出,在同一异常区,F和∂F/∂r的焦点位置并不一致.异常焦点的强度值在高纬地区大,低纬地区小.

|

|

表 2 2010年总强度F及其垂直梯度∂F/∂T异常焦点的位置和强度 Table 2 The location and intensity of magnetic anomaly centers of F and vertical gradient ∂F/∂T |

经度方向梯度在全球分为2个正异常片区和1个负异常片区(图 1(a1)).正异常区展布面积为欧亚大陆、非洲大陆、印度洋大部分地区以及北美西部至北太平洋地区.形成4个正异常闭合焦点.正异常强度最大为南大西洋(SAT),焦点值为9.1nT/min.太平洋、大西洋、南美大陆等形成由4个闭合焦点组成的负异常片区.负异常强度最大为南太平洋(SPC),其焦点绝对值为5.7nT/min.各异常焦点具体数据列于表 1.

纬度方向的梯度分布相对简单,等值线主要为东西走向,北半球为正,南半球为负(图 1(a2)).在20°N-40°N 的中低纬度地区,分布着强正异常带.最强的正异常区位于中美洲(MAM),异常焦点(89.1°W,22.1°N)的梯度值为10.9nT/min,另一个较强的正异常区位于我国陕西地区(EA),异常焦点(107.2°E,30.5°N)梯度值为9.7nT/min.梯度负异常较强的地区在大洋洲(AUS)和南大西洋(SAT),大洋洲负异常焦点(142.1°E ,17.3°S)梯度值为10.9nT/min,南大西洋负异常焦点(8.5°W,77.1°S)梯度值为14.8nT/min.

3.1.2 水平分量H的梯度分布纬度方向的梯度(图 1(b2))在北半球为负,南半球为正,为东西向带状分布.主要正异常带位于南半球中低纬度地区,非洲大陆南部有最强的正异常焦点(19.3°E,7.8°S),梯度值为14.4nT/min.主要负异常带位于60°N 附近的高纬度地区,并在蒙古国北部形成异常中心(99.9°E,49.6°N),梯度值为13.1nT/min.

经度方向的梯度(图 1(b1))在全球的分布特点是正负异常各一个片区,每个片区形成几个异常焦点(表 1).强度最大的正异常在非洲的马达加斯加中部,其焦点值为4.7nT/min.

对于H分量的梯度,一个特殊的异常在澳大利亚南部的南太平洋地区,垂直梯度异常为椭圆分布,异常焦点位于137.2°E,62.7°S.纬度方向梯度在其南北两边形成磁偶极异常,北边为正,南边为负.经度方向梯度在其东西形成磁偶极异常,东边为正,西边为负.由3个方向的梯度清楚的显示出该地区存在一个磁极.根据IGRF11 模型,计算2010 年的磁偏角D在该地区的分布,其等值线刚好汇聚于此磁极点.因此,此磁极为南磁极.

3.1.3 磁倾角I的梯度分布磁倾角I(图 1c)的分布较规则,主要沿东西走向,北半球为正,南半球为负,赤道附近为零,随纬度升高而增大.从图 1(c1~c3)可以看出,磁倾角在3个方向的梯度分布相对复杂,但有一个共同的特点,中低纬度地区变化大,在高纬地区变化小.主要梯度异常焦点位置分布在中低纬度地区.垂直梯度最大值(13.2°E,20.9°S)为0.64′/km;纬度方向的梯度最大值(85.5°E,7.8°N)为2.5′/min;经度方向的梯度最大值(90.3°W,28.1°S)为0.5′/min.

3.2 梯度的长期变化反映主磁场长期变化的参数很多,例如地磁偶极矩的强度和位置变化、非偶极场西向漂移和异常强度的变化等[23-24].由于主磁场与其梯度并不相同,因此,分析梯度的长期变化,有助于进一步认识主磁场的时间演变特点.本文主要从总强度F和磁倾角I的梯度异常焦点的位置和强度、典型异常区和特殊等值线来反映长期变化的特征.

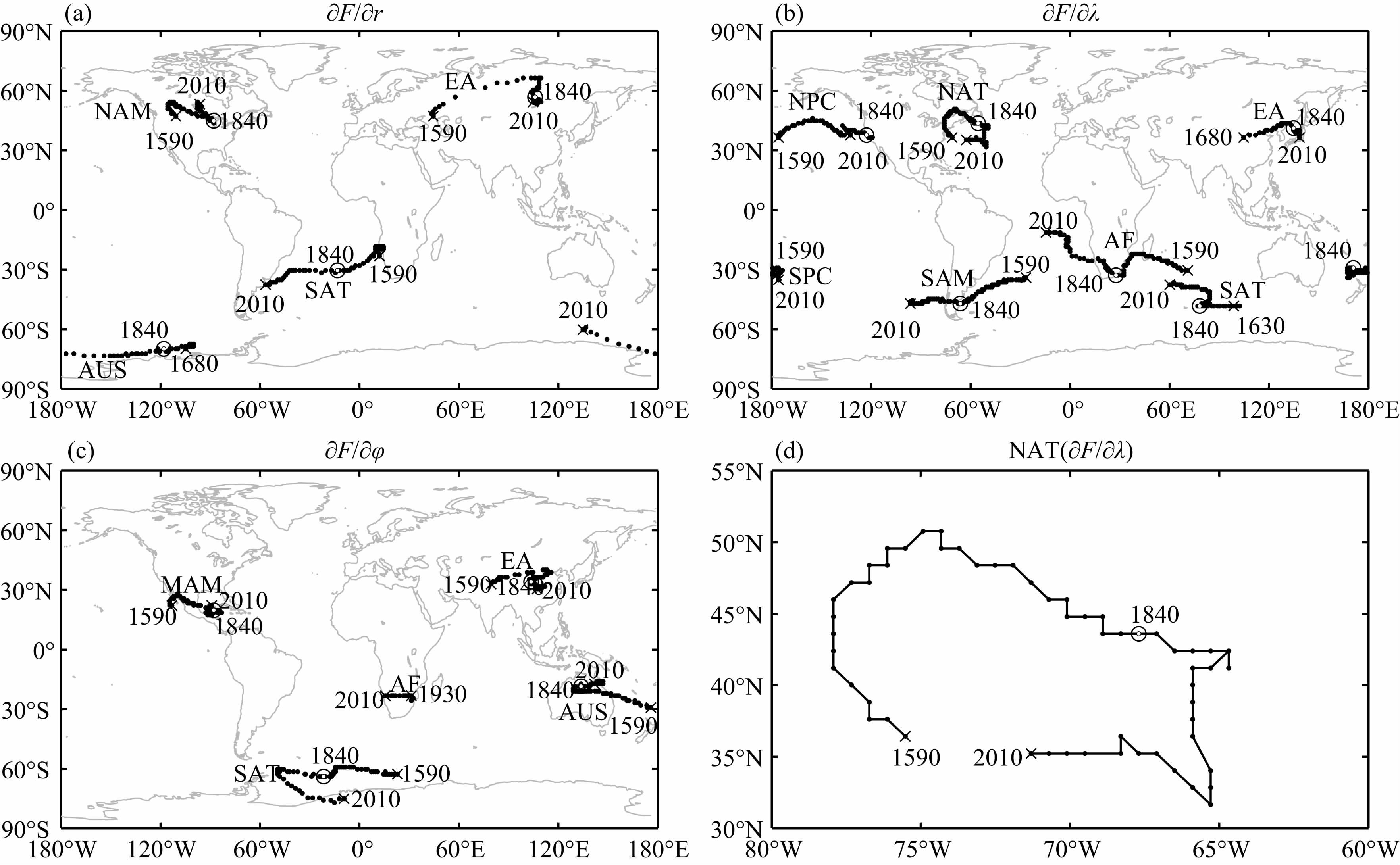

3.2.1 梯度的漂移特点梯度的长期变化特征之一是漂移现象.主要标志是异常焦点位置的漂移.图 2给出了1590-2010年间总强度F在3 个方向的梯度主要异常焦点位置的长期变化.

|

图 2 F的梯度异常焦点位置的长期变化 Fig. 2 Secular variation of the location of gradient magnetic anomaly center for F component |

图 2b和图 2d显示一个很有意义的现象,∂F/∂λ 的北大西洋异常(NAT)焦点的漂移轨迹为顺时针移动,在400年间几乎漂移了一周,暗示了该区域梯度的长期变化有500~600年的周期.

从图 2可以看出,各个异常焦点位置的变化并不规则.梯度异常焦点的漂移在北半球变化缓慢,南半球变化较快,这与主磁场在南北半球的时变特征相符[23].例如,∂F/∂λ 的北太平洋(NPC)异常是北半球各方向梯度异常漂移最快的,但漂移的球面距离仅约为9.6 km;∂F/∂r的大洋洲异常焦点(AUS)是南半球各方向梯度异常漂移最快的,漂移的球面距离约达到107.4km,是北半球漂移最快焦点的约11倍.

水平梯度异常焦点的漂移轨迹如图 2b 和图 2c所示.欧亚大陆(EA)、北太平洋(NPC)和中美洲(MAM)的磁异常焦点以向东漂移为主,非洲(AF)、大洋洲(AUS)、中大西洋(MAT)和南美洲(MAM)的磁异常焦点以向西漂移为主.∂F/∂φ 的南大西洋磁异常(SAT)焦点先向西漂移,到1900年之后转向东南漂移.

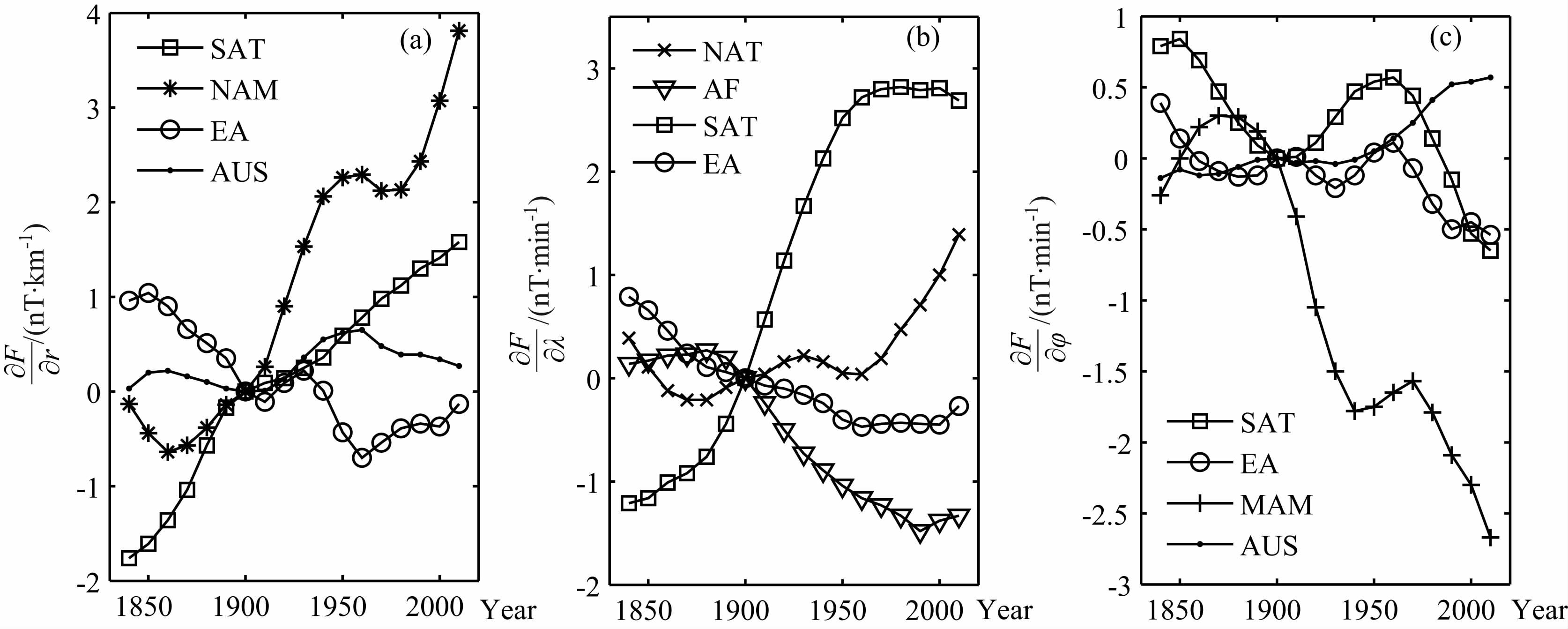

3.2.2 梯度强度的长期变化地磁场长期变化的另一重要特征是强度的变化.地磁场强度分量的系统观测始于1832年[25],因此,我们计算了1840-2010年间每隔5年F在3个方向的梯度异常焦点的强度.以1900年为基础,将各个年代的梯度值分别减去1900年的值,图 3给出各个异常中心梯度值随时间的变化.正值表示梯度增加,负值表示梯度减少.可以看出各个梯度异常区的强度变化是不均匀的.

|

图 3 梯度焦点强度的变化 (a) ∂F/∂r ; (b) ∂F/∂X ; (c) ∂F/∂φ. Fig. 3 The variations of intensity of each magnetic anomaly center for (a) ∂F/∂r,(b) ∂F/∂X ,(c) ∂F/∂φ. |

梯度磁异常强度和非偶极子磁异常强度的长期变化并没有直接的对应关系.例如,经度方向梯度在非洲(AF)的异常焦点强度1900年后一直减小(图 3b),垂直梯度和纬度方向梯度在东亚(EA)的异常焦点强度1900年后呈现增大和减少交替变化,而同时期的非偶极子磁异常场中,非洲和东亚的强度一直在增大[24].

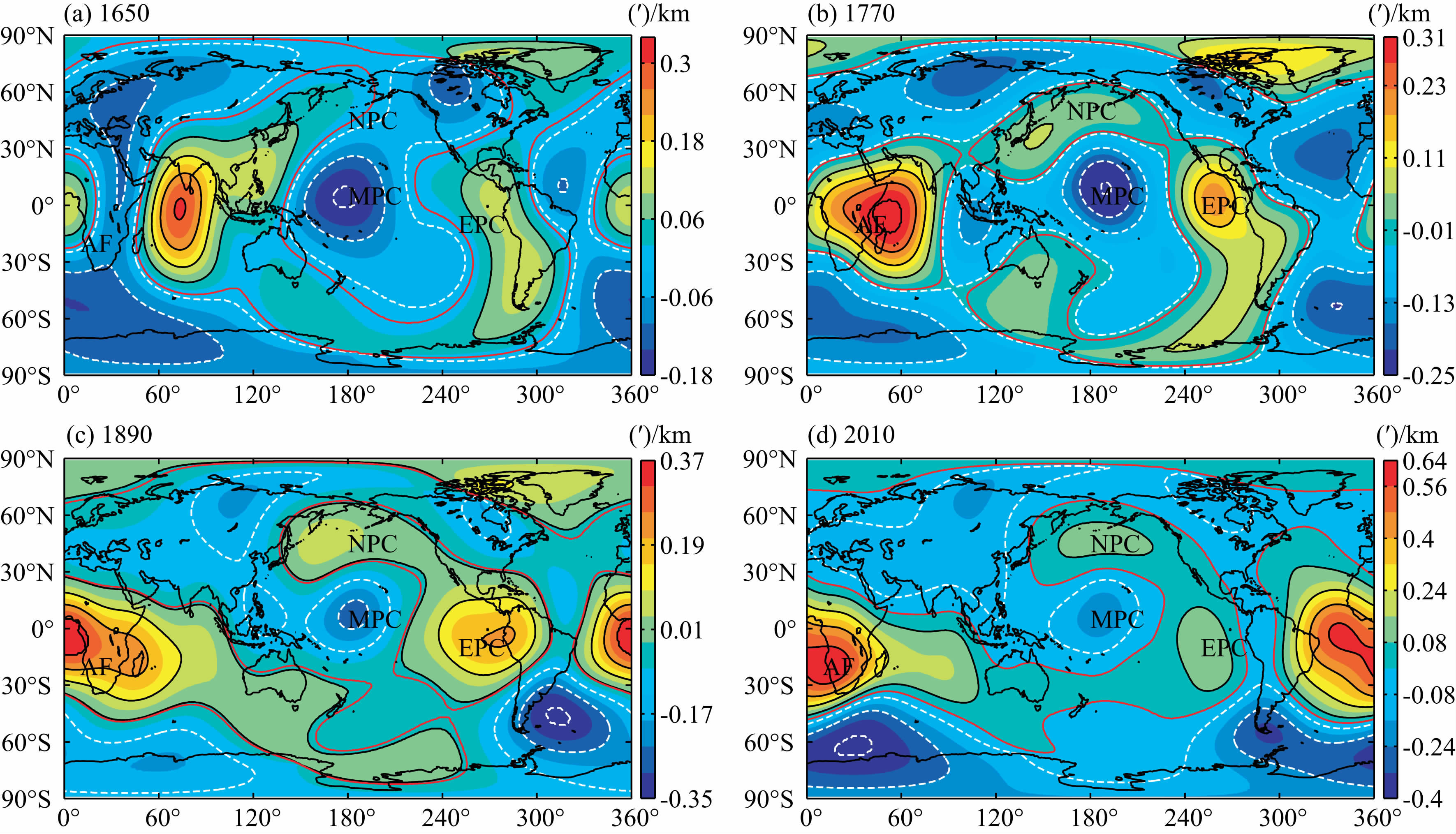

3.2.3 磁倾角梯度的时空演变特征如图 1(c3)所示,∂I/∂r在太平洋及周边地区形成几个正负异常中心,其中北太平洋正异常(NPC)、东太平洋正异常(EPC)、南亚至非洲正异常(AF)连接在一起形成环状,中间为中太平洋负异常区(MPC).为了更深入了解此区域磁倾角梯度的时间变化特点,我们绘出了不同时期∂I/∂r的分布,并且把横坐标换成0°-360°,如图 4所示.

|

图 4 ∂i/∂r空间分布 Fig. 4 Distributions of the vertical gradient of I |

从图 4可以看出,中太平洋负异常区周边的正异常似乎存在围绕该负异常旋转的趋势.1650年左右在印度洋正异常分离出位于越南附近向东北方向漂移的正异常中心(图 4a),到1770 年前后此异常中心和印度洋正异常完全分离(图 4b),并且与EPC连接在一起,然后继续向东北漂移,演变成NPC.印度洋正异常的西漂演变成了AF.而EPC 向西南漂移.环太平洋的正异常绕中太平洋负异常顺时针向非洲方向旋转.这反映了太平洋及周边地区深部物质运动的特殊性和不一致性.

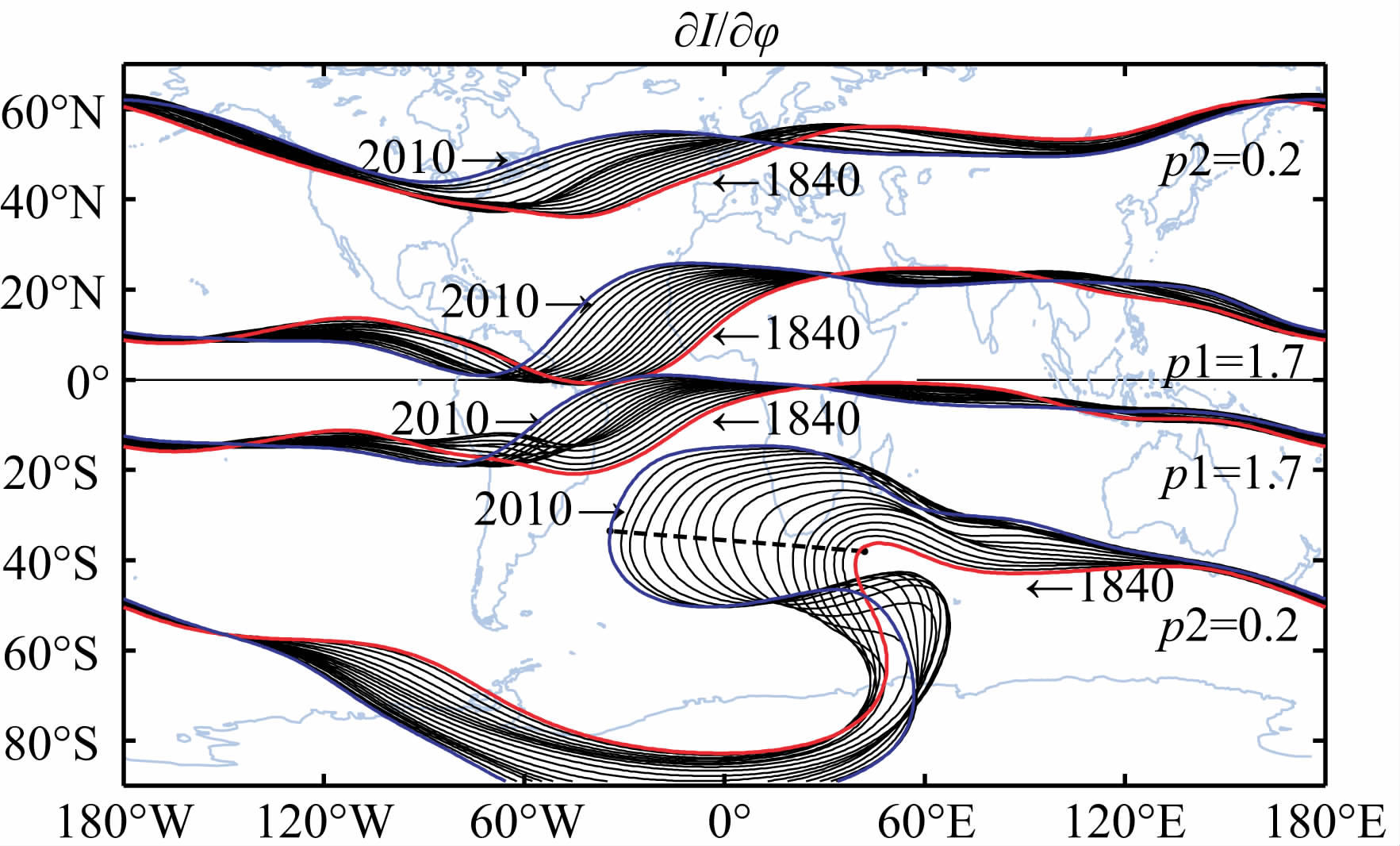

3.2.4 非洲异常区的变化特征在I及∂I/∂φ 的分布图中(图 1(c1,c2)),可以清楚的看出,近赤道的异常带在60°W 附近发生转折,西边在赤道之下变化,东边在赤道之上.为了清晰地显示它们随时间的变化特点,图 5给出1840-2010 年每隔10 年∂I/∂φ 两条等值线p1(p1=1.7(′)/min)和p2(p2=0.2(′)/min)的时间变化.可以看出,南北半球都分布有这两条等值线.其中,p1位于赤道南北两侧的梯度高值区,它们的时间变化特点相近.而p2在南北半球差异较大,北半球变化小,南半球变化大.尤其在印度洋中部,快速西漂,平均西漂速率达到0.4°/a.印度洋和南大西洋的梯度曲线,在约50°S以北向西北方向扭曲.因此,1840年至今的南半球磁场梯度的变化受控于印度洋和南大西洋磁场,60°W 附近的梯度异常带转折是由印度洋异常向非洲方向移动所致.

|

图 5 ∂I/∂φ今等值线(p1 = 1. 7和p2 = 0. 2) 随时间的变化 Fig. 5 Changes of the contour value (p1 = 1.7 和p2 = 0.2) of ∂I/∂φ |

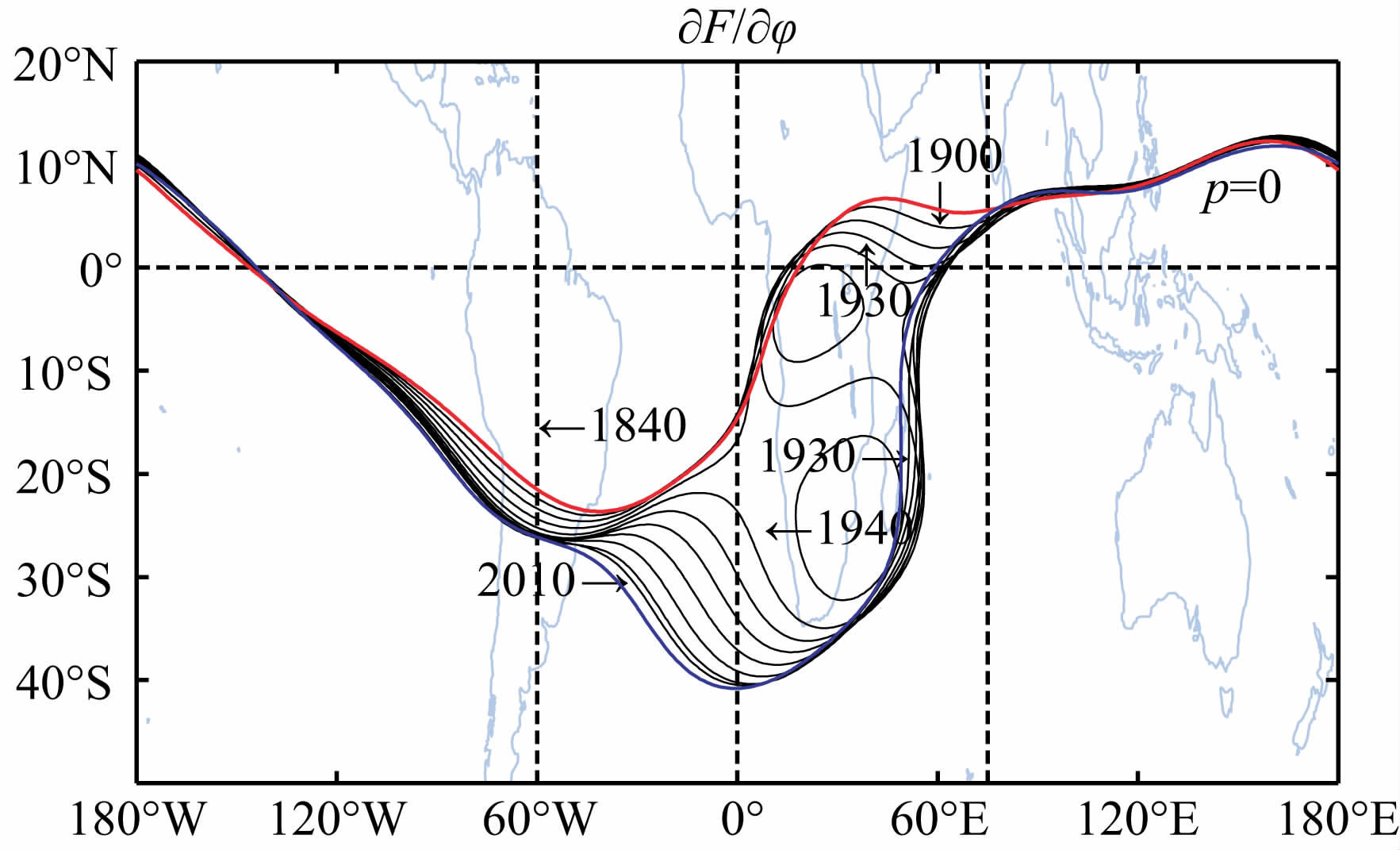

为了进一步考察非洲地区位于赤道两边的梯度分布形状,图 6 绘出∂F/∂φ 在1840-2010 年每隔10年的零等值线分布.可以看出,1930年之前零等值线缓慢地南移.1930 年非洲异常中心(AF)出现(图 2c),非洲和南大西洋梯度零等值线发生较快的南移和西漂.到2010年零等值线最南端由1930 年的约24°S漂移到了约40°S,向南漂移了16°,严重影响了赤道附近磁场梯度的形状.已有的研究表明,非洲的核幔界面上存在着面积在扩大,强度在增强的反极性斑区[26-27],非洲磁场梯度异常和核幔界面的反极性斑区有成因的联系.

|

图 6 ∂F/∂φ 零等值线随时间的变化 Fig. 6 Changes of the zero contour of ∂F/∂φfor 1840-2010 |

(1) 利用主磁场梯度来研究其时空变化规律,每个磁场要素可以提供3 个方向的梯度,揭示的梯度异常信息比磁场分布更丰富.梯度的空间分布和长期变化是深入研究地球深部磁流体运动的重要参数.

(2) 主磁场梯度的空间分布显示,除了F和H的垂直梯度与其磁场的空间分布类似外,水平方向的梯度以及磁倾角在3个方向的梯度都与磁场分布有明显差异.H的3 个方向的梯度分布清楚的显示,在澳大利亚南部的南太平洋地区存在一个磁极,极点位于137.2°E,62.7°S.

(3) 梯度异常中心的强度、漂移和特殊等值线的长期变化表明,梯度异常焦点在北半球漂移缓慢,南半球飘移较快.南半球梯度变化比北半球剧烈,呈现南北半球非对称性.磁倾角的垂直梯度在中太平洋地区为负异常,周边地区的正异常在围绕该负异常旋转.总强度的经度方向梯度在北大西洋异常焦点的漂移轨迹顺时针旋转,在过去400 年间几乎漂移了一周.在近赤道60°W 附近磁倾角梯度异常带的转折是由印度洋异常向非洲方向移动所致.

| [1] | 徐文耀. 地球电磁现象物理学. 合肥: 中国科技大学出版社, 2009 . Xu W Y. Physics of Electromagnetic Phenomena of the Earth (in Chinese). Hefei: University of Science and Technology of China Press, 2009 . |

| [2] | Márton P. Two thousand years of geomagnetic field direction over central Europe revealed by indirect measurements. Geophys. J. Int. , 2010, 181(1): 261-268. DOI:10.1111/gji.2010.181.issue-1 |

| [3] | Heirtzler J R, Nazarova K. Geomagnetic secular variation in the Indian Ocean. Earth and Planetery Science Letters , 2003, 207(1-4): 151-158. DOI:10.1016/S0012-821X(02)01128-7 |

| [4] | Korte M, Constable C G. Spatial and temporal resolution of millennial scale geomagnetic field models. Advances in Space Research , 2008, 41(1): 57-69. DOI:10.1016/j.asr.2007.03.094 |

| [5] | 康国发, 高国明, 白春华, 等. CHAMP卫星主磁场长期变化和长期加速度的分布特征. 地球物理学报 , 2009, 52(8): 1976–1984. Kang G F, Gao G M, Bai C H, et al. Characteristics of the secular variation and secular acceleration distributions of the main geomagnetic field for the CHAMP satellite. Chinese J. Geophys. (in Chinese) , 2009, 52(8): 1976-1984. |

| [6] | Maus S. The geomagnetic power spectrum. Geophys. J. Int. , 2008, 174(1): 135-142. DOI:10.1111/gji.2008.174.issue-1 |

| [7] | Ladynin A V, Popova A A. Optimization fitting of the eccentric dipole models to the observed geomagnetic field. Russian Geology and Geophysics , 2009, 50(3): 195-205. DOI:10.1016/j.rgg.2008.08.004 |

| [8] | Amit H, Olson P. Geomagnetic dipole tilt changes induced by core flow. Physics of the Earth and Planetary Interiors , 2008, 166(3-4): 226-238. DOI:10.1016/j.pepi.2008.01.007 |

| [9] | 王亶文. 二十世纪的地球偶极子磁场. 地球物理学报 , 2005, 48(1): 52–55. Wang T W. The geomagnetic dipole field in the 20th century. Chinese J. Geophys. (in Chinese) , 2005, 48(1): 52-55. |

| [10] | 徐文耀, 魏自刚, 马石庄. 20世纪地磁场的剧烈变化. 科学通报 , 2000, 45(14): 1563–1566. Xu W Y, Wei Z G, Ma S Z. Dramatic variations in the Earth’s main magnetic field during 20th century. Chinese Science Bulletin (in Chinese) , 2000, 45(14): 1563-1566. |

| [11] | 徐文耀, 魏自刚. 地磁场的漂移运动和强度变化. 地球物理学报 , 2001, 44(4): 500–509. Xu W Y, Wei Z G. Drifts and intensity variations of the geomagnetic field. Chinese J. Geophys. (in Chinese) , 2001, 44(4): 500-509. |

| [12] | 安振昌. 地磁场水平梯度的计算与分析. 地球科学进展 , 1992, 7(1): 39–43. An Z C. Calculation and analysis of geomagnetic horizontal gradients. Advances in Earth Science (in Chinese) , 1992, 7(1): 39-43. |

| [13] | 于波, 刘雁春, 翟国军, 等. 海洋地磁场的垂直空间变化分析. 地球物理学报 , 2009, 52(1): 169–175. Yu B, Liu Y C, Zhai G J, et al. Analysis of vertical space variation of marine magnetic field. Chinese J. Geophys. (in Chinese) , 2009, 52(1): 169-175. |

| [14] | 唐勇, 金翔龙, 黎明碧. 利用海洋磁力梯度数据重构总场的方法研究. 海洋测绘 , 2008, 28(1): 25–28. Tang Y, Jin X L, Li M B. Research on method of total field reconstruction using marine gradiometer data. Hydrographic Surveying and Charting (in Chinese) , 2008, 28(1): 25-28. |

| [15] | 安振昌, 王月华, 徐元芳. 中国及邻近地区地磁场垂直梯度的计算与研究. 空间科学学报 , 1991, 11(1): 14–23. An Z C. Calculation and analysis of geomagnetic vertical gradient in China and adjacent areas. Chinese Journal of Space Science (in Chinese) , 1991, 11(1): 14-23. |

| [16] | 冯彦, 潘剑君, 安振昌, 等. 中国地区地磁场水平梯度的计算与分析. 地球物理学报 , 2010, 53(12): 2899–2906. Feng Y, Pan J J, An Z C, et al. Calculation and analysis of geomagnetic field horizontal gradients in China. Chinese J. Geophys. (in Chinese) , 2010, 53(12): 2899-2906. |

| [17] | Bhattacharyya A. An estimate of the radial gradient of the toroidal magnetic field at the top of the Earth's core. Physics of the Earth and Planetary Interiors , 1995, 90(1-2): 81-90. DOI:10.1016/0031-9201(94)03011-7 |

| [18] | 康国发, 高国明, 白春华, 等. 中国及邻近地区CHAMP卫星磁异常的分布特征. 地球物理学报 , 2010, 53(4): 895–903. Kang G F, Gao G M, Bai C H, et al. Distribution of the magnetic anomaly for the CHAMP satellite in China and adjacent areas. Chinese J. Geophys. (in Chinese) , 2010, 53(4): 895-903. |

| [19] | 康国发, 高国明, 白春华, 等. 青藏高原及邻区的地壳磁异常特征与区域构造. 中国科学(D) , 2011, 41(11): 1577–1585. Kang G F, Gao G M, Bai C H, et al. Characteristics of the crustal magnetic anomaly and regional tectonics in the Qinghai-Tibet Plateau and the adjacent areas. Sci. China Earth Sci. (Series D) (in Chinese) , 2011, 41(11): 1577-1585. |

| [20] | Jackson A, Jonkers R T, Walker M R. Four centuries of geomagnetic secular variation from historical records. Philos. Trans. R. Soc. Lond. A , 2000, 358(1768): 957-990. DOI:10.1098/rsta.2000.0569 |

| [21] | International Association of Geomagnetism and Aeronomy, Working Group V-MOD. International Geomagnetic Reference Field: the eleventh generation. Geophys. J. Int. , 2010, 183(3): 1-15. |

| [22] | Xu W Y. Unusual behavior of the IGRF during the 1945—1955 period. Earth Planet Space , 2000, 52(12): 1227-1233. DOI:10.1186/BF03352355 |

| [23] | 康国发, 胡家富, 翟应田, 等. 1900年以来地磁场西向漂移的全球特征. 云南大学学报 , 2000, 22(4): 297–301. Kang G F, Hu J F, Zhai Y T, et al. Global changes of the geomagnetic westward drift since 1900. Journal of Yunnan University (in Chinese) , 2000, 22(4): 297-301. |

| [24] | 安振昌, 王月华. 1900—2000年非偶极子磁场的全球变化. 地球物理学报 , 1999, 42(2): 169–177. An Z C, Wang Y H. Global changes of the non-dipole magnetic field for 1900—2000. Chinese J. Geophys. (in Chinese) , 1999, 42(2): 169-177. |

| [25] | Gubbins D, Jones A L, Hinlay C C. Fall in Earth's magnetic field is erratic. Science , 2006, 312(5775): 900-902. DOI:10.1126/science.1124855 |

| [26] | Bloxham J, Gubbins D. The secular variation of Earth's magnetic field. Nature , 1985, 317(6040): 777-781. DOI:10.1038/317777a0 |

| [27] | 徐文耀, 魏自刚. 核幔界面反极性磁斑区和地磁场倒转. 中国科学 D , 2002, 45(6): 540–549. Xu W Y, Wei Z G. Reversed polayrity patches at core-mantle boundary and geomagnetic field reversal. Sci. in China (Series D) (in Chinese) , 2002, 45(6): 540-549. DOI:10.1360/02yd9056 |

2012, Vol. 55

2012, Vol. 55