2. 青岛海洋地质研究所,青岛 266071

2. Qingdao Institute of Marine Geology, Qingdao 266071, China

我国海域辽阔,大陆架宽广,蕴藏着丰富的矿产资源.随着陆地上自然资源的消耗,向海洋进军,开发海洋将是一项长期的历史任务.海洋有潜在的各类矿产资源,陆架区油气资源、浅海砂矿热液硫化物和天然气水合物等矿产资源的开发利用,其相应的区域地质调查及基础地质研究日趋重要.开展海域基础地质调查,不仅对海洋地质的发展有重要的科学意义,而且对我国维护海洋权益、海洋产业经济的发展都具有长远的战略意义.当今世界上一些海洋地质科技发展较快的国家,都已完成或相继完成本土沿岸陆架区中、小比例尺海洋区域地质调查,编制了大量的基础性图件.我国海域基础地质调查工作起始于20世纪50 年代末,其后开展的海洋基础地质调查工作奠定了我国海洋地质工作的基础,取得了一批基础地质资料,编制出版了部分海域不等比例尺的海洋地质地球物理图件.迄今为止,系统编制并公开出版的海区图件[1]已近20年没有更新,随着海洋区域地质调查事业的发展,编制新的海区地质地球物理系列图显得非常必要.

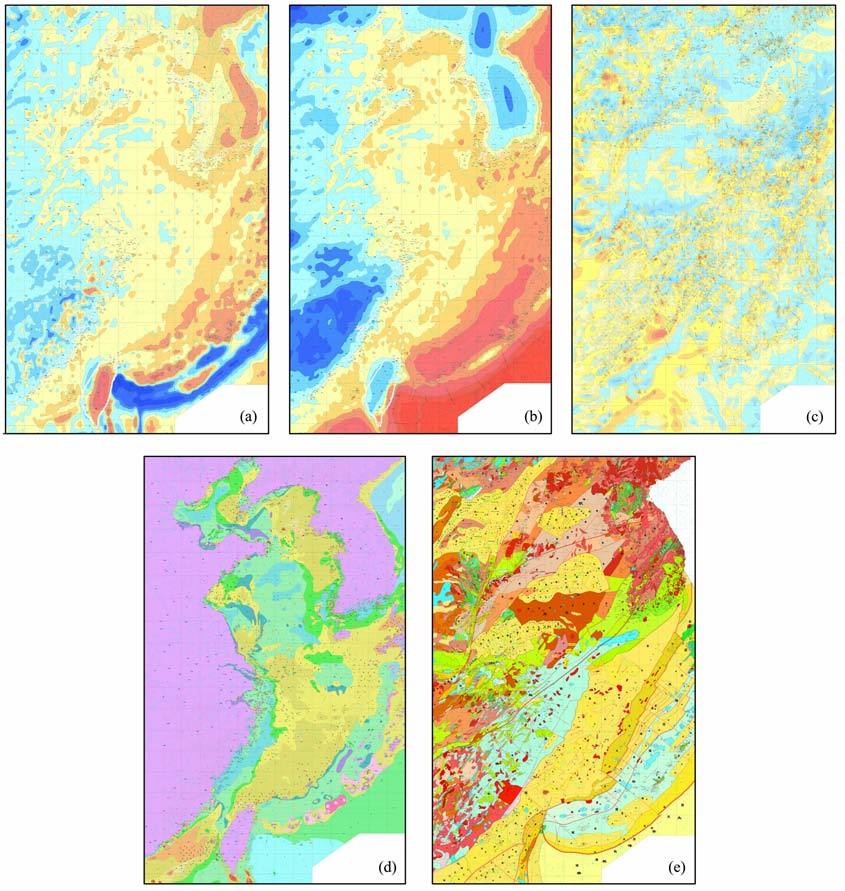

中国东部海区1∶100万地质地球物理系列图是我国海域1∶100万地质地球物理系列图编制的阶段成果.中国东部海区主要指东海、黄海和渤海.中国东部海区地形起伏大,地貌类型多.自北而南水深总体在增大,渤海属内陆海,大部水深在50 m 以内;北黄海属陆架海,最大水深在70m 左右;南黄海也属陆架海,最大水深约140 m;东海属陆缘海,陆架宽广,水深一般在170 m 以内变化,最大水深在冲绳海槽,据多波束获得的实际深度为2322 m.通过国家地质大调查专项的资助,编制了东部海区及邻域1∶100万的五种图件:布格重力异常图、空间重力异常图、磁力异常图和表层沉积物分布图、区域构造图(图 1).该套图件对新旧资料进行了同化和标准化统一处理,采用了数字化编图技术,获得了大范围、基于新资料的编图成果.在编图的基础上,项目总结了我国东部海区的地球物理场特征,表层沉积物的分布特征,进行了中-新生代为主的区域构造单元划分.编图成果将进一步促进对我国东部海区的地质构造特征的认识.

|

图 1 新编中国东部海区及邻域五种地学图件简图 (a)空间重力异常图;(b)布格重力异常图;(c)磁力异常图;(d)表层沉积物分布图;(e)区域构造图. Fig. 1 The new geological maps sets in Eastern China Sea and its'neighborhood (a) Free air gravity anomalies maps; (b) Bouguer gravity anomalies maps; (c) Magnetic anomalies maps;(d) Surface sediment distributing maps; (e) Regional structuring maps. |

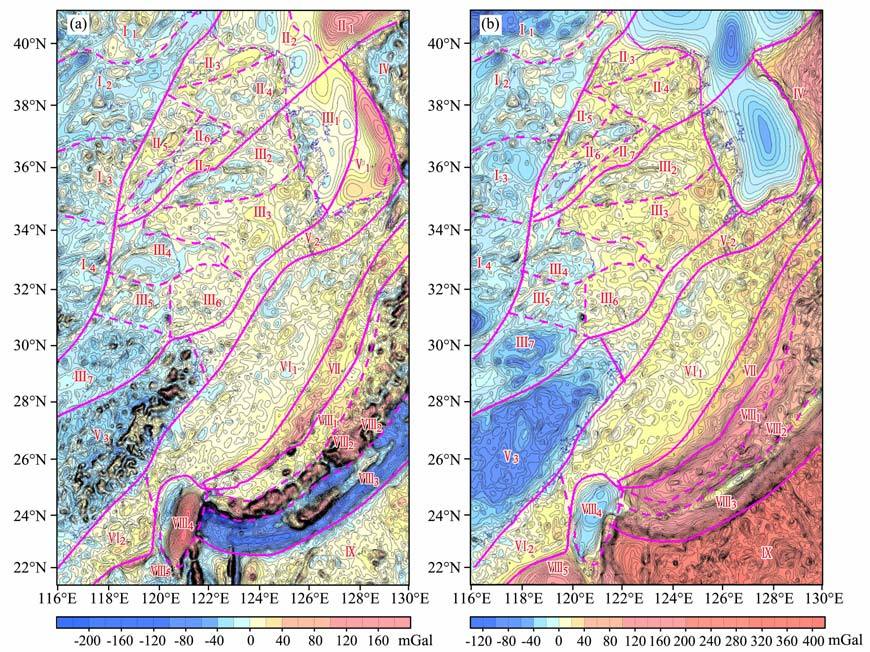

重力异常是地球物质(地壳、岩石圈或更深部位)横向分布不均性的综合效应.主要影响因素有地形、地势的变化,地壳内各密度界面的起伏,地壳结构的差异,地壳和岩石层厚度变化,以及上地幔密度横向变化等.空间重力异常与地形、地貌密切相关,同时也蕴含现代地壳结构、构造及其组成等有关的信息.尤其是在大陆架地带,这里的海底地形相对平坦,空间重力异常与均衡异常非常相似.比较陆地而言,海区空间重力异常能更清晰地反映地壳内部乃至更深部的密度结构.布格重力异常是在空间异常基础上,做了中间层改正、地形改正(仅限陆区)后获得的,主要反映地壳内部结构和构造变化.图 2为中国东部海区的空间重力异常和布格重力异常分区图.

|

图 2 中国东部海区及邻域空间重力(a)、布格重力(b)异常分区图图中实线为一级异常区界线,虚线为二级异常区界线 Fig. 2 Maps of Free air gravity anomalies (a) and Bouguer gravity anomalies (b) division in Eastern China Sea and its'neighborhood |

中国东部海区位于欧亚大陆东部边缘,包含的主要构造单元有:中朝地块、扬子地块、华南地块、东海大陆架和琉球沟弧盆体系.空间重力异常和布格重力异常的整体分布特征与这些东西分带的构造特征相呼应,呈NE 走向构成一个个异常区(带).一级重力异常区由这些NE 走向的区(带)来刻画,可划分九个一级异常分区:Ⅰ.华北-渤海异常区,Ⅱ.山东半岛-北黄海异常区,Ⅲ.扬子异常区,Ⅳ.浙闽异常区,Ⅴ.东海陆架异常区,Ⅵ.东朝鲜湾异常区,Ⅶ.东海陆架外缘异常区,Ⅷ.沟-弧-盆异常区,Ⅸ.菲律宾海异常区.每个一级异常区可进一步划分为若干个二级异常区(图 2).

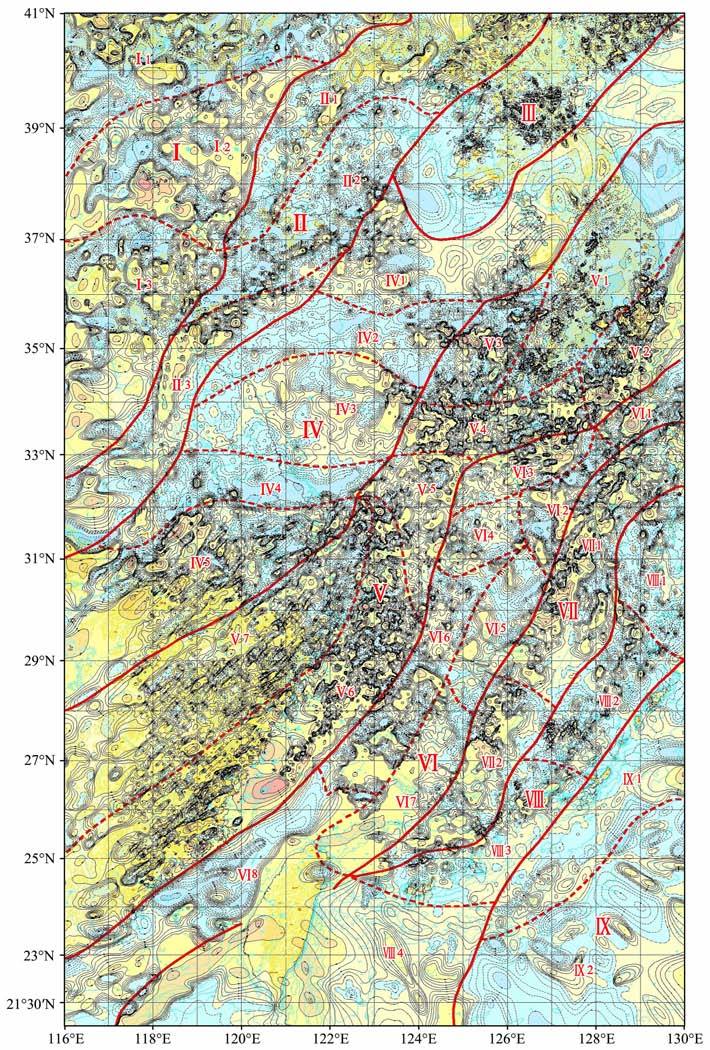

3 磁力异常图及磁力异常特征地磁异常场是构造运动与岩浆活动等的综合反映.对磁力(ΔT)异常特征进行分区描述,有助于了解研究区磁性异常体的平面分布.研究磁性基底的起伏、与构造变化的关系,对于海域区域地质、地壳结构及构造演化的研究具有重要意义.

中国东部海区及邻域的磁力异常总貌:图幅内西侧磁异常高于东侧,南部略高于北部;磁力异常值西南角最高,东北角最底;磁力异常总体走向以NE向为主,局部异常走向、类型多变(图 3).在地壳内部由浅及深地温逐渐增加,当温度达到一定值(居里点)时,铁磁性矿物磁性消失.据磁测资料计算,中国北部陆地与陆架区的居里面平均深度在20km 左右,也就是说磁力异常场源均位于深度20km 以上的地壳上部.根据中国大陆东部与陆架区的地质特征判断,引起磁力异常的地质因素主要包括两类:一是磁性基底,即对应于上地壳和下地壳界面附近的变质岩系磁性地层;另一类则是磁性火成岩体.

|

图 3 中国东部海区及邻域磁力异常分区图(nT)图中实线为一级分区,虚线为二级分区. Fig. 3 Maps of magnetic anomalies division in Eastern China Sea and its'neighborhood (nT) |

本研究区的磁场强度一般为±200nT 之间,局部达到±500nT 以上.根据图幅内(范围为21°30′~41°00′N,116°00′~130°00′E)磁力异常的幅值高低、磁力异常形态展布和区域变化等情况,结合研究区的地质构造时空展布特征,参考前人的研究成果[1~4],将图幅内的磁力异常划分为以下九个一级分区:Ⅰ.华北-渤海异常区,Ⅱ.山东半岛-北黄海异常区,Ⅲ.朝鲜半岛异常区,Ⅳ.扬子-南黄海异常区,Ⅴ.华南-岭南异常区,Ⅵ.东海陆架异常区,Ⅶ.陆架外缘异常区,Ⅷ.冲绳海槽异常区,Ⅸ.岛弧-弧前异常区.每个一级异常区可进一步划分为若干个二级异常区(图 3).

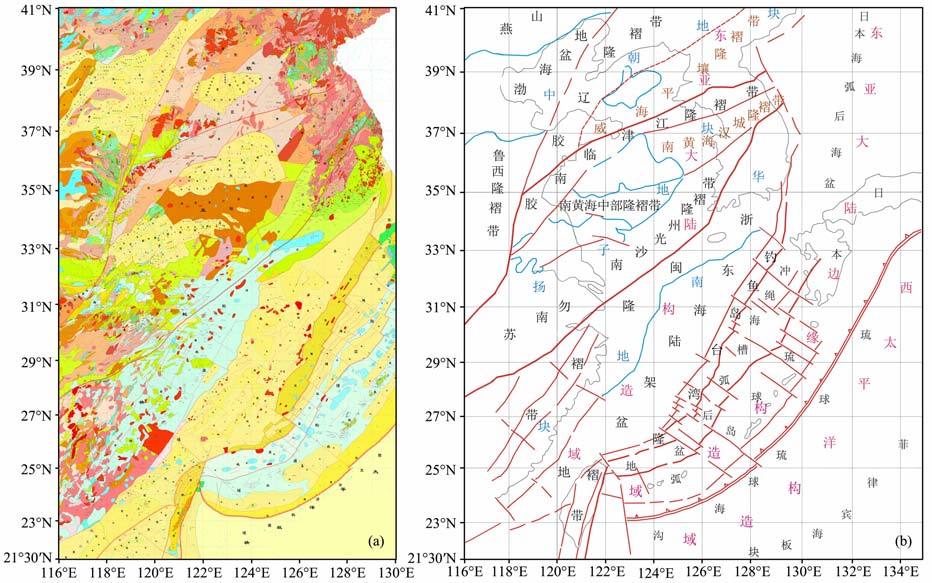

4 沉积物分布图及分布特征本次编制的表层沉积物分布图是以反映海底表层沉积物结构类型特征为主的一种资料性基础图件.依据已有调查资料,经综合分析认为:中国东部海区大陆架以广泛分布陆源碎屑沉积物为特征;在陆坡、海槽及太平洋西部边缘区,见有大量生物碎屑、火山碎屑等深海、半深海沉积物.为了综合反映本区表层沉积物的特征及其环境,本次编图中的沉积物分类方案以采用Φ 粒级和以优势粒组方法的分类命名方案为主,辅以物质成分-成因法的综合划分方法,在对中国东部海区表层沉积物的样品、数据、图件进行详细研究的基础上,编制了中国东部海区沉积物分布图(图 4).

|

图 4 中国东部海区及邻域表层沉积物分布图 Fig. 4 Maps of surface sediment in Eastern China Sea and its'neighborhood |

中国东部海区表层沉积物类型复杂.根据以结构为主,辅以物质成分-成因综合分类命名的原则,首先按主要物源组份将沉积物划分为四大类,即陆源碎屑沉积物、生物源碎屑沉积物、火山源碎屑沉积物以及多源碎屑沉积物.各大类再按其结构或物质组分(成分)划分为若干亚类.

(1) 陆源碎屑沉积物类型:进一步划分为砾、砂质砾、粗砂、中粗砂、中砂、中细砂、细砂、粉砂质砂、粘土质砂、砂质粉砂、粉砂、粘土质粉砂、粉砂质粘土、粘土、砂-粉砂-粘土等亚类.

(2) 生物源碎屑沉积物类型:由生物碎屑组分或生物CaCO3 含量大于30% 的碎屑沉积物组成.按生物碎屑种类及小于8Φ粒径的陆源碎屑含量变化进一步划分亚类:①生物碎屑泥(沙)类(陆源碎屑<8Φ、火山源屑<30%、Md<8Φ),包括:有孔虫泥(Mfo)、有孔虫砂(Sfo)及生物礁屑砾.②生物碎屑软泥(陆源碎屑<8Φ、火山源屑含量<30%,平均粒径>8Φ).

(3) 火山碎屑沉积物类型:是由火山碎屑组分含量大于30%的碎屑沉积物组成.本类型沉积物分布范围很小,按其结构特征分为以下两亚类:玻屑泥(Mvo)及玻屑砂砾(SGvo).

(4) 多源沉积物类型:多源沉积物主要是指深海粘土,含少量有孔虫、放射虫、超微化石等生物碎屑残片.

4.2 沉积物分布规律(1) 陆源碎屑沉积物广泛分布在黄海、东海陆架上,成为本区的沉积物主体.分布面积占总面积90%以上,几乎占据了整个陆架区、陆坡区及海槽区.

(2) 生物源碎屑沉积物分布范围主要以冲绳海槽东侧至大洋深海边缘海域为主.

(3) 火山碎屑沉积物分布范围很小,多局限在冲绳海槽中轴线以东海域,呈零星岛状.与沿NNE向大断裂相关的海底火山群在时空展布上有一定的关联性.

(4) 多源沉积物主要分布在图幅东南部,即西太平洋边缘4000m 以深的深海盆中.

4.3 沉积物的分布机制东部海区表层沉积物的形成,主要受海洋沉积动力环境、大陆和岛屿基岩岩性、地形、地貌等多种因素的影响.总体上可以看出其分布具有南粗北细、东西分带的特点.形成以平行东海岸线的条带状分布、南北不同的斑块镶嵌为主的格局.其特征主要受控于地形地貌、水动力、物质供应,水深和海平面变化等,其中最重要的是水动力因素.

按水动力模式,我国东部陆架南部,细粒碎屑沉积仅在长江口外水下三角洲、闽浙近岸浅海地带呈一狭窄带状分布,小环流控细粒碎屑沉积仅在虎皮礁以东分布.其余广阔的陆架至陆坡大部分区域,均为包括台湾暖流在内的强劲黑潮流系所控制的粗粒碎屑沉积区.由于西部沿岸流与台湾暖流的对峙,使之沿岸流携带的悬浮体无法向外海扩散,悬浮体浓度低,一般为5~0.5mg/dm3,而很少有沉积.相反,由于流速较高,对底质中的细粒碎屑沉积物进行冲刷,致使在末次冰期低海平面时期形成的古滨岸砂质沉积物得以大面积裸露或经受改造.

5 区域构造图及构造特征中国东部海区位于欧亚大陆边缘.作为洋陆两大巨型地质、地貌单元的过渡带,大陆边缘是板块活动剧烈构造带、地震发震带和物质交换带,也是各种地质构造活动、沉积记录的良好载体.20世纪90年代以来,大陆边缘研究进入了重要发展阶段,许多国际、地区组织和发达国家纷纷将大陆边缘研究列入其地球科学的重点发展计划.

中国东部陆区的区域构造编图参考了沿海各省市区域地质志[5~8]和部分专家学者[9~11]的论著.中国东部海区区域构造的研究,与陆地工作有很大的不同:获取数据资料的主要手段为地球物理探测和钻探,以及少量的海岛调查.在大量海洋调查专项资料的支持下,编制的区域构造图见图 5.

|

图 5 中国东部海区及邻域区域构造图(a)及单元划分简图(b) Fig. 5 Maps of geological structure (a) and regional tectonic units division (b) in Eastern China Sea and its'neighborhood |

中国东部海区及邻域的主要构造单元包括:

一级构造单元:欧亚板块和太平洋板块.

二级构造单元包括:东亚大陆构造域、东亚大陆边缘构造域、西太平洋构造域.

三级构造单元:东亚大陆构造域在图幅内可分为中朝地块、扬子地块和华南地块等.东亚大陆边缘构造域在图幅内可划分为冲绳海槽弧后盆地、日本琉球岛弧.

四级构造单元:如各地块又划分出盆地、隆褶带等多个次一级地质构造单元,如渤海盆地、鲁西隆褶带等.

五级构造单元:盆地、隆褶带进一步划分为隆起、坳陷等次一级构造单元.

六级构造单元:隆起、坳陷又划分出凸起、凹陷等次一级构造单元.

5.2 断裂构造特征中国东部海区及邻域断裂构造非常发育,规模大小不一,性质不同,断裂走向多为NE 向和NNE向,少数为NNW、NW 及近EW 向.

一些规模较大的断裂,大多具多次活动和复杂的断层性质.如:郯城-庐江断裂带、青岛-海州深断裂(地块对接带)、绍兴-光州深断裂(地块对接带)、钓鱼岛-台湾隆褶带东侧大断裂、冲绳海槽大断裂等.

断层性质可分为:正断层(张性断裂)、逆断层(压性断裂)、平推断层(剪性断裂)、性质不明断层、推测断层.在实际情况中,纯粹的正断层或逆断层较少,大部分正断层或逆断层兼有一定的平推分量,但总体上仍为正断层或逆断层.

断裂走向:综观该区的断裂,根据其延伸方向主要分为NE-NNE、NW 和近EW 向三组.

5.3 东部海区的大地构造发展史根据黄东海地区及其邻域的沉积建造,地质构造发育特征,可分析该区的构造发展史.据前人研究[9~12],元古代时,秦岭-胶南-临津江古洋盆发育于中朝地块和扬子地块古陆之间,在元古代末期中朝地块古陆与扬子地块古陆初步碰撞对接在一起;也有的观点认为,至晚三叠世,中朝古陆和扬子古陆才最终完成碰撞拼合.华南地块在晚元古代-古生代时期洋壳占优势,与扬子地块古陆的界线在宜春-江山-绍兴-光州断裂一线[9];古生代该区表现为扬子古陆的活动大陆边缘,早古生代末期的广西运动使其沿江山-绍兴-光州断裂发生俯冲;至二叠纪末期,华南地块和东南沿海地区褶皱成陆,与扬子古陆初步接近对接.印支阶段进一步的碰撞伴随大规模花岗岩浆侵位,同时形成了一系列NE 向强烈推覆的逆掩断层.

印支运动封闭了古特提斯洋,造就了统一的欧亚大陆,初步形成了欧亚板块.

印支运动之后,亚洲大陆及其邻区进入新的全球构造-板块构造发展阶段(燕山-喜马拉雅期)[1],总体表现为联合古陆的解体、东亚大陆边缘一系列走向NE-NNE 向断陷盆地与隆起带的产生和西太平洋边缘沟-弧-盆体系的形成.

在中国东部,晚三叠世的区域构造应力场主要表现为近SN 向的挤压.至侏罗纪,尤其是侏罗纪末期,中国东部普遍受到伊佐奈木板块朝NWW 方向的挤压(当时太平洋板块仅处萌芽状态,未与中国东部相接),使中国东部、印度-塔里木等地发生较大角度的转动,整个侏罗纪达13~15°之多,使中国东部形成以NWW-SEE 向最大主压应力为特征的燕山期构造应力场[11].

正是在这样的区域构造背景下,中国东部及其邻域发生了构造格局的改造.导致了晚侏罗至早白垩世中国东部重要的裂陷作用,表现为断陷盆地的形成和大规模的火山喷发,形成了一系列中、小型断陷盆地.在局部强烈隆起的周缘发育有拆离滑脱构造,而在晚期由于挤压而出现较大规模的推覆构造,并伴生大量褶皱、逆冲断层、韧-脆性剪切变形和强烈的中酸性岩浆侵入活动.

晚白垩至早始新世时期,中国东部表现为拉张构造环境.在此区域构造条件下,整个中国东部及邻域,包括南海、东海和日本海地区,都发生了裂陷作用.形成了东海和日本海的雏形,以及一系列NNE走向的左行走滑断层,加剧了早期已形成走滑断层的构造活动性,奠定中国东部华夏-新华夏构造的基本格局.晚白垩世末期构造活动在中国大陆表现为燕山期V 幕,在台湾地区为太平洋运动.该期构造运动在中朝地块表现为断裂、岩浆侵入和火山喷发,伴有块断的隆升,形成了一系列早第三纪中、小型断陷盆地.

自晚始新世开始,随着印度板块不断向喜马拉雅地块之下俯冲,之间的古大洋逐渐萎缩,至晚渐新世特提斯洋壳消失,形成著名的雅鲁藏布江缝合线,区域主压应力场为近SN 向.而在中国东部,由于始新世晚期太平洋板块运动方向的突然改变(NNW向变为NWW 向俯冲),NWW 向的主压应力场取代之前的近SN 向的主要应力场[11],中国东部及邻区的盆地逐渐收缩,沉积中心转移,渐新统沉积范围逐渐变小,形成一系列NWW 向和NW 向的走滑、斜滑断层,破坏了原有盆地构造的完整性.

中渐新世,由于东太平洋中隆的快速扩张,导致西太平洋边缘产生弧后扩张,使得早期形成的 NNE、NE 向断裂大幅度开裂,从而形成边缘海弧后盆地.晚上新至早更新世,NWW 向的主压应力场进一步加强,使得NE向边缘海盆内产生众多的NWW、 NW 和NE 向平移断层.

中更新世以来,欧亚大陆东部进入了新的构造活动阶段.构造应力场总体表现为近EW 向的挤压.构造变形相对轻微,早期断裂再度活动,早期先存盆地相继沉积了较薄的第四系.

6 结语通过编制中国东部海区五种地质地球物理图件,对40年来各种数据资料和成果进行了系统的梳理,达到了充分反映当前我国海洋领域基础地质调查现状的目的.编制出版的东部海区1∶100 万的五种地质地球物理图件,编图依据资料最新、编图范围较广、编图比例尺较大;采用计算机数字化编图等新的编图技术手段;采用了一些新的技术标准,进行了研究性编图;因此五种专业图件及其编图成果在前人基础上有了进一步推进.是自1992年刘光鼎院士等主编的“中国海区及邻域地质地球物理系列图"(1∶500万)以来,第一套公开出版的海域地学基础图件.

我国海洋地质事业蒸蒸日上,新的调查成果不断涌现.在欢迎地学各界同行使用该套图件的同时,更欢迎批评指正!

| [1] | 刘光鼎, 等. 中国海区及邻域地质地球物理系列图(1/5000000). 北京: 科学出版社, 1992 . Liu G D, et al. Geological and Geophysical Map Series of China Sea and Adjacent Regions (1/5000000) (in Chinese). Beijing: Science Press, 1992 . |

| [2] | 许东禹, 刘锡清, 张训华, 等. 中国近海地质. 北京: 地质出版社, 1997 . Xu D Y, Liu X Q, Zhang X H, et al. China Offshore Geology (in Chinese). Beijing: Geological Publishing House, 1997 . |

| [3] | 郝天珧, 刘伊克, 段昶. 根据重磁资料探讨中国东部及其邻域断裂体系. 地球物理学报 , 1996, 39: 141–149. Hao T Y, Liu Y K, Duan C. Research of the Fracture System in Eastern China and its Adjacent Regions According to Gravity and Magnetic Data . Chinese J. Geophys (in Chinese) , 1996, 39: 141-149. |

| [4] | 梁瑞才, 王述功, 吴金龙. 冲绳海槽中段地球物理场及对其新生洋壳的认识. 海洋地质与第四纪地质 , 2001, 21(1): 51–55. Liang R C, Wang S G, Wu J L. Preliminary Study on Geophysical Field and the New Crust in the Middle of the Okinawa Trough. Marine Geology and Quaternary Geology (in Chinese) , 2001, 21(1): 51-55. |

| [5] | 山东省地质矿产局. 山东省区域地质志. 北京: 地质出版社, 1991 . Shandong Provincial Bureau of Geology and Mineral Resources. Regional Geology of Shandong Province (in Chinese). Beijing: Geological Publishing House, 1991 . |

| [6] | 江苏省地质矿产局. 江苏省及上海市区域地质志. 北京: 地质出版社, 1984 . Jiangsu Provincial Bureau of Geology and Mineral Resources. Regional Geology of Jiangsu Province and Shanghai (in Chinese). Beijing: Geological Publishing House, 1984 . |

| [7] | 浙江省地质矿产局. 浙江省区域地质志. 北京: 地质出版社, 1989 . Zhejiang Provincial Bureau of Geology and Mineral Resources. Regional Geology of Zhejiang Province (in Chinese). Beijing: Geological Publishing House, 1989 . |

| [8] | 福建省地质矿产局. 福建省区域地质志. 北京: 地质出版社, 1985 . Fujian Provincial Bureau of Geology and Mineral Resources. Regional Geology of Fujian Province (in Chinese). Beijing: Geological Publishing House, 1985 . |

| [9] | 王鸿祯, 杨森楠, 刘本培, 等. 中国及邻区构造古地理和生古地理. 北京: 中国地质大学出版社, 1990 . Wang H Z, Yang S N, Liu B P, et al. Tectonic Paleogeography and Biogeography in China and its Adjacent Regions (in Chinese). Beijing: China University of Geosciences Press, 1990 . |

| [10] | 黄汲清指导, 任纪舜, 等. 中国大地构造及其演化. 北京: 科学出版社, 1980 . Huang J Q, Ren J S, et al. Geotectonic Evolution of China (in Chinese). Beijing: Science Press, 1980 . |

| [11] | 万天丰. 中国东部中、新生代板内变形构造应力场及其应用. 北京: 地质出版社, 1993 . Wan T F. Intraplate Deformation,Tectonic StressField and Their Application,for Eastern China in Meso—Cenozoic (in Chinese). Beijing: Geological Publishing House, 1993 . |

| [12] | 金翔龙. 东海海洋地质. 北京: 海洋出版社, 1992 . Jin X L. Marine Geology of East China Sea (in Chinese). Beijing: Ocean Press, 1992 . |

2011, Vol. 54

2011, Vol. 54