随着大庆油田油气勘探的不断深入,以往针对不同勘探目标"邮票式"的小区块地震勘探资料已经不能满足对整个区域勘探的需求.为了达到对整个大范围区域的整体认识,开展区域二维、三维地震资料叠前拼接处理已成为地震处理中不可回避的技术问题.近几年来地震资料的连片处理技术在大庆、冀东、胜利等国内探区得到了广泛应用.叠前连片处理,不仅可以节省大量的勘探投资,而且可以避免各区块数据的能量(或振幅)、频率成分的差异、以及各区块的时差而影响对区域地质规律的统一认识,避免错失有利的勘探目标,影响对油气的整体评价和开发,因此三维叠前连片偏移技术受到了普遍的重视[1~3].

叠前时间偏移技术用于地下地质体成像来说是一项相对比较成熟的技术.其发展也是非常快的,从最初的基于双平方根走时方程的绕射求和到Thomson的三阶近似式,从各向同性介质的时间偏移发展到VTI介质和TTI介质的叠前时间偏移,从时空域发展到频率-波数域以及在低信噪比地区发展的基于共散射点成像的叠前时间偏移[4~21].为了提高偏移走时的计算精度,近几年提出了许多针对偏移走时的计算方法,如横向导数走时算法.针对目前的海量数据资料发展了GPU 的叠前时间偏移,来提高运算效率[22~32].针对火山岩成像的特殊方法国内外研究的比较少,都是基于常规的叠前时间偏移进行的.裴江云(2004)针对火山岩特殊地质体成像特征用元弧描述火山岩的反射界面,将来自菲涅尔体范围内的反射波沿着元弧界面求和,进而扩大叠加次数,达到增加反射信号能量、提高地震反射波的叠加成像质量的目的[33].

然而将二维地震资料与三维地震资料统一拼接进行叠前时间偏移处理则开展的非常少.

在松辽盆地火山岩勘探已经成为油气勘探新的领域.先后开展的勘探方法有:重磁勘探、地震勘探、地球物理测井等方法[24].重磁勘探主要用于圈定深层火山岩的宏观范围,指导下一步地震部署;地球物理测井主要在纵向上用于岩性、储层以及储层参数等确定;地震勘探主要是利用相对保幅地震资料,采用波形分类技术,在一定时窗范围内统计地震波的几何形状、频率、能量变化及各种地震属性,从而在剖面或平面上划分出各种地震属性特征相近的范围,再依据地质、测井资料对相应的地震相作出合理的地质解释,用于研究火山岩岩性、储层的横向展布规律.

地震勘探在松辽盆地勘探中起了极其重要的作用.松辽盆地地震勘探数字化资料采集主要是从20世纪80年代开始的.至今,松辽盆地采集的地震资料主要有二维和三维地震数据,而二维三维资料都是分成不同区块和年度采集完成的,由于采集参数、仪器及区块本身地表条件的不同,不同区块地震资料的品质存在很大的差异.以往的资料处理都是针对单独区块采用统一的流程进行处理,最终导致了不同区块间资料的时间、频宽、波形等差异较大,难以利用这些资料对盆地进行整体认识.为了搞清松辽盆地油气分布规律,进一步明确勘探方向,寻找新的勘探领域,本文在松辽盆地不同工区的二维和三维区块中选取了有意义的连接在一起的松联七条大剖面开展叠前时间偏移连片处理.通过开展二维三维连片处理研究,消除不同区块资料的时间、频宽、波形及能量的不一致问题,解决了二维三维拼接的边界效应等问题,处理后的地震资料可以进行层位对比分析解释和储层反演,为整体认识松辽盆地地质特征提供资料保证.

2 原始资料分析为了了解松辽盆地地下结构,本文选取松联大剖面贯穿徐家围子、古龙、林甸等断陷,东西向为松联1、2、3、4共4条,南北向松联5、6、7共3条资料进行处理.这7条松联大剖面处理涉及二维资料135条,三维44块,三维总处理面积达3932.06km2,处理后剖面长度为2168.575km,二维和三维区块的地震资料是由不同施工队伍于不同年度采用不同的仪器、观测系统和不同的施工参数在不同区块采集得到的,因此将这些资料在连片处理过程中存在一些问题(以松联3为例).主要有以下几个方面:

(1) 观测系统和覆盖次数的不同.松辽盆地数字地震资料采集年度跨越较大,有80年代的二维几十道接收的地震资料到如今三维上千道数字地震仪接收到地震资料,不同区块采用的观测系统和采集参数也会发生了变化.松联3 经过的三维和二维的地震资料的覆盖次数不均,采集参数等因素都不相同,这些因素势必导致地震记录的相位不同、频率成分、振幅和能量等有差别.

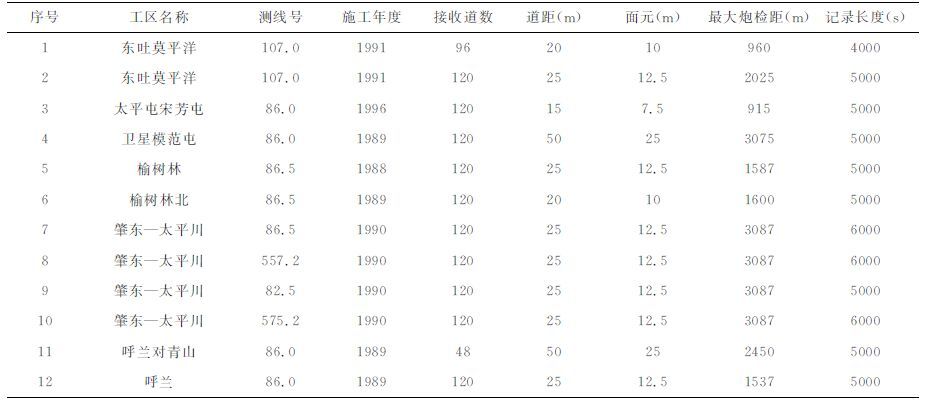

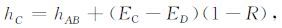

(2) 松联3经过的"邮票式"区块网格面元各不相同.三维区块的面元有20×20、20×40、25×25、25×50;而二维区块面元(CMP 间距)为10、7.5、12.5、25.表 1、表 2分别为松联3所用二维、三维原始资料基本情况.

|

|

表 1 松联3所用二维原始资料基本情况 Table 1 2D original basic data sheet in Songlian 3 |

|

|

表 2 松联3所用三维原始资料基本情况 Table 2 3D original basic data in Songlian 3 |

(3) 原始数据的品质差异较大.由于采集资料年度跨度较大,不同的施工队伍、不同的仪器以及施工方法和地质条件的不同影响,资料品质也存在较大的差异.松联3剖面经过的地表高程在110~240m范围内,地表条件变化复杂,有些区域地表高差梯度也较大.由于受地表条件变化和施工因素的影响,各区块间频带宽度和能量差异较大.2000年以后采集的常家围子、长垣等三维资料的有效信号频率在10~80Hz范围内,资料高频衰减缓慢,频带较宽;而80年代~90 年代采集的大庆长垣北、葡西等二维资料有效信号频率在10~50 Hz范围内,资料高频衰减较快,频带较窄.

由于上述因素导致二维和三维资料的拼接在网格统一、方位角统一、时差校正、能量调整、频率一致性等方面存在有较大的困难.

3 连片处理的主要技术面对松辽盆地二维三维连片的处理要求,在全面分析连片各区块原始资料的基础上,针对连片处理中的原始资料的特点和难点,本文探索多种方法和手段,消除各区块数据的不一致性问题,最终实现连片叠前偏移处理的目的.

3.1 连片静校正技术静校正始终是陆上地震勘探中的一个重要问题,静校正的准确与否将直接影响地震资料处理的质量.松联大剖面经过的区域面积大,有些地表变化快,低降速带厚度、速度存在较大的变化,这样松联大剖面的处理中必须解决好静校正问题.如果不考虑低降速带厚度的横向变化,很容易造成地下构造扭曲,因此,为了满足松联大剖面高精度处理的要求,采用模型和折射组合的方法解决松联大剖面的静校正问题.

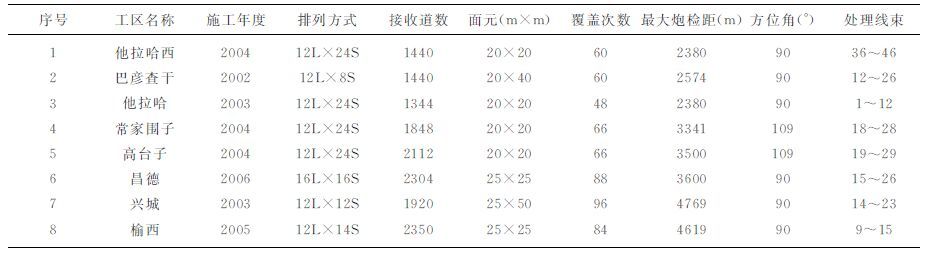

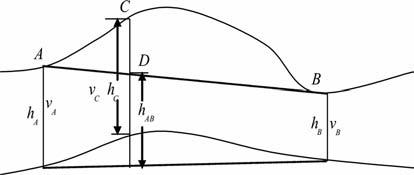

3.1.1 模型法静校正利用微测井资料,得到表层的速度模型,利用模型静校正方法,可以计算低频静校正.首先利用微测井资料获得近地表速度、厚度,然后内插出空间速度结构,建立近地表模型,计算静校正量,称之为模型法.内插的基本原理如图 1所示.已知A和B两点的低速带速度和厚度,C点的低速带速度由A和B两点的速度线性内插求得,低速带厚度则由下式计算:

|

(1) |

|

图 1 模型静校正法原理图 Fig. 1 Principle of modeling static method |

其中,hAB是由A和B两点的低速带厚度在C点线性内插的结果;EC是C点低速带顶面高程;ED是A和B两点低速带顶面高程在C点线性内插的结果;R是低速带底界起伏与地表起伏间的相关系数,一般取值范围在[0,1].

通过表层数据库模型准确建立近地表模型,可以较精细地描述近地表各层的速度和厚度变化,求取静校正的低频分量,解决长波长问题,保证地震剖面反映的地下构造的正确.

3.1.2 折射静校正众所周知,地震道的初至时间受诸多因数的影响,如反射层、近地表风化层、地表高程及炮点和检波点延迟等.折射界面、速度及地表高程起伏主要影响地震道的长波长静校正量,而风化层和高程局部变化主要影响地震道的短波长静校正量,折射静校正方法就是要从初至时间中提取出长波长和短波长静校正量.其基本理论模型如下[25]:

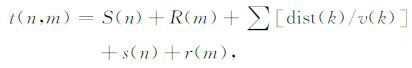

|

(2) |

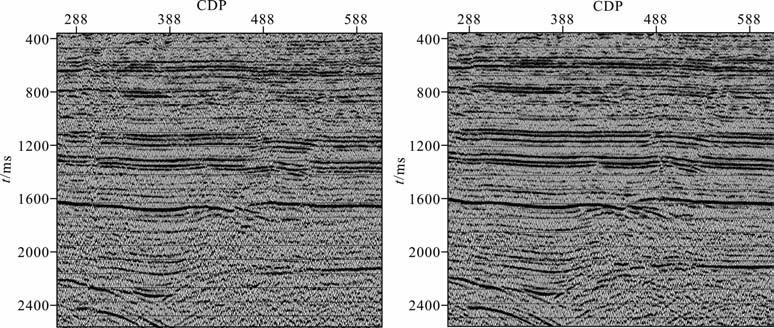

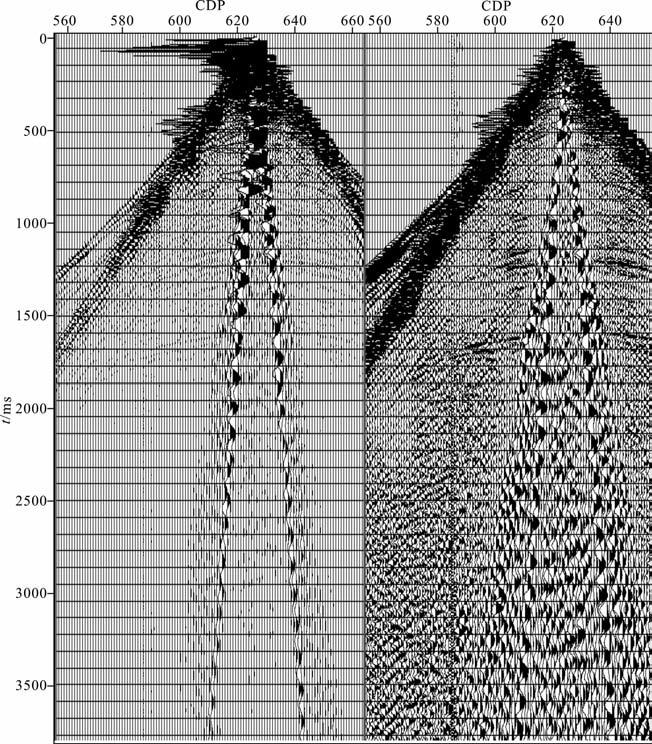

其中,t(n,m)为第n炮第m检波点的初至时间;S(n)为第n炮的炮点延迟时间;R(m)为第m检波点的延迟时间;dist(k)为从第n炮点到第m检波点之间的第k段的距离;v(k)为从第n炮点到第m检波点之间的第k段的风化层速度;s(n)为第n炮的剩余静校正量;r(m)为第m检波点的剩余静校正量.在利用(2)式求取长波长静校正量时,首先要通过对高程数据平滑等处理去除炮点、检波点高程对初至的影响,然后还要对初至数据做加权处理.计算完长波长静校正量后(低频分量),从初至时间中减去炮点及检波点的长波长静校正量,再计算短波长静校正量(高频分量).这就是折射静校正的高、低频分解,最终将表层数据模型的校正量的低频成分与折射静校正量的高频成分组合应用来解决近地表问题,实现正确构造背景下高精度成像,较好地解决了二维三维连片静校正块间拼接的问题.图 2 分别为应用静校正前后的叠加剖面,应用静校正后剖面同相轴连续,信噪比提高,消除了剖面的假构造现象,为后续资料的处理奠定了基础.

|

图 2 应用静校正前(左)后(右)的叠加剖面 Fig. 2 The stacked section comparison before (left) and after (right) static correction |

连片处理针对的是不同年度,不同采集因素多个区块的处理.在一般情况下,各个工区的坐标系是各不相同、各自独立的,数据体在偏移距、覆盖次数、面元及方位角等方面存在较大的差异.为了保证全区的统一拼接,对不同网格、不同施工方向数据的反射面元位置进行详细计算和统计后再进行网格的归一化处理.数据处理中考虑到数据方位角的一致性,全区采用统一的网格,将各"邮票式"的小区块划到统一的网格内,每一小块在拼接之前,分别根据其数据特征,有针对性地进行网格划分和处理,保证数据的相对完整性.在建立统一的面元尺寸和测线方位时,应考虑以下4个因素:

(1) 在连片区带范围内,根据地下构造走向和地层倾向,统一确定连片后的测线方位;

(2) 统筹考虑各块资料的相关属性,统一确定连片后面元的大小;

(3) 按照地下构造成像的精度要求,应尽量满足连片后覆盖次数,炮检距分布和炮检方位分布的合理性;

(4) 设计的新网格必须保证全区的有效连片和原始数据的成像效果,要使CMP 面元中反射点最大限度地接近面元的中心,保证反射波成像.

统一面元网格划分技术是连片处理中一项十分重要的技术,它是后续处理的基础.统一面元划分应遵循连片后各面元的几何属性参数是否基本均匀、是否有利于后续处理、是否有利于地质任务的完成等三个原则.松联3 测线中各区块的面元和方位各不相同,均一化后面元统一为20 m×40 m,方位角统一为109°.

3.2.2 振幅一致性处理在连片处理前各区块资料品质参差不齐,振幅能量不一致.地震波传播过程中由于球面扩散而造成的能量衰减,可以利用球面扩散补偿技术对全区统一进行球面扩散补偿,来使浅中、深层的能量得到均衡,解决纵向上的能量不均问题,这需要根据工区区域速度变化规律来合理选择几何球面扩散补偿参数[26, 27].

通过地表一致性振幅补偿,按照炮点、检波点、CDP和偏移距等4个分量来补偿振幅差异,消除横向上一个排列内的能量和振幅差异,使得各区块之间能量级别一致,达到全区能量均衡.

即使在同一块三维区块中,由于近地表的激发、接收条件横向变化也会造成道与道之间、炮与炮之间的能量差异.地表一致性振幅补偿技术专门用来消除近地表因素引起的振幅异常而只保留地下反射振幅横向变化信息.

地表一致性振幅补偿由地表一致性振幅拾取、地表一致性振幅分解和地表一致性振幅补偿应用组成[28]:

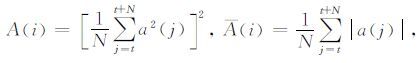

第一步,在给定时窗内,对每个样点振幅值进行统计测定.计算有均方根振幅、平均绝对振幅两个准则:

|

(3) |

公式(3)中,i为时窗号;t为时窗起始时间;N为时窗长度;j为时窗内样点指针(t≤j<t+N);a(j)为第j个样点振幅.

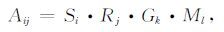

第二步,基于地表一致性假设,认为所给定时窗内某道振幅值变化可以用下面公式表示:

|

(4) |

公式(4)中,Aij为从第i炮第j道计算的均方根振幅或平均绝对振幅;Sj为与第i炮有关的振幅;Rj与第j道有关的振幅分量;Gk为与第k个CMP 有关振幅分量;Ml为与炮检距l有关的振幅分量(l=i-j).首先对公式(4)取对数,即lgAij=lgSi+lgRj+lgGk+lgMl,然后用高斯-赛德尔计算法计算出影响振幅的炮点项、检波点项、共中心点项和炮检距项各分量.

第三步,根据上一步结果,应用炮点项、检波点项(也可用炮检距项)对数据道振幅进行校正,从而完成了地表一致性振幅补偿.

图 3为经过几何扩散补偿和地表一致性振幅补偿前后的单炮记录的对比.从图中可以看出经过振幅一致性校正后,纵向和横向的能量得到有效的补偿,有效信号的能量增强.

|

图 3 振幅一致性处理前(左)后(右)的对比 Fig. 3 The comparison before (left) and after (right) amplitude consistency processing |

在连片处理前各区块资料中除振幅能量不一致外,还存在不同区块地震资料的频带宽度和相位不一致的问题,因此本文对数据进行反褶积及子波整形处理.反褶积是通过压缩地震子波来提高纵向分辨率,但纵向分辨率提高的同时,会使高、低频噪音放大,从而降低信噪比.因此反褶积方法和参数的选择是资料处理中一个至关重要的环节,本次连片处理中采用的是地表一致性反褶积.

地表地质条件的变化及不同的激发、接收条件导致在横向上地震子波的振幅、频带、相位等方面不一致.地表一致性反褶积可以在一定程度上解决不同激发、接收条件的数据振幅、频带和相位等方面的不一致问题,为后面的子波整形创造良好条件.该方法具有抗干扰能力强、增强地震子波横向稳定性的优点.反褶积参数的选择要强化处理解释一体化工作,使用测井资料制作合成记录进行标定约束;通过比较反褶积前后自相关函数、频谱分析,优选反褶积参数,减少不同区块间子波差别[29].

子波整形技术是连片处理的一项关键技术.不同时期采集的地震资料由于激发、接收因素的变化,近地表条件的变化导致参与连片各区块间和块内不仅存在振幅能量、频带宽度差异,还引起地震子波的相位差异,使得连片后无法实现同相叠加.子波整形技术就是通过统一的期望输出地震子波,逐步将不同区块受多种不同因素影响的多样化的地震子波整形到统一的期望输出地震子波上来,从而消除连片数据体中频带相位差异问题,以达到不同区块数据在同一CMP面元内同相叠加的目的[2, 30, 31].

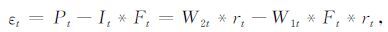

假设Pt为期望输出的地震道,且Pt=W2t*rt,其中W2t为期望输出地震子波,rt为反射系数.It为输入的地震道,且It=W1t*rt,其中W1t为输入的地震子波.

输出误差:

|

(5) |

误差能量:

|

(6) |

|

(7) |

公式中,Ft是整形算子;RII(t)为输入地震道的自相关函数,REI(t)为期望输出地震道与输入地震道的互相关函数.

连片处理子波整形技术的主要思路是:首先将不同采集因素的数据单独叠加,全面调查分析各块间和块内不同激发接收因素变化区是否存在时差和相位差,然后进行块内不同检波器、不同震源拼接整形处理,最后进行块间子波整形处理.

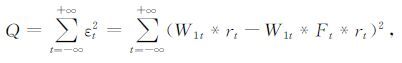

根据上述原理进行子波整形处理.首先对全区资料进行子波分析,从有效频带范围内提取子波,将提取出的子波与希望输出的理论子波进行相关运算,从而求出相关因子接近1 的衰减权系数,然后把这个衰减权系数应用到实际的地震资料中进行子波整形处理,使处理后的资料在频宽、相位方面基本趋于一致.图 4为子波整形前后的叠加剖面,波整形前在拼接处存在波形及相位差异,子波整形后在拼接处波组特征一致,没有相位时差,子波整形效果较好.

|

图 4 子波整形校正前(上)后(下)叠加剖面 Fig. 4 The stacked section comparison before (upper) and after (lower) wavelet shaping correction |

通过对连片处理的各区块进行频谱分析,研究各区块的频率成份,表明应用子波整形技术和地表一致性反褶积组合处理技术,较好地解决了区块间原始资料的频率成分和波组特征的差异问题,达到了提高地震记录的分辨率,十分有利于解释人员对整个盆地的对比分析.

3.3 叠前时间偏移技术叠前时间偏移是复杂构造成像最有效的方法之一,它去掉了叠后时间偏移对模型所作的多种假设,输入数据含有各个炮检距的信息,相对于叠后时间偏移来讲能适应横向速度变化的情况,适用于大倾角的偏移成像.

本文采用Kirchhoff积分法来完成叠前时间偏移.其走时计算公式为[10, 14]:

|

(8) |

其中,t为S 点激发G 点接收的输入数据的走时;2tm为反射点X处的偏移输出的双程走时间.

叠前时间偏移处理要求在保证做好常规的连片处理数据准备后,数据道集具有较高的信噪比,均匀的振幅能量和一致的频率.要做好叠前时间偏移处理必须做好以下几个关键步骤:

(1) 高质量的CMP 道集.用于叠前时间偏移的CMP道集要求有较高的信噪比,振幅能量在空间上较均衡,静校正问题得到较好的解决.

(2) 初始速度场的建立.通过对DMO 速度场进行平滑、内插,建立初始的均方根速度场.

(3) 叠前时间偏移关键参数的选取.叠前时间偏移最主要的参数是偏移孔径、反假频滤波和输出偏移距参数的确定,根据资料的特点,要进行大量的实验,并结合机器的运算能力、周期、最终的效果,确定最合理的叠前时间偏移参数.

(4) 叠前时间偏移均方根速度场的优化.通过叠前时间偏移与速度分析迭代的方法来优化均方根速度场.在迭代过程中合理加密速度控制线,迭代次数的选择原则是使得最终的速度场能最大限度地逼近与地层倾角无关的由地下介质速度所产生的RMS速度场,从而使CRP 道集全部拉平,偏移能很好归位.必要时要对最终叠前时间偏移速度场进行扫描,以校验速度的正确性.

(5) 叠前时间偏移剖面的质量控制.检查偏移剖面有无异常、CRP 道集是否拉平,并进一步进行速度分析,仔细比较上一次速度和新速度偏移所产生的差异,并分析具体原因,同时要与叠后时间偏移剖面进行对比,确保叠前偏移剖面质量优于叠后偏移.

(6) 叠前偏移完成后,首先针对叠前时间偏移处理输出的CRP道集,进行精细的切除、叠加,得到叠前时间偏移的叠加数据体.而后,针对叠前时间偏移叠加数据体进行必要的去噪和提高纵向分辨率处理,得到叠前时间偏移叠加成果.

在求取速度场和叠前时间偏移处理迭代过程中,地质解释人员与处理人员紧密结合共同完成速度场的建立,进行严格的质量控制.

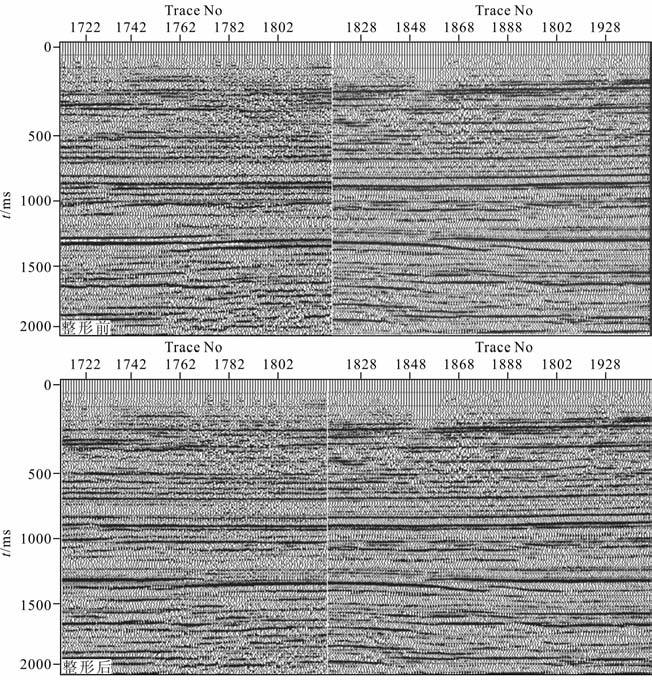

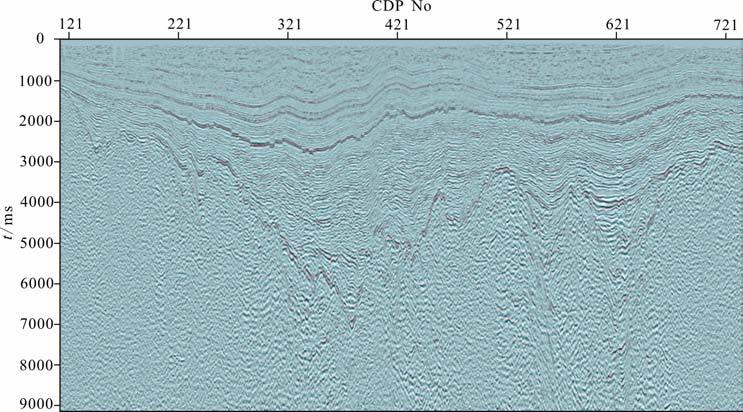

图 5为使用各种关键技术后形成的松联3叠前时间偏移最终处理成果,在剖面上做到无缝隙拼接,断层和断点清楚,归位合理,基底清楚.该结果表明应用叠前时间偏移技术,可以准确落实断层位置和断块之间的关系,这些为识别地层产状的变化,刻画岩相空间变化,提高勘探精度有着重要作用.

|

图 5 松联3叠前时间偏移剖面 Fig. 5 Prestack time migration profile of Songlian 3 |

图 6为新老剖面对比,新处理剖面的信噪比较高,波组特征明显,层间信息丰富、断层归位准确,新的处理结果对认清松辽盆地地质结构,建立等时地层格架,搞清沉积相空间分布,认清松辽盆地油气分布规律,进一步明确勘探方向,寻找勘探新领域都有重要意义.

|

图 6 松联3新(下)老(上)剖面对比 Fig. 6 The comparison of old (upper) and new (iower) profile of Songlian 3 |

| [1] | 刘成斋. 胜利油田三维地震数据连片处理. 石油地球物理勘探 , 2004, 39(5): 579–585. Liu C Z. Data processing joining several 3-D seismic surveying blocks together in Shengli Oil field. Oil Geophysical Prospecting (in Chinese) , 2004, 39(5): 579-585. |

| [2] | 张颖, 乐金, 闫世信, 等. 三维地震资料连片处理技术及应用效果. 石油勘探与开发 , 2002, 29(6): 58–60. Zhang S, Le J, Yan S X, et al. Multi-survey joint processing of 3-D seismic data: techniques and applications. Petroleum Exploration and Development (in Chinese) , 2002, 29(6): 58-60. |

| [3] | 刘光鼎, 李幼铭, 吴永刚. 陆相油储地球物理学导论. 北京: 科学出版社, 1998 : 225 -226. Liu G D, Li Y M, Wu Y G. Nonmarine Oil Reservoir Geophysics Theory (in Chinese). Beijing: Science Press, 1998 : 225 -226. |

| [4] | 李建明, 杨品荣, 王立军, 等. 地震资料叠前时间偏移处理技巧与效果——以埕南断裂带为例. 油气地质与采收率 , 2002, 9(6): 7–9. Li J M, Yang P R, Wang L J, et al. Skill and effect of pre-stack time migration processing for seismic data —taking Chengnan fracture belt as example. Petroleum Geology and Recovery Efficiency (in Chinese) , 2002, 9(6): 7-9. |

| [5] | 王贺林. 叠前时间偏移技术在观家堡地区地震资料处理中的应用. 石油地球物理勘探 , 2006, 41(Suppl.): 1–6. Wang H L. Application of prestack time migration to seismic data processing in Guanjiapu area. OGP (in Chinese) , 2006, 41(Suppl.): 1-6. |

| [6] | Bleistein N. On the imaging of reflectors in the earth. Geophysics , 1987, 52(7): 931-942. DOI:10.1190/1.1442363 |

| [7] | Zhang Y, Gray S, Young J. Exact and approximate weights for Kirchhoff migration. 70th Annual Internet Meeting Society of Exploration Geophysics Expanded Abstracts , 2000: 1036-1039. |

| [8] | Fowler P J. A comparative overview of prestack time migration methods. 67th Annual Internet Meeting Society of Exploration Geophysics Expanded Abstracts , 1997: 1571-1574. |

| [9] | 孟凡冰, 计平, 王建军, 等. 叠前时间偏移在三维地震资料连片处理中的应用实例. 勘探地球物理进展 , 2003, 26(3): 211–215. Meng F B, Ji P, Wang J J, et al. Application of prestack time migration in data processing for piecing together various 3D data sets. Progress in Exploration Geophysics (in Chinese) , 2003, 26(3): 211-215. |

| [10] | 刘得仁, 吴晓泉. 叠前时间偏移技术在肇源南地区的应用. 石油天然气学报(江汉石油学院学报) , 2005, 27(2): 333–335. Liu D R, Wu X Q. The application of pre-stack time migration technology in Zhaoyuannan area. Journal of Oil and Gas Technology (in Chinese) , 2005, 27(2): 333-335. |

| [11] | 韩晓丽, 秦宏国, 杨长春. 华北地区低信噪比资料连片叠前时间偏移成像策略. 地球物理学进展 , 2008, 23(3): 775–784. Han X L, Qin H G, Yang C C. Pieces-linked pre-stack time migration strategies of low S/N ratio seismic data in North China. Progress in Geophysics (in Chinese) , 2008, 23(3): 775-784. |

| [12] | 牟荣. 三维叠前时间偏移技术在高邮东部小断块构造成像中的应用. 中外能源 , 2006, 11(1): 26–29. Mu R. Application of 3D prestack time migration to structural imaging of little fault block in the East of Gaoyou. China Foreign Energy (in Chinese) , 2006, 11(1): 26-29. |

| [13] | 高银波, 徐右平, 梁宏. 复杂断块叠前时间偏移技术应用实例研究. 物探化探计算技术 , 2010, 32(4): 365–370. |

| [14] | 高现俊, 史英龙, 张志国, 等. 叠前时间偏移特色配套处理技术研究及其在华北探区的应用. 勘探技术 , 2008(2): 45–52. Gao X J, Shi Y L, Zang Z G, et al. Research on special systematic prestack time migration techniques and their application in Huabei exploration area. China Petroleum Exploration (in Chinese) , 2008(2): 45-52. |

| [15] | 闫桂京, 何玉华, 迟红光. 叠前时间偏移技术在南海水合物地震资料处理中的应用. 现代地质 , 2010, 24(3): 489–494. Yan G J, He Y H, Chi H G. Application of prestack time migration processing technique to gas hydrates seismic data processing in the South China Sea. Geoscience (in Chinese) , 2010, 24(3): 489-494. |

| [16] | 熊友亮, 陈洪堤, 王敏. 复杂地表的叠前时间偏移技术. 石油天然气学报(江汉石油学院学报) , 2005, 27(4): 615–616. Xiong Y L, Chen H D, Wang M. Technique of pre-stack time migration in complicated surface. Journal of Oil and Gas Technology (in Chinese) , 2005, 27(4): 615-616. |

| [17] | 张颖. 三维地震叠前时间偏移处理技术应用与展望. 石油勘探与开发 , 2006, 33(5): 536–541. Zhang Y. Application and prospect of 3D seismic pre-stack time migration processing technique. Petrolueum Exploration and Development (in Chinese) , 2006, 33(5): 536-541. |

| [18] | 张涛, 胡自多, 刘文卿, 等. 三维叠前时间偏移技术研究——以柴达木盆地NYS地区为例. 岩性油气藏 , 2010, 22(2): 91–94. Zhang T, Hu Z D, Liu W Q, et al. Study on 3D pre-stack time migration technology:An example from NYS area of Qaidam Basin. Lithologic Reservoirs (in Chinese) , 2010, 22(2): 91-94. |

| [19] | 胡建平, 陈兴盛, 张志更, 等. 温西南三维叠前时间偏移处理技术及应用效果. 吐哈油气 , 2005, 10(2): 182–184. Hu J P, Chen X S, Zhang Z G. The processing technique of 3D pre-stack time migration and its application effect in southwest area of Wenjisang. Tuha Oil and Gas (in Chinese) , 2005, 10(2): 182-184. |

| [20] | 堪艳春, 李守济, 姚盛. 高精度三维叠前时间偏移处理技术在四扣地区的应用. 石油物探 , 2005, 44(4): 370–373. Chen Y C, Li S J, Yao S. Application of high-precision of 3D pre-stack time migration in Sikou area. GPP (in Chinese) , 2005, 44(4): 370-373. |

| [21] | 周海民, 张玮, 谢占安, 等. 断陷盆地大面积三维叠前时间偏移连片处理的地质意义及关键技术. 石油地球物理勘探 , 2005, 40(6): 693–699. Zhou H M, Zhang W, Xie Z A, et al. Geologic meaning and key techniques of 3-D large-area mutiple-block-joined prestack time migration processing in fault basin. OGP (in Chinese) , 2005, 40(6): 693-699. |

| [22] | 李博, 刘国峰, 刘洪. 地震叠前时间偏移的一种图形处理器提速实现方法. 地球物理学报 , 2009, 52(1): 245–252. Li B, Liu G F, Liu H. A method of using GPU to accelerate seismic pre-stack time migration. Chinese J. Geophys. (in Chinese) , 2009, 52(1): 245-252. |

| [23] | 刘洪, 刘国锋, 李博, 等. 基于横向导数的走时计算方法及其叠前时间偏移应用. 石油物探 , 2009, 48(1): 3–10. Liu H, Liu G F, Li B, et al. The travel time calculation method via laterally derivative to velocity and its application in Prestack time migration. Geophysical Prospecting for Petroleum (in Chinese) , 2009, 48(1): 3-10. |

| [24] | 陈树民. 油储地球物理"产学研"十年研究在大庆油气勘探见到实效. 地球物理学进展 , 2008, 23(6): 1819–1832. Chen S M. Reservoir geophysical project has obtained great achievements in Daqing oil field with the decade effort of"Industry University Institute"Cooperation. Progress in Geophysics (in Chinese) , 2008, 23(6): 1819-1832. |

| [25] | 朱卫红, 郑伟健, 金晓雷. 折射静校正在三维地震资料处理中的应用. 石油物探 , 1999, 38(3): 39–44. Zhu W H, Zheng W J, Jin X L. Application of refraction static correction to 3-D seismic data processing. Geophysical Prospecting for Petrole (in Chinese) , 1999, 38(3): 39-44. |

| [26] | 赵志萍, 徐辉, 王惠玲. 三维地震资料连片的一致性处理技术. 油气地质与采收率 , 2003, 10(4): 35–39. Zhao Z P, Xu H, Wang H L. Consistency processing technology of 3D seismic data jointing. Oil & Gas Recovery Technology (in Chinese) , 2003, 10(4): 35-39. |

| [27] | 邱勇松, 宋霞, 李传江. 榆树林油田地震资料连片处理解释技术的研究与应用. 大庆石油地质与开发 , 2004, 23(2): 71–73. Qiu Y S, Song X, Li C J. Connecting technique of seismic data processing and interpreting in Yushulin Oilfield. Petroleum Geology & Oilfield Development in Daqing (in Chinese) , 2004, 23(2): 71-73. |

| [28] | 王克斌, 曹孟起, 张玮, 等. 连片叠前偏移处理技术与应用实践. 北京: 石油工业出版社, 2008 . Wang K B, Cao M Q, Zhang W, et al. Multi-Survey Joint Processing Technology and Its Application (in Chinese). Beijing: Petroleum Industry Press, 2008 . |

| [29] | 王建民, 陈树民, 苏茂鑫, 等. 近地表高频补偿技术在三维地震勘探中的应用研究. 地球物理学报 , 2007, 50(6): 1837–1843. Wang J M, Chen S M, Su M X, et al. A study of the near surface high-frequency compensation technology in 3-D seismic exploration. Chinese J. Geophys. (in Chinese) , 2007, 50(6): 1837-1843. |

| [30] | 云美厚, 丁伟, 王开燕. 地震资料一致性处理方法研究与初步应用. 石油物探 , 2006, 45(1): 65–69. Yun M H, Ding W, Wang K Y. Study and primary application on consistency processing of seismic data. Geophysical Prospecting for Petroleum (in Chinese) , 2006, 45(1): 65-69. |

| [31] | 陈志卿, 张兰. 子波一致性校正方法在地震资料处理中的应用——以伊朗Kashan区块为例. 石油物探 , 2006, 45(2): 169–172. Chen Z Q, Zhang L. Application of a wavelet coherence method data processing-for Iran Kashan block as an example. Geophysical Prospecting for Petroleum (in Chinese) , 2006, 45(2): 169-172. |

| [32] | 何光明, 贺振华, 黄德济, 等. 叠前时间偏移技术在复杂地区三维资料处理中的应用. 天然气工业 , 2006, 26(5): 46–48. He G M, He Z H, Huang D J, et al. Application of pre-stack time migration technology in 3D seismic processing in complex area. Atural Gas Industry (in Chinese) , 2006, 26(5): 46-48. |

| [33] | 裴江云, 刘洪, 李幼铭, 等. 共反射元弧叠加方法火山岩成像中的应用. 地球物理学报 , 2004, 47(1): 106–111. Pei J Y, Liu H, Li Y M, et al. Application of the common reflection arc stack method in seismic imaging of volcanic rocks. Chinese J. Geophys. (in Chinese) , 2004, 47(1): 106-111. |

2011, Vol. 54

2011, Vol. 54