2. 中国地震局地震研究所, 武汉 430071;

3. 中国地震台网中心, 北京 100045

2. Institute of Seismology China Seismological Bureau, Wuhan 430071, China;

3. China Earthquake Networks Center, Beijing 100045, China

宽频地震观测技术提供了前所未有的丰富的地球物理信号, 对其观测中的新信息和未知信息的探索、挖掘是一个正在展开的领域.目前宽频地震观测中的小振幅震颤和低频的微震动越来越受到广泛关注, 逐渐成为研究热点[1~4].在俯冲带的研究结果表明, 震颤和低频地震与这些地区的一些慢事件和地震事件相关联, 反映了断层带上的应力变化.但不同地区观测到的震颤在性质上很不相同, 而且震颤的产生原因也是多样的, 比如近来观测到的由潮汐的调制而产生的主频周期为12.4h和24~25h非火山震颤[5].因此, 对震颤的观测和认识还在积累过程中.连续几年在中国大陆地区以宽频数字地震计和倾斜、重力仪开展的低频微震动和长时间序列信号的探索和观测过程中, 我们发现了很多新的、未知的信号[6, 7], 而且这些信号的特点是多样化的, 其中一部分震颤信号由热带气旋引起.为了判别和确定中国大陆范围宽频地震计观测中不同信号的起因, 本文重点对来自西北太平洋的热带气旋所引起的震颤信号的特征、震颤与气旋的运动变化过程之间的关系等开展了分析和研究.

热带气旋的研究是气象科学研究中一个非常重要的领域[8].影响我国的主要是来自西太平洋的热带气旋.与其他海域相比, 西太平洋发生的热带气旋数最多, 每年约占全球的31%, 达几十个.根据中国气象局新标准(文中有关台风的资料与数据均来自中国气象局台风研究所:http://www.typhoon. gov.cn), 热带气旋按中心附近地面最大风速划分为六个等级:热带低压(风速10.8~17.1 m/s, 风力6~7级); 热带风暴(风速17.2~24.4 m/s, 风力8~9级); 强热带风暴(风速24.5~32.6 m/s, 风力10~11级); 台风(风速32.7~41.4 m/s, 风力12~13级); 强台风(风速41.5~50.9 m/s, 风力14~15级); 超强台风(风速达到或大于51.0 m/s, 风力16级或以上).

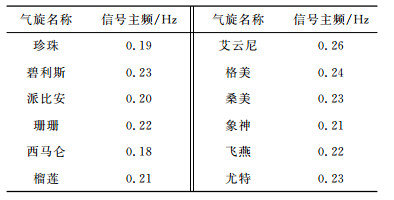

本文采用中国地震台网中:成都(CHD)、广州(GZH)、格尔木(GEM)、高台(GTA)、和田(HTA)、喀什(KSH)、乌什(WUS)、沈阳(SNY)、呼和浩特(HHC)、黑河(HEH)、泰安(TAN)、武汉(WHN), 以及位于武汉华中科技大学(HUST)等观测台(台站分布参见图 1)的JCZ-1及CTS-1宽带地震计的连续观测数据, 针对2006年一年西太平洋上生成的全部24个热带气旋(热带风暴级别以上, 并有多个超强台风)开展详细的分析和研究.

|

图 1 台站分布及部分台风路径图 Fig. 1 The position of stations and traces of the typhoons |

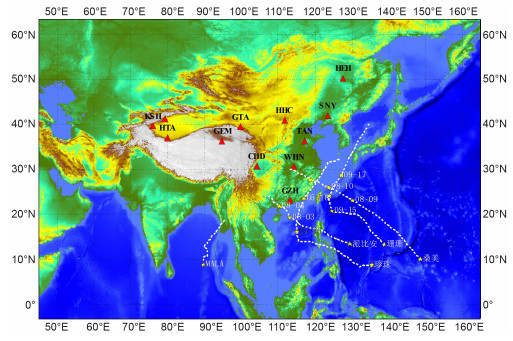

在地震计、重力仪、倾斜仪的观测记录中, 热带气旋引起的震颤波的包络线呈纺锤状叠加在观测背景信号上, 信号持续时间基本与热带气旋的生命过程相符, 但其中出现强信号的时间大多为2~3天.其强弱变化主要与热带气旋的强度变化和气旋中心与观测点的距离变化有关, 我国大陆绝大部分区域内的宽频地震计都能观测到由西太平洋的热带气旋产生的这种震颤波.以2006年8月西太平洋的06号台风派比安(Prapiroon)和08号超级台风桑美(Saomai)为例, 在广州(GZH)、成都(CHD)、武汉(WHN)、泰安(TAN)及沈阳(SNY)等台站的宽频地震计都清楚地记录到了其引起的较强震颤波1) (不用任何数学处理, 即可在原始观测曲线上清楚看到, 如图 2).

|

图 2 宽频地震计记录的台风引起的震颤波信号(2006年8月1~15日) (a)广州;(b)成都;(c)武汉;(d)泰安. Fig. 2 Tremors recorded by broadband seismograph (Aug.1~15, 2006) (a) GZH; (b) CHD; (c) WHN; (d) TAN. |

1)注:文中所用的数据以及所有分析图件中的数据振幅值均为未乘格值的原始值.

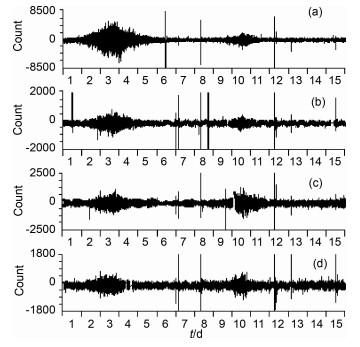

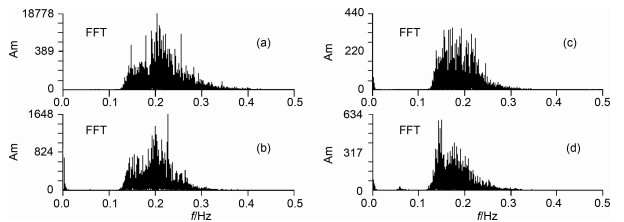

对不同台站记录到的各个气旋产生的震颤波信号(采用强震颤时, 1 Hz采样率的数据)的频谱特征分析比较发现:震颤信号与地震仪观测的背景噪声信号特征(低频部分主频范围:0.0003~0.007 Hz; 高频部分主频范围:0.2~0.5 Hz)是截然不同的, 这一点可以从图 3的比较中看出.不同台站观测到的同一气旋引起的震颤波信号的频谱特征相似(见图 4, 以01号台风珍珠为例).把广州台(GZH)所记录的, 2006年西太平洋台风以上级别、运动路径接近中国大陆的共12个热带气旋产生的强震颤波信号取相同的数据长度进行频谱分析, 结果列入表 1.从中可见不同气旋引起的震颤波信号的主频不完全相同, 但基本都在0.2 Hz左右, 主要频率范围都在0.13~0.33 Hz (周期:3~7 s)内.

|

图 3 震颤信号和背景噪声信号的频谱(GZH) (a)噪声信号;(b)震颤信号. Fig. 3 The frequency of tremor and noisesignal (GZH) (a) The frequency of noise signal; (b) The frequency of tremor. |

|

图 4 不同台站观测到的台风珍珠的震颤波频谱比较 (a)广州;(b)武汉;(c)成都;(d)泰安. Fig. 4 The frequency of tremor from Chanchu at stations (a) GZH; (b) WHN; (c) CHD; (d) TAN. |

|

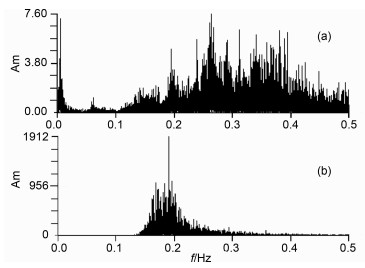

|

表 1 不同台风产生的震颤波信号的主频对比(广州台) Table 1 Primary frequency of tremor from different Typhoons (GZH) |

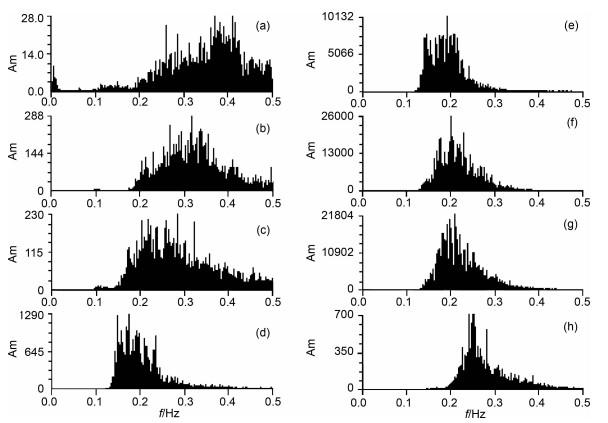

在气旋整个生命运动的时间过程中, 其引起的震颤波信号频谱特征是有些变化的.以2006年的01号强台风珍珠运动过程中广州台(GZH)所记录的震颤为例(图 5), 对其中5月11日下午、13日晚、14和15日下午、以及震颤最强的16日晚、17日早上和下午、震颤减弱后18日下午的信号, 用相同的数据长度进行频谱分析得到图 6.从图 5和图 6的对比中可看到震颤波还较弱时, 信号的主频一般在0.3 Hz左右一定范围内, 而震颤波强的时候, 信号的主频在0.2 Hz左右一定范围内.分析表明, 在珍珠所产生的震颤波在弱-强-弱的整个变化过程中, 主要以震颤波中0.13~0.25 Hz这一频段信号的由弱-强-弱的变化最为强势.

|

图 5 台风珍珠引起的震颤波(广州,2006年5月11~18日) Fig. 5 The tremor from Chanchu (GZH, May 11~18, 2006) |

|

图 6 台风珍珠产生的震颤波信号的频谱变化(GZH) (a)5月11日;(b)13日;(c)14日;(d)15日;(e)16日;(f)17日早上;(g)17日下午;(h)18日下午. Fig. 6 The frequency Chang of tremor signal from Chanchu (GZH) (a) May 11;(b) May 13;(c) May 14;(d) May 15;(e) May 16;(f) May 17 morning; (g) May 17 afternoon; (h) May 18 afternoon. |

气旋引起的震颤波与气旋的强度、运动路径以及它与观测点间的距离等密切相关.各观测台记录的信号强弱除决定于气旋的强度外, 同时更取决于气旋中心进入大陆架后观测站与其之间的空间位置.

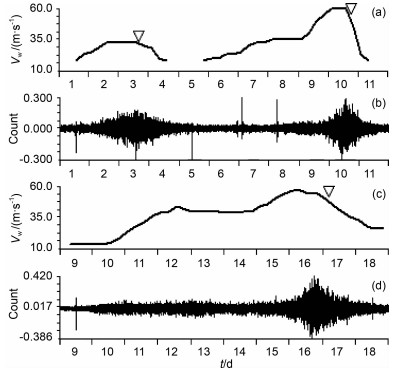

由于热带气旋在整个发展过程中是不断地运动和变化的, 所以其产生的震颤波强弱的变化与这个过程密切相关.例如将派比安、桑美和珊珊等台风运动过程中强度(风速)的变化和所观测到的震颤波进行对比可见(图 7), 震颤信号出现和持续时间与热带气旋的生命过程相符, 但震颤波的强弱变化更与其在登陆前后强度的增强和减弱过程相关.

|

图 7 台风的风速(Vw)与震颤信号 (a)台风派比安和桑美的风速,图中倒三角为登陆时间;(b)HUST台重力仪记录的震颤波(2006年8月1日~11日);(c)台风珊珊的风速;(d)HUST台重力仪记录的震颤波(2006年9月9日~18日). Fig. 7 The wind speed of typhoon and tremor records (a) The wind speed of Prapiroon and Saomai, the mark is the time of landing; (b) The tremor recorded by gravimeter at HUST (Aug. 1~11, 2006);(c) The wind speed of Shanshan, the mark is the time of landing; (d) The tremor recorded by gravimeter at HUST (September 9~18, 2006). |

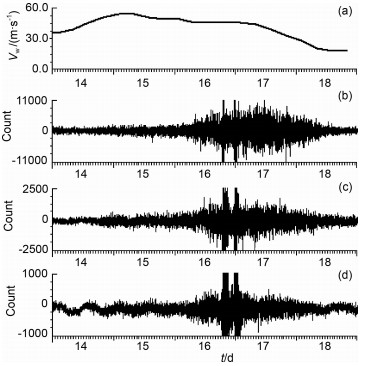

进一步的分析表明, 震颤波强弱的变化主要与热带气旋中心进入大陆架浅海区(大陆板块边界)的时间、地点以及登陆过程相关.例如将台风珍珠运动过程中, 气旋的强度变化和广州(GZH)、泰安(TAN)、高台(GTA)等台站地震仪记录的震颤波进行比较(参见图 8, 16日的观测中含有两次强震的地震波信号), 可看到在5月15日凌晨珍珠的风速已达到它的最大强度, 这时广州距其中心已不到1000 km.但全国的所有台站均是在16日(登陆前一天)才同时记录到强震颤信号, 这正是珍珠接近大陆板块边界, 进入大陆架的时间.珍珠是5月17日晚减弱为强热带风暴并在中国汕头附近登陆的, 它在17日的强度比15日要小, 但所引起的震颤最强.分析中我们注意到无论观测点与海岸的距离远近与否, 各台站所观测到的震颤波明显增强的时间、最大振幅出现的时间基本同步.而将此时的气旋所处位置与地质构造图比较发现, 这个时间与气旋进入大陆架浅海区(过大陆板块边界)的时间相关, 并且所有的气旋震颤波都有这一特点.所以震颤信号与气旋的强度、气旋运动路径所经过区域的地质构造、观测点与气旋的距离都有关系, 是需要对气旋的整个运动过程分阶段来讨论的.

|

图 8 台风珍珠的风速与台站所观测的震颤(2006年5月14~18日) (a)台风珍珠的风速;(b)广州台观测的震颤;(c)泰安台观测的震颤;(d)高台台观测的震颤. Fig. 8 Wind speed of Chanchu and tremor records (May 14~18, 2006) (a) Wind speed of Chanchu; (b) Tremor of GZH; (c) Tremor of TAN; (d) Tremor of GTA. |

所有的观测和分析证实, 当热带气旋经过大陆板块边界(进入大陆架浅海区), 震颤波信号就会明显增强, 不论这时气旋是在增强还是在减弱.这个观测事实也暗示了这些震颤波信号主要来自热带气旋与大陆架、板块边界及地形的相互作用.这主要与热带气旋的结构特点、发展和运动过程有关[9].热带气旋是一个扁平的气旋性低气压漩涡, 快速旋转且具有5~50 km/h的整体移动速度.热带气旋的发展过程及强度变化的原因较为复杂, 但根据有关专家的研究, 在其登陆的整个过程中, 热带气旋与浅海区大陆架和海岸地形的相互作用(摩擦)是影响气旋的主要因素[10].热带气旋登陆前后受海岸或山脉地形影响, 其结构将发生改变.一般近海热带气旋随着趋近陆地, 摩擦增加, 将有减弱趋势.登陆以后的气旋会因摩擦耗损而趋于衰亡[10, 11].前面我们的观测分析所得到的结果是:"地震观测中由热带气旋引起的震颤波的主频范围为0.13~0.33 Hz (即周期约3~7 s)", 而来自与热带气旋有关的一些大气中传播的波动信号的频率远低于这一频率[12], 所以地震观测中的震颤波不是来自大气中传播的热带气旋信号.我们最近采用国际上目前对震颤波信号采用的定位法[13], 并视其为面波[14], 对台风珍珠引起的强震颤信号进行了到时判断和信号源定位尝试[15].经与珍珠的运动路径及地质构造图的对比, 结果表明, 全国各宽频地震计记录中2006年5月16日开始的强震颤信号源于当时位于南海菲律宾板块与大陆板块交界附近的台风珍珠.

根据这些特点, 我们因此认为宽频地震仪等观测到的这些与热带气旋有关的震颤信号主要由热带气旋与海面、大陆架和陆地的直接作用---摩擦、以及气压对地壳载荷的变化和板块边界断层对气旋扰动的响应.所以当气旋在远海---即深海区, 其气旋与海水表面之间的相互作用以及对地壳的负荷被厚重的海水所吸收, 所以观测到的信号较弱.最近Liu等[16]的关于台风引起慢地震的文章中也认为台风不对海底压强产生影响, 所以在海洋深处的压强保持不变.这一论证也支持了本文的观点.而当气旋越过大陆板块边界进入浅海区后, 由于受到浅海区大陆架和海岸地形的作用, 摩擦力开始变大从而产生强振动(加上板块边界断层对气旋负荷力的响应), 并向大陆内传递.热带气旋在整个登陆过程中由于能量被摩擦耗散而大大减小, 登陆后逐渐衰减而最终消亡[10], 所以振动源也随之消失.

5 印度洋的热带气旋对我国的观测影响分析热带气旋产生的震颤波可被几千公里以外的宽频地震计观测到, 那么位于我国西边的北印度洋孟加拉湾一带的热带气旋引起的震颤能否被我国大陆的地震计记录到呢?与西太平洋相比, 印度洋上产生的热带气旋非常少, 我们就以2006年4月24~29日的气旋Mala为例进行了实例分析(参见图 1). Mala在孟加拉湾北部生成(4级气旋, 最大风速达58 m/s, 相当于超级台风), 28日达最大强度, 随后在缅甸西南登陆, 其中成都台距它最近约2000 km.按我们对西太平洋的气旋的观测结果推论, 以该气旋的等级, 这个距离是可以观测到明显震颤波的(不用任何数学处理, 即可在原始观测曲线上清楚看到的), 但实际分析表明其震颤波信号极弱.我们猜测这可能与地质构造特点有关.中国西部与缅甸交界的西藏和云南分布有许多大的断裂和峡谷, 这些大的断裂带刚好横阻了来自北印度洋的信号向北东方向(中国大陆)的传递.加之热带气旋引起的振动源是在地表面上, 信号衰减较大所致.

6 结论与讨论来自西太平洋的热带气旋引起的震颤波可被我国较大范围的宽频地震观测(地震计、重力仪、倾斜仪等)记录到, 震颤信号的包络线一般呈纺锤状叠加在观测背景上, 信号出现时间基本与热带气旋的生命过程相符, 其中强震颤信号的持续时间大多2~3天, 震颤波的主要频率范围:0.13~0.33 Hz (周期: 3~7 s).而与西太平洋相比, 来自北印度洋孟加拉湾的热带气旋引起的震颤波对我国大陆的地震观测而言较弱.

热带气旋引起的震颤波强度主要与气旋的强度、气旋运动路径所经过区域的地质构造、观测点与气旋的距离等因素相关.而震颤波的强弱变化主要与气旋接近大陆架浅海区的时间、地点以及登陆的过程密切相关.初步认为其信号的产生主要源于热带气旋运动过程中与浅海区大陆架和陆地表面的摩擦、气压载荷变化及由此产生的海浪对地壳的冲击、以及板块边界断层对气旋的扰动而产生的响应.所以震颤波信号从出现-增强-衰减到消失的时间过程, 反映的正是热带气旋生成-过板块边界进入大陆架浅海区-登陆后因摩擦耗损大而减弱消失的过程.

从本研究的结果来看, 陆地上一些局部地区形成的强气旋在一定范围内的地震观测中引起震颤信号的可能性也是值得注意的.另外, 若从地球整体考虑(岩石圈、大气层、电离层), 则热带气旋对其他地球观测产生影响的可能性也是应予以关注的.除此之外, 在宽频地震计的记录中还有不少非热带气旋产生的其他的一些震颤信号, 其产生原因目前还在探索中, 这也是我们下一步的研究目标.

致谢感谢中国地震台网中心为本文提供的观测数据.感谢中国气象局台风研究所中国台风网提供的有关专业信息.

| [1] | Obara K. Nonvolcanie deep tremor associated with subduction in southwest Japan. Science , 2002, 296(5565): 1679-1681. |

| [2] | Rogers G, Dragert H. Episodic tremor and slip on the Cascadia subduetion zone:The chatter of silent slip. Science , 2003, 300: 1942-1943. DOI:10.1126/science.1084783 |

| [3] | Shelly D R, Beroza G C, Ide S, et al. Low-frequency earthquakes in Shikoku, Japan, and their relationship to episodic tremor and slip. Nature , 2006, 442: 188-191. DOI:10.1038/nature04931 |

| [4] | Ito Y, Obara K, Shiomi K, et al. Slow earthquakes coincident with episodic tremors and slow slip events. Science , 2007, 315(5811): 503-506. DOI:10.1126/science.1134454 |

| [5] | Rubinstein J L, Rocca M La, Vidale J E, et al. Tidal Modulation of Nonvolcanic Tremor. Science , 2008, 319(5860): 186-189. DOI:10.1126/science.1150558 |

| [6] | 张雁滨, 蒋骏, 廖盈春, 等. 宽频地震计及倾斜、重力仪对长周期波动信号的综合观测. 地震学报 , 2008, 21(6): 629–633. Zhang Y B, Jiang J, Liao Y C, et al. Joint observation of long period tremor signals with broadband seismometer, tiltmeter and gravimeter. Acts Seismologica Sinica (in Chinese) , 2008, 21(6): 629-633. DOI:10.1007/s11589-008-0629-y |

| [7] | 张雁滨, 蒋骏, 吕永清等.宽频地震观测中强震前的异常波动信号探究.中国地震学会第十二次学术大会论文摘要专集.国际地震动态, 2008, 11(359):37 Zhang Y B, Jiang J, Lui Y Q, et al.Research of abnormalous wave before a strang earthquake by broadband seismometer observation.Recnt Developmentsin World Seismology (in Chinese), 2008, 11(scrial No.359):37 |

| [8] | 陈联寿. 台风研究和预报问题的评述. 大气科学 , 1977(2): 138–148. Chen L S. Reviews of research and forecast of Typhoon. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese) , 1977(2): 138-148. |

| [9] | 葛耀君, 赵林, 项海帆. 基于极值风速预测的台风数值模型评述. 自然灾害学报 , 2003, 12(3): 31–40. Ge Y J, Zhao L, Xiang H F. Review for numerical typhoon models based on extreme wind velocity prediction. Journai of Natural Disasters (in Chinese) , 2003, 12(3): 31-40. |

| [10] | 陈联寿, 罗哲贤, 李英. 登陆热带气旋研究进展. 气象学报 , 2004, 62(5): 541–549. Chen L S, Luo Z X, Li Y. Research advances on tropical cyclone landfall process. Acts Meteorologica Sinica (in Chinese) , 2004, 62(5): 541-549. |

| [11] | 罗哲贤, 陈联寿. 地形对涡旋Rossby波影响的研究. 自然科学进展 , 2003, 13(4): 372–377. Luo Z X, Chen L S. A Study of the Effect of Topography on the Vortex Rossby waves. Progress in Natural Science (in Chinese) , 2003, 13(4): 372-377. |

| [12] | 徐祥德, 张胜军, 陈联寿, 等. 台风涡旋螺旋波及其波列传播动力学特征:诊断分析. 地球物理学报 , 2004, 47(1): 33–41. Xu X D, Zhang S J, Chen L S, et al. Dynamic characteristics of typhoon vortex spiral wave and its translation:a diagnostic analyses. Chinese J.Geophys (in Chinese) , 2004, 47(1): 33-41. |

| [13] | Joan Gomberg, Justin L.Rubinstein, Zhigang Peng, et al. Widespread Triggering of Nonvolcanie Tremor in California. Science , 2008, 319: 173. DOI:10.1126/science.1149164 |

| [14] | 傅容珊, 万柯松, 崇加军, 等. 地震前兆还是其他因素?-与"汶川大地震宽带地震仪短临异常及成因初探"作者商榷. 地球物理学报 , 2009, 52(2): 584–589. Fu R S, Wan K S, Chong J J, et al. Earthquake auspice or other factor? --Discuss with authors of the paper "The short term anomalies detected by broadband seismographs before the May 12 Wenchuan earthquake, Sichuan, China". Chinese J.Geophys (in Chinese) , 2009, 52(2): 584-589. |

| [15] | 易鹏程.震颤信号的起始时间判断与定位.武汉:华中科技大学物理学院[学位论文], 2009 Yi P C.Estimation of tremor start-time and location.Wuhan:School of Physics Huazhong University of Science and Technology[Graduation thesis](in Chinese), 2009 |

| [16] | Liu Chiching, Alan T.Linde, I.Sclwyn Sacks. Slow earthquakes triggered by typhoons. Nature , 2009: 459, 833-836. |

2010, Vol. 53

2010, Vol. 53