近20年来, 井间地震技术在石油勘探开发领域的应用日益广泛.在井间地震勘探中使用层析成像技术得到井间速度场一直是井间地震技术的核心问题之一.现在油田普遍使用三分量地震仪采集地震数据, 井间波场数据包括丰富的横波信息, 使实现高分辨率和多波多分量井间地震层析成像成为可能.然而目前油田勘探中常用的井间地震层析技术大多是低分辨率的纵波层析成像[1~3].

井间高分辨率层析成像要求垂向分辨率能够达到主频波长的1/4 [4], 横向分辨率能够达到主频波长.实现高分辨率层析成像的关键是使用高分辨率的反演算法.目前在过井地震走时层析成像使用的反演方法大多是低分辨率反演方法, 如联合迭代重建法(SIRT) [1, 2], 共轭梯度最小二乘法(CGLS) [3], 最小二乘目标函数反演法[5]等, 这些方法的最佳垂向分辨率约为主频波长的3~4倍.井间弹性波方程波形层析能达到高分辨率层析成像的要求, 但很费时, 而且计算硬件要求高, 故实际应用不多.而声波方程[6, 7]和2.5 -D [4]声波方程波形层析只能计算纵波速度结构, 且不如走时层析成像简便高效.

跨孔地震走时层析成像级联方法[8]是一种高分辨率层析成像方法, 能够满足垂向分辨率达到主频波长的1/4, 横向分辨率达到主频波长的要求, 能够计算纵波和横波速度结构, 而且使用简便、高效, 对计算硬件要求不高, 能满足勘探开发的实用要求, 成为油田寻找利于油气聚集岩性圈闭、对油田储集层描述和动态检测的工具.与常规纵波层析成像相比, 联合纵波和横波成像的优点是可提取更多的物性、构造和岩性参数, 减少地球物理反问题的多解性, 确定储层特性, 实现直接检测油气, 而且在井中横波受温度和压力的影响比纵波的小.随着勘探工作的深入, 大多数圈闭构造已经被找到, 工作方向已经转向寻找有利于油气聚集的岩性圈闭.高分辨率的纵、横波层析成像是寻找岩性圈闭、对油田储集层的描述和动态检测的重要手段, 能够实际用于寻找有利于油气聚集的圈闭构造.

本文将以胜利油田垦71区块的两井资料为例, 使用视速度-偏振井间波场分离法[9~11]分离出纵波和横波波场, 精确读取纵、横波直达波到时, 使用跨孔地震走时层析成像级联方法计算井间高分辨率的纵、横波速度结构, 并以此推算出两井之间介质的泊松比空间分布, 得到一套适用于井间油气勘探的纵、横波走时层析方法.

2 基本原理 2.1 井间视速度-偏振波场分离法基于三分量井间地震波场中纵波和横波的视速度和偏振的极性差异进行纵横波分离[9~11].先用FK变换将混合波场分解为上行波和下行波, 在共炮点道集中, 上行波的视速度和下行波视速度有着相反极性.通过FK变换将时间-空间域地震数据变换到频率-波数域.在频率-波数域中, 第一、三象限反映视速度为正的波, 二、四象限反映视速度为负的情况.据此可把整个波场分为上行波和下行波.

分别对上、下行波作偏振投影处理, 将它们分别投影在纵波分量和横波分量上, 再将上、下行纵波和横波合成纵波分量和横波分量.

在三维空间质点的振动可以直观地用振幅、振动方位角和倾角三要素来描述.Poline极化滤波方法属于协方差矩阵法, 由协方差矩阵来计算偏振参数, 再进行偏振旋转变换.主要优点是由时间域内采集数据加权而构成, 经滤波处理的波场可以恢复而且可作为再次滤波的输入波场.

首先考虑两分量情况下N个样点的时窗(T1, T2), 每一点的垂直分量h和水平分量r在(T1, T2)内的均值为:

|

(1) |

式中∑=

|

(2) |

式中∑=

通过求解协方差矩阵的特征值与特征向量, 可以得到两个特征值λ1、λ2, 其中λ1≥λ2, 由特征值可确定质点运动轨迹的椭球体的长、短轴, 由相应的特征向量可以确定各轴的方向, 最大的特征值λ1对应的特征向量为主特征向量.在两个特征值中, 信号能量集中在了λ1 (即最大的特征值)上, 而噪声能量分布在另外一个特征值上.通过表 1的方式判断λp是λ1还是λ2,

|

|

表 1 纵横波判别 Table 1 Determine P-wave and S-wave |

在考虑椭圆偏振情况下, 在(r, h)平面任意时刻t的振动用

|

(3) |

表示, 则旋转固定角θ后

|

(4) |

当θ角为P波传播方向与r轴夹角时, V′已经转到P波主轴, 即完成波场分离, 即VP为P波振动, VSv为Sv波振动.对一个时窗T内的θ角可由协方差矩阵的特征向量估计θ的大小:

|

(5) |

其中

射线追踪是层析成像技术中的关键步骤, 其计算的精度和速度直接决定着成像的分辨率、可靠程度和可行性.使用Langan等1985年提出的精确和快速射线追踪方法[12, 13].这种方法适合横向不均匀介质, 应用在许多工程问题上取得了很好的效果.

2.3 跨孔地震层析成像的级联方法井间地震走时层析成像是一个非线性问题, 但因为要同时确定未知的射线路径和未知速度结构, 一般都使用线性反演方法求取速度模型.本研究采用的跨孔地震层析成像的级联方法[8]是一种逐次线性化方法, 将非线性问题分解为多个线性化过程.级联方法的核心思想是按照低分辨率向高分辨率逼近, 将具有不同分辨率的算法串连起来, 以达到高分辨率成像的目的.本文使用一级反演方法为低分辨率高稳定性的、修正的BPT反演, 二级反演方法为高分辨率的带阻尼的LSQR的迭代算法[14].

3 井间地震数据处理流程与地面三分量地震勘探可以控制检波器方位相比, 井中检波器推靠的方位不同, 也就是说井中记录的x、y、z三分量并非在径向分量、切向分量和垂向分量上.井间高分辨率纵横波层析成像具体步骤为:

(1) 根据初至纵波的偏振方向估计水平偏振角度, 进行检波器定位, 把基于检波器坐标的三分量数据转换为基于大地坐标的径向分量r、切向分量t、垂向分量h数据.

(2) 对经检波器定位后的数据, 用频率域τ-p变换法分别在共接收点道集和共发射点道集中去除管波.

(3) 使用井间视速度-偏振波场分离法, 将去除管波后的井间波场分离出横波波场[9~11].

(4) 精确读取纵波直达波到时, 使用高分辨率走时层析成像, 得到井间纵波速度结构.

(5) 精确读取横波直达波到时, 提取同台同源纵、横波到时射线(纵、横波射线有相同的震源和接收器), 分别使用高分辨率走时层析成像, 得到井间纵、横波速度结构, 并以此推算出泊松比等与油气勘探有关的参数的空间分布.

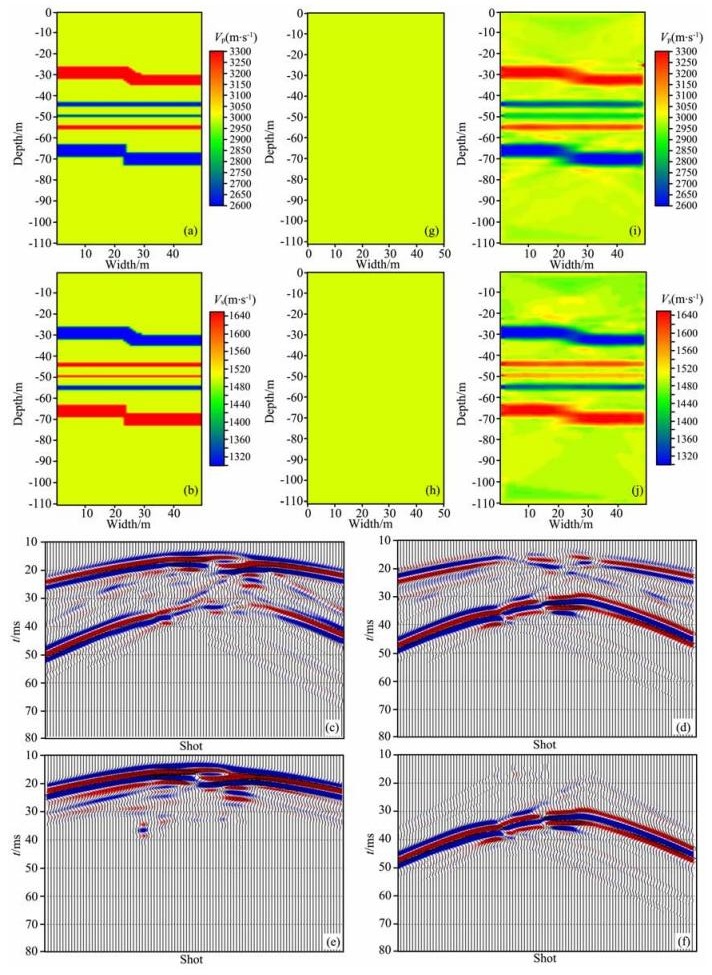

4 数值模型试验为检验和验证用井间视速度-偏振波场分离法和跨孔地震层析成像级联方法研究井间纵、横波速度结构的分辨率、有效性和可靠性, 设计一个较为极端的数值模型并生成合成地震记录来测试(如图 1所示).模型的设计力求与实际地下结构特征相接近, 速度根据胜利油田垦71区的声波测井数据设计.为了全面地验证算法的分辨能力, 模型中包含了高速和低速的倾斜断层、水平薄层、垂直断层等结构特征.模型宽50 m, 深111 m, 采用井间观测方式, 震源井位于模型左边, 共111个激发点, 间距为1 m; 接收器位于模型右边, 共100个, 间距为1 m.纵波模型的背景速度为3000 m/s, 高速体速度为3300 m/s, 低速体为2600 m/s, 横波模型的背景速度、高速体和低速体分别为1500 m/s、1650 m/s和1300 m/s, 为纵波的1/2.为了检验该方法对薄层的分辨能力, 在模型中部的薄层厚度为1 m, 两侧为厚2 m的高、低速薄层.为了检验方法对倾斜、垂直构造变化和断层分辨能力, 模型上下两侧为一个厚6 m高速倾斜断层和一个厚6 m低速垂直断层.采用二维弹性波有限插分模拟生成了井间径向分量和垂向分量的合成记录(图 1c和d), 记录采样间隔为0.1 ms, 采样点数800, 主频200 Hz, 频带宽度5~400 Hz.使用井间视速度-偏振波场分离法[9~11]将井间波场分离为纵波波场(图 1e)和横波波场(图 1f), 读取纵、横直达波到时后分别用跨孔地震层析成像级联方法得到纵、横波速度结构.反演时, 采用1 m×1 m的正方形网格, 纵横波初始模型都使用模型背景速度(图 1g和1h), 最终得到纵、横波反演结构如图 1(i, j).与图 1(a, b)的数值模型相比, 可以看出:(1) 可纵波和横波重建模型的异常体的分布和形态与数值模型几乎相同, 都能够较清晰地分辨2 m的薄层, 1 m的薄层在反演结果中能看到大致轮廓, 但速度值与真实模型差别较大. (2) 较准确地还原了倾斜断层, 垂直断层还原了大体轮廓, 但在垂直断面处速度值没能完全恢复到模型的值.

|

图 1 波场分离和纵横波走时层析数值模型试验结果 (a) 纵波数值模型; (b) 横波数值模型; (c) 径向分量合成记录; (d) 垂向分量合成记录; (e) 分离后的纵波波场; (f) 分离后的横波波场; (g) 纵波反演初始模型; (h) 横波反演初始模型; (i) 纵波重建速度图像; (j) 横波重建速度图像.色标在影像图像右侧. Fig. 1 Crosshole wave separation and P-and S-wave tomography result of the data model Crosshole wave separation and P-and S-wave tomography result of the data model (a) P-wave model; (b) S-wave model; (c) Horizontal component record; (d) Vertical component record; (e) P-wave record after wave separation; (f) S-wave record aterwave separation; (g) Initial model of P-wave inverse; (h) Initia model of S-wave inverse; (i) Tomography |

模拟记录的纵波波长是15 m, 横波波长为17 m, 模型试验显示纵、横波成像的垂向分辨率在1~2m左右, 都达到了波长的1/4, 达到了高分辨率层析的标准.数值模型试验显示本文的井间纵、横波层析方法准确而且分辨率高, 分辨率能够达到震源和接收器间隔宽度, 可以通过控制井间观测系统的密度来提高层析结果的分辨率, 与以前的井间走时层析成像结果[1, 2, 5]相比分辨率和准确性大大提高, 与波形层析试验结果相比[4, 6, 7], 能够达到与声波波形层析相近的分辨率.

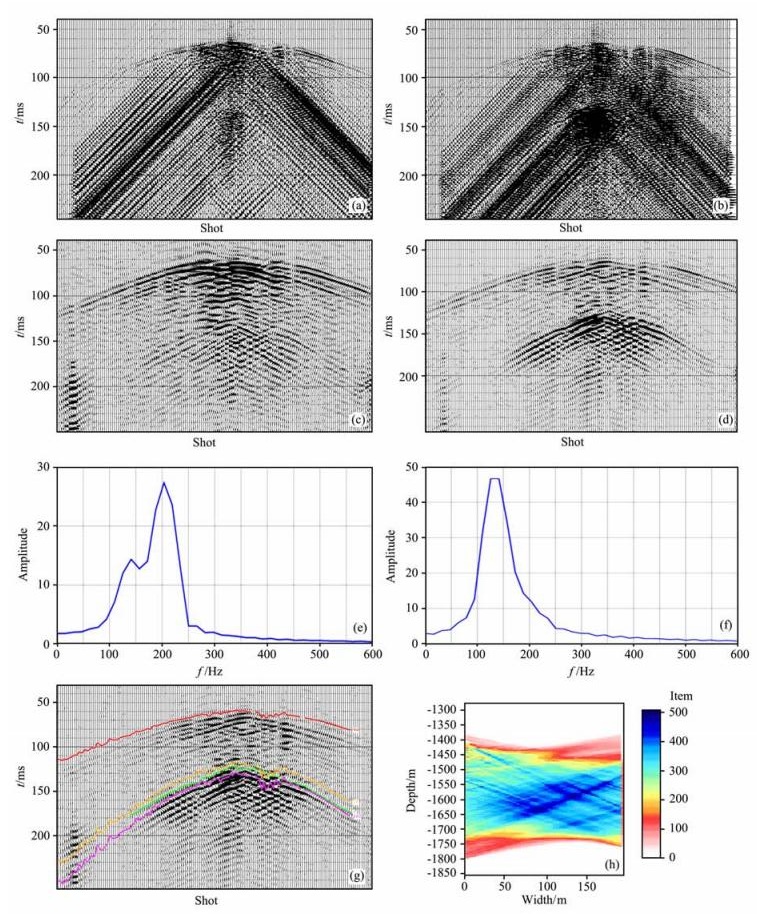

5 胜利油田井间资料纵、横波层析成像 5.1 井间波场分离选择了胜利油田油藏地球物理开发试验区垦西71断块两口井的井间三分量地震数据记录.两井相距193 m.炮点共333个, 间隔3 m, 深度范围从852 m到1848 m; 接收器共300个, 间隔3 m, 深度范围从861 m到1758 m.

先将井间波场进行检波器方位校正, 图 2(a, b)为校正后的深度在1641 m深度共接收点道集的水平分量和垂直分量; 使用频率域-波数域的τ-p变换将径向分量和垂向分量记录去除共检波器道集和共发射器道集管波, 一般认为t分量主要是横波中的SH分量, r和h分量记录到的是横波中的SV分量.本文使用的井间横波直达波为SV波. 图 2(c, d)为去除管波后的水平分量和垂直分量地震记录.

|

图 2 胜利油田井间纵横波波场分离(检波器深度在1641 m处的共接收点道集) (a) 检波器定位后水平分量记录; (b) 检波器定位后垂直分量记录; (c) 去除管波后的水平分量记录; (d) 去除管波后的垂直分量记录; (e) 纵波频谱分析; (f) 横波频谱分析; (g) 分离得到的横波波场(图中红色为纵波初至的到时曲线, 橙色为2倍的纵波到时, 粉红色为2.2倍的纵波到时, 绿色为人工拾取的横波直达波到时); (h) 横波直达波到时拾取质量较好的射线分布.色标表示3 m×3 m网格内的射线条数. Fig. 2 Crosshole P-wave and S-wave separation of Shengli oil field crosshole seismic data (a) Horizontal component record of CSP at 1641 m after receiver orientation; (b) Vertical component record of CSP at 1641 m after receiver orientation; (c) Horizontal component record of CSP at 1641 m after muting tube wave; (d) Vertical component record of CSP at 1641 m after muting tube wave; (e) Spectrum analysis of P-wave; (f) Spectrum analysis of S-wave; (g) Pick S-wave traveltime (S-wave traveltime in green color, P-wave traveltime rn red color, 2 tmes of P-wave travel time rn orange color, 2.2 tmes of P-wave traveltime rn pink color); (h) Ray density of S-wave. The color scale s at the right of figure rndicate the ray hems rna3 m×3 m grid. |

在地震记录中可以看到60~140 ms之间的高频纵波信号, 在120~220 ms之间的能量强、频率较低的横波信号.径向分量横波能量较弱、信噪比较低、但也可大致看出横波初至; 垂向分量横波能量较强、信噪比较高、能看到清晰的横波初至.由于纵、横波在频率域的差别比较明显, 一般横波比纵波频率低, 振幅能量强.首先对记录上的纵波和横波分别进行频谱分析, 图 2e为纵波频谱分析结果, 图 2f为横波频谱分析结果.从频谱分析结果可以看出, 纵波的主频为210 Hz左右, 横波的主频在150 Hz左右, 而且横波的振幅能量远大于纵波振幅能量.使用视速度-偏振波场分离法[9, 10]得到横波波场如图 2g所示.

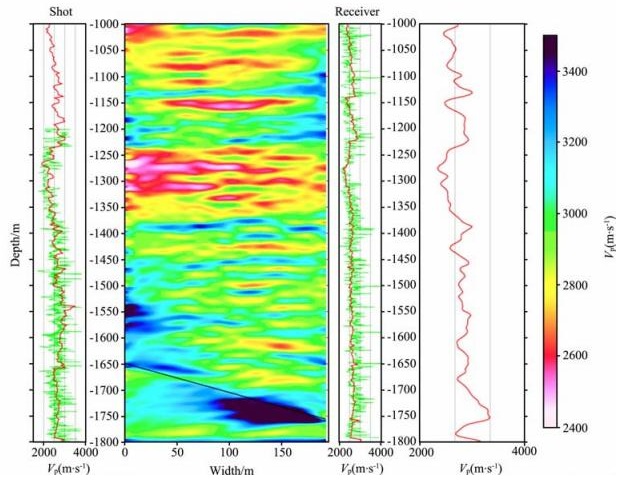

5.2 纵波层析成像读取的纵波初至, 模型空间宽193 m, 深1002 m, 划分为3 m×3 m的网格, 使用跨孔地震层析成像级联方法[8, 13]得到井间纵波速度结构(VP)如图 3. 与发射井和接收井的测井资料声波速度(图 3中绿线)对比, 层析成像得到的纵波速度结构两侧的速度曲线(图 3中红线)与其变化趋势基本一致.纵波速度图像中可以看出清晰的分层结构.1250~1350 m深度的低速区; 1400~1700 m深度的高/低速相间区; 其中1230 m、1400 m、1550 m、1640 m等深度的高速区都能很好地与测井资料声波速度相对应.

|

图 3 胜利油田纵波层析成像结果 纵坐标为井深, 单位为m, 横坐标为井的跨度Width, 单位为m; 色标中红色为低速, 蓝色为高速, 单位为m/s; 图左右两侧的绿色曲线分别为发射井和接收井的测井资料声波速度, 红色曲线为层析成像得到的速度结构中两侧的速度曲线, 最右侧的红色曲线为纵波速度结构的一维速度 Fig. 3 The result of P-wave crosshole tomography of Shengli oil field crosshole seismic data Vertical axis is depth of well, unit is meter, horizontal axis is the cross width of two wells, unit is meter; color scale is at the right of figure, red represent the lowest velocity, blue represent highest velocity. The velocities of sonic logging rn the boreholes (green lines) compared with traveltime tomography (red lines) correspond to two boreholes respectively. |

从层析成像结果中可以看出: (1) 层析成像得到的纵波速度模型的两侧速度与声波测井速度变化趋势基本吻合, 而且分辨率也很高. (2) 得到的速度结构空间变化分层结构清晰, 交互的高低速薄层很好地反映了垦71区泥砂薄互层的地质结构.因为泥岩的纵波波速低于砂岩纵波波速, 可以清晰划分井间介质的岩性.

本文结果与处理过相同井间资料的研究[1, 2, 4]相比, 比以往的走时层析分辨率大大的提高; 与2.5-D声波波形处理结果[4]相比, 高低速分布大体相同, 都能看到1130 m、1150 m、1250~1330 m和1430 m深度的低速层, 1040 m和1750 m的高速层.但本文的层析成像方法能更清晰分辨高低速互层, 特别是分辨高速薄层的能力更强.

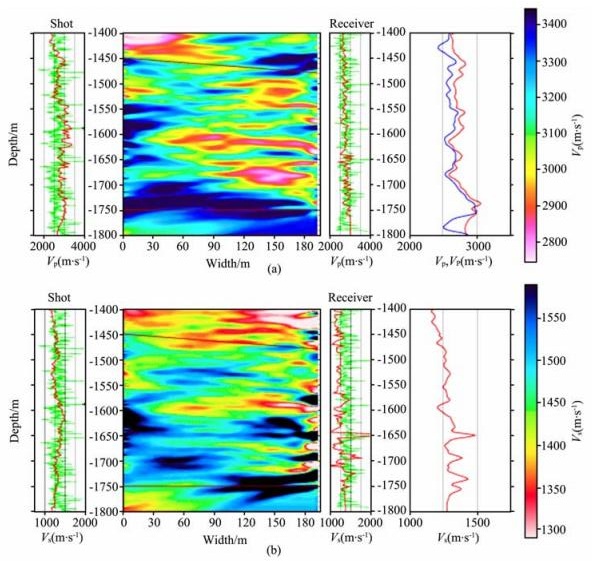

5.3 同台同源纵横波层析成像读取纵横波分离得到的横波直达波到时, 使用跨孔地震层析成像级联方法可以得到井间横波速度结构, 联合纵波速度结果, 计算出井间介质的其他与油气勘探有关参数的空间分布, 但是这种研究的纵波和横波资料必须是同台同源的, 反演中使用相同的模型参数化方式和相同的反演参数[15].使用同台同源的纵横波到时资料, 相同的模型参数化方式和反演参数, 得到纵波和横波速度结构(Vp和Vs).

因为介质中纵横波速度比一般在一定范围内, 纵、横波的直达波走时曲线之间有一定的比例关系.因为横波比纵波速度慢, 所以一般横波的走时曲线比纵波的角度陡.使用纵波初至到时的走时曲线作为指导, 可以准确地读取横波直达波到时. 图 2g中为横波直达波到时读取示意图.从图中可以看出横波的走时曲线比纵波走时曲线的角度陡, 而且横波到时是纵波到时的2倍到2.2倍之间. 图 2h为横波到时拾取质量较高的射线密度分布, 显示信号较强的横波直达波主要集中在井间1400~1750 m深度的泥沙互层之间.

根据横波射线覆盖分布, 设定同台同源的纵、横波层析反演模型的尺寸为193 m×550 m, 模型空间在1300~1850 m.速度单元为6 m×6 m.根据声波测井资料, 初始模型使用一维连续模型, 给定模型空间的上界纵波速度2730 m/s、横波速度1300 m/s, 下界纵波速度3343 m/s、横波速度1592 m/s.经过6次迭代, 得到Vp和Vs如图 4(a, b)所示.

|

图 4 胜利油田同台同源纵横波速度结构 左右两侧分别为发射和接收井; 纵坐标为井深, 横坐标为井的跨度; 红色为低速, 蓝色为高速; 图 4a的Vp, 图 4b的为Vs, 其色标在图右侧.图 4a和b左右两侧的绿色曲线均为发射井和接收井的测井资料声波速度, 红色曲线为层析成像得到的波速结构中两侧的速度曲线.图右侧的速度曲线, 红色为Vp和Vs每层的平均速度, 图 4a蓝色为VP的平均速度(见图 3中右侧红色曲线). Fig. 4 P-and S-wave velocity with same source-receiver pairs of Shengli oil field crosshole seismic data Vertical axis is depth of well, unit is meter, horizontal axis is the crosswidthof two wells, unit is meter; color scale is at the right of figure, red represent the lowest velocity, blue represent highest velocity. Fig 4a Vp is image, and the 4b is Vs image. The lett side of image s shot well, another side is receiver well. The velocities from sonic logging rn the boreholes (green lines) and the tomography velocities correspond to two boreholes respectively (red lines) are plotted at the both side of images. The velocity curve line (red lines) located at the right of image is the average velocity variant with depth of the crosshole tomography result. The blue one is the Vp average velocity (similarly with Fig 3). |

因为井间走时层析的分辨率与射线扇形覆盖紧密相关, 对于同台同源的纵横波速度结构, Vp和Vs应该有大致相同的分辨率. 图 4a中Vp和VP层平均速度基本一致, 只是Vp的层平均速度比VP略高; 对比Vp和VP的速度结构图像, 高低速的分布大致相同, 但VP的分辨率更高, 能够分辨3 m左右的薄层. VP中1500~1550 m深度的高低速互层的区域, 在Vp为大面积的低速, 不能非常清晰地分辨高低速互层. Vp的分辨率大致是VP的一半.

图 4a和图 4b最右侧红线是Vp和Vs的横向平均速度值随深度的变化.它们都随深度增加而增加, 这与测井得到的密度值变化相同.因为地球介质随深度增加更加致密.但Vp和Vs的一维速度变化并不完全一致.在Vp和Vs的速度结构图中, 有些区域速度变化是一致的.可以看到Vp和Vs在1650m深度处都有一个高速层; 1450~1750 m深度范围内高速大多分布在靠近震源井的一侧.在1450~1490 m之间和1670~1730 m之间的Vp和Vs速度变化分布大致相同, 只是速度变化的程度不同.但有些区域Vp和Vs的速度图像有明显区别, 在1650 m深度处的高速层上下Vp变化很大, 高速层很薄, 上下都是明显的低速层.而Vs在1650 m深度处的高速层的上下层速度变化不大.特别是在1630~1645m深度Vs为低速, Vs为高速.

因为同台同源的Vp和Vs使用的射线覆盖基本相同, 所以不存在因为射线分布不同造成的差异.纵波和横波速度对地下介质的温度、压力和岩性、流体饱和程度等情况的敏感程度不同, 根据岩石特性力学理论, 岩石孔隙中流体性质的改变引起含流体岩石体积模量的变化, 而剪切模量代表岩石的刚性(骨架)特征, 不受孔隙流体的影响.纵波速度对地层中含流体更敏感, 横波速度只与岩石骨架有关.所以单单分析纵、横波速度结构很难确定井间介质岩性和油藏特性[16].

5.4 泊松比空间分布

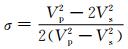

泊松比是一个很重要的岩石物性参数, 根据其表达式为

|

图 5 泊松比空间分布与发射井和接收井的测井曲线参数对比 速度结构左侧为发射井, 右侧为接收井.图中所有的测井参数都进行了中值滤波.图中纵轴为深度, 从左至右分别为震源井到接收井的不同测井参数, 测井参数种类表示在横坐标上, 其中ac为声波时差, 颜色为大红; rt为深探测电阻率, 颜色为深蓝; sp自然电位, 颜色为紫红; gr为自然伽马, 颜色为青色.纵波速度结构中上下两端红线内区域为地震射线分布不均匀的区域. Fig. 5 Poisson's ratio distribute comparing with log parameters Left side is shot well, right side is receiver well. The well log parameter include: ac -acoustic travel time in red color; rt -resistivity in blue color; sp -natural potential rn purplish red; gr -gamma ray neutron rn cyan. The regions blocked by red line at top and bottom of image are the poor resolution region for poor ray distribution. |

对比泊松比间分布图和测井曲线.在图 5中, 泊松比在1560 m、1600 m、1720 m左右的深度值高.这些深度对应的测井参数:自然电位(sp)为基值, 声波走时差(ac)增大, 电阻率(rt)减小, 自然伽马(gr)较高, 这些测井参数指向对应的泥岩层[15].泊松比在1500 m、1540 m、1610~1640 m、1670~1700 m左右的深度值低.这些深度对应的测井参数:自然电位(sp)为低异常, 声波走时差(ac)减小, 电阻率(rt)增大, 自然伽马(gr)较低, 这些测井参数指出对应的是砂岩层[17].

在1490~1500 m深度处, 测井参数指示为砂岩层, 而且声波走时差和电阻率明显显示该深度含流体, 但泊松比指示这一深度只是在两井附近有含流体的砂岩, 但砂岩层并不连通.1630 m的测井参数显示该层为泥岩层, 但泊松比空间分布显示, 只是两侧的发射井和接收井泊松比值高, 而层内部的泊松比很低, 在砂岩泊松比范围内.同样还有1670~1680 m深度处也是井两侧的泊松比高, 而井内部的泊松比低.可以看出这些深度的泥岩层并不是横向连通的, 也证明了利用高分辨率的层析结果和测井资料结果对比分析可以更准确地诠释井间岩性和地质异常体的分布情况.

5.5 综合解释通过分析测井参数和同台同源的纵横波速度结构以及由此推算出的泊松比空间分布, 可以对井间介质的岩性和储层进行综合解释.

不同的岩石具有不同的泊松比和地震波速, 而岩石的固结程度、孔隙度以及孔隙中的填充物质都会影响岩石的泊松比值和波速.根据岩性统计, 一般泥岩的泊松比高而波速低; 砂岩的波速高而泊松比低; 如果砂岩内含油, 泊松比和波速都会降低.泊松比往往随着孔隙度的减小和沉积岩的固结程度提高而减小.岩样测试结果表明, 泥岩的泊松比在0.35~0.4左右, 含油砂岩泊松比在0.195~0.23之间, 含水砂岩泊松在0.23~0.29之间[18].

1530 m和1540 m深度, Vs速度较高, 泊松比较低, 在0.2~0.33之间, 在砂岩泊松比范围内.其中有些区域的泊松比小于等于0.23, 在含油砂岩泊松比范围内.测井参数对应是砂岩层; 1590~1600 m深度处, Vs速度较低, 泊松比较高, 值约为0.37~0.4, 是泥岩的泊松比, 测井参数对应泥岩层.而Vp速度较高, 并且测井参数中的声波速度也较高.可以看出横波速度和泊松比分布比纵波速度更能反映井间岩性分层的情况; 1610~1640 m深度之间, Vs速度较高, 泊松比较低, 值在0.2~0.33之, 在砂岩的泊松比范围内.其中近接收井的区域, 泊松比小于等于0.23, 是含油砂岩的泊松比.测井参数对应是砂岩层, 而Vp速度较低, 并且测井参数中的声波速度也较低.

1650 m深度靠近接收井有一个薄层, 厚度在10 m以内. Vp和Vs都显示高速, 而泊松比速度也较高, 比砂砾岩的泊松比还高. Vp和泊松比在此薄层上下变化都很大, 而Vs图像显示在此薄层上下横波速度变化不大.该深度对应的测井参数:在接收井附近自然电位和自然伽马都突然增加, 而在发射井的测井参数没有这种趋势, 声波测井曲线显示为高速.

1660~1700 m深度区间内, Vp速度很低, Vs速度较高, 泊松比较低, 在0.2~0.33, 在砂岩泊松比范围内.其中接收井的附近区域, 泊松比小于等于0.23, 在含油砂岩泊松比范围内.测井参数显示在1670 m和1690 m两个深度对应是砂岩层, 并且测井参数中的声波速度也较低.

总结1600~1700m之间的速度和泊松比分布图像和测井参数, 可以推断在1650m深度的薄层是一个阻挡层, 一个泥岩砂岩夹层, 并向接收井方向增厚, 泥岩增多.

综上所述, 可以看到同台同源的纵、横波层析成像, 射线分布近似, 使用相同的模型分布和反演参数, 得到的纵横波速度结构分辨率大致相同.纵波速度结构的两侧速度与声波测井曲线基本一致; 但纵、横波速度结构有明显区别.横波速度的分层结构更清晰, 与测井曲线给出的泥砂岩分层信息更吻合.说明横波速度比纵波波速更能反映地下介质的情况.但单从纵、横波速度结构难以推断井间泥砂岩互层的情况.而泊松比分布给出了分辨率更高的泥砂薄层的分层结构, 与测井曲线给出的泥砂岩分层信息基本一致.并能够定量地分析砂岩中含油情况的信息.某些深度的接收和发射井测井参数显示的岩性一致而被认为是同一套沉积地层, 但从速度图像和泊松比分布图可以看出这些层没有连通.所以层析图像和泊松比分布的研究突破了测井的空间限制.

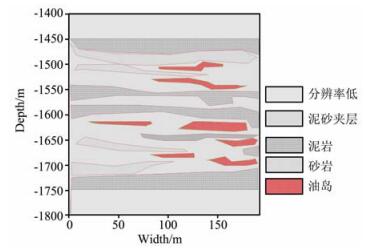

图 6为综合分析测井参数和同台同源的纵横波速度结构以及泊松比空间分布得到的1400~1800 m深度之间的泥砂岩互层示意图.在1400~1800 m之间的井间, 可以清晰地看到介质泥砂互层的结构.其中泥岩的区域在1400~1470 m、1560 m、1600 m、1730~1800 m之间.它们对应的泊松比大约为0.4, Vs为低速, 测井参数指向对应的泥岩层; 其他区域的泊松比低于泥岩, 大部分区域为砂岩层, 对应的泊松比在0.2~0.33之间.部分泊松比较高而Vs较低的薄层, 应该为泥岩砂岩的夹层; 在砂岩层中有些泊松比低于0.23(含油砂岩的泊松比), Vs为高速的区域, 可能是油岛的区域, 建议射孔来增加采收率.

|

图 6 1400~1800 m深度之间的地质模型示意图 (其中图示在图右侧) Fig. 6 The schematic representation of structures andreservoirs between 1400~1800 m (the legend at the right side) |

用视速度-偏振井间波场分离法分离出纵波和横波波场, 读取纵、横波直达波到时, 使用跨孔地震走时层析成像级联方法计算井间高分辨率的纵、横波速度结构, 并以此推算出两井之间介质的泊松比空间分布, 得到一套适用于井间油气勘探的纵、横波走时层析方法.根据研究得到以下认识:

(1) 数值模型试验和胜利油田井间层析结果表明跨孔地震走时层析成像级联方法是一种高分辨率的层析成像方法(垂直分辨率达到主频波长的1/4), 并能准确分辨薄层、倾斜断层和垂直断层.本方法分辨率远高于一般的井间走时层析方法, 能达到井间声波波形层析成像的分辨率.

(2) 本方法的分辨率受地震射线密度的影响较大, 一般垂向分辨率是震源或接收器的间隔宽度.因此井间地震勘探可以根据勘探目的和仪器频带设计采集系统来确保层析分辨率.

(3) 采用井间同台同源纵波和横波层析成像, 并推算井间介质的泊松比空间分布对于井间的油气开发非常有用, 但是这种研究的纵波和横波资料应是同台同源的, 并在反演中使用相同的模型参数化方式和相同的反演参数.这样才能保证纵横波速度结果有近似的分辨率, 比较和推算才更有意义.

(4) 同台同源的纵、横波层析结果有明显区别, 但泊松比空间分布的分层结构更清晰, 与测井曲线给出的泥砂岩分层信息更吻合.说明泊松比结果比单独的纵波或横波成像结果更能反映井间的岩性分层和地层中含流体的状况.结合测井资料, 综合比较纵、横波速度结构和泊松比分布, 可以更准确更精细地分析井间岩层特性和油藏情况的变化特点.

目前中国油田井间地震勘探所使用的震源基本都是纵波震源.因此可读取的横波到时量比纵波少的多, 且信噪比低, 使得井间横波成像分辨率较低.因此油田开展横波勘探, 发展波场分离技术, 使用井间高分辨率纵横波成像, 可以为油田提供更准确更精细的储层信息.

| [1] | 陈国金, 高志凌, 吴永栓. 井间地震层析成像中自动生成初始速度模型的方法研究. 石油物探 , 2005, 44(4): 339–342. Chen G J, Gao Z L, Wu Y S. The method of automatically building the initial velocity model used in the seismic tomography. Geophysical Prospecting for Petroleum (in Chinese) , 2005, 44(4): 339-342. |

| [2] | 陈国金, 曹辉, 吴永栓, 等. 速度差对井间走时层析成像质量的影响及其改进方法. 地球物理学报 , 2006, 49(3): 915–922. Chen G J, Cao H, Wu Y S, et al. Effects of velocity contrast on the quality of crosswell travetime tomography and an improved method. Chinese J.Geophys. (in Chinese) , 2006, 49(3): 915-922. |

| [3] | 孔庆丰, 王延光, 左建军, 等. 垦71区块井间地震资料处理研究与应用. 物探与化探 , 2008, 32(2): 175–179. Kong Q F, Wang Y G, Zuo J J, et al. The study and application of cross-well seismic data processing in Ken71 block. Geophysical & Geochemical Exploration (in Chinese) , 2008, 32(2): 175-179. |

| [4] | 曹辉, 陈国金, 郭建, 等. 频率域2. 5-D井间波形层析成像及其实际应用.地球物理学报 , 2008, 51(3): 915–92. Cao H, Chen G J, Guo J, et al. The 2.5-D cross-well waveform tomography in the frequent domain and its practical application. Chinese J.Geophys (in Chinese) , 2008, 51(3): 915-92. |

| [5] | Rao Y, Wang Y. Crosshole seismic tomography:working solutions to issues in real data travel time inversion. Journal of Geophysics and Engineering , 2005, 2: 139-146. DOI:10.1088/1742-2132/2/2/008 |

| [6] | Wang Y, Rao Y. Crosshole seismic waveform tomography, I:strategy for real data application. Geophys. J. Int. , 2006, 166: 1237-1248. DOI:10.1111/gji.2006.166.issue-3 |

| [7] | Rao Y, Wang Y, Morgan J V. Crosshole seismic waveform tomography Ⅱ:resolution analysis. Geophysical Journal International , 2006, 166: 1237-1248. DOI:10.1111/gji.2006.166.issue-3 |

| [8] | 杜剑渊, 杨文采. 跨孔地震层析成像的级联方法. 地球物理学报 , 1991, 34(6): 771–780. Du J Y, Yang W C. Cascade approach for cross-hole seismic tomography. Acta Geophysica Sinica (in Chinese) , 1991, 34(6): 771-780. |

| [9] | Liu J P, Qing Y, Yin H, et al. The research of crosswell wavefield simulution in different shooting condition. Near-Surface Geophysics and Human Activity, Science Press & Science Press USA Inc., 2008. 101~105 |

| [10] | 杨文采.井间多波地震层析成像与波场反演.北京:中国地质科学院地质研究所成果报告, 2010 Yang W C. Crosshole seismic multiwave tomography and waveform inversion. Beijing, Geological Institute, Beijing:Chinese Academy of Geosciences Research Report (in Chinese), 2010 |

| [11] | Chen Y, Zhang Z J, Tian X B. Complex polarization analysis based on windowed Hilbert transform and its application. Chinese J.Geophys. , 2005, 48(4): 889-895. |

| [12] | Langan R T, Lerche I, Cutler R T. Tracing of rays through heterogeneous media:An accurate and efficient procedure. Geophysics , 1985, 50: 1456-1465. DOI:10.1190/1.1442013 |

| [13] | Yang W C. Geophysics Inversion and Tomography. Beijing: Geological Pubishing House, 1989 . |

| [14] | 杨文采, 杜剑渊. 地震成像新算法及其在工程检测上的应用. 地球物理学报 , 1994, 37(2): 239–244. Yang W C, Du J Y. A new algorithm of seismic tomography with application to engineering detections. Acta Geophysica Sinica (in Chinese) , 1994, 37(2): 239-244. |

| [15] | 瞿辰, 周蕙兰, 赵大鹏. 使用纵波和横波走时层析成像研究菲律宾海板块西边缘带和南海地区的深部结构. 地球物理学报 , 2007, 50(6): 1757–1768. Qu C, Zhou H L, Zhao D P. Deep structure beneath the west margin of Philippine Sea plate and South China Sea from P and S wave trave time tomography. Chinese J.Geophys. (in Chinese) , 2007, 50(6): 1757-1768. |

| [16] | Tiziana A, Richard D Rechtiena, Steven J Cardimonaa, Ronaldo Luna. Crosshole seismic tomography and borehole logging for engineering site characterization in Sikeston, MO, USA. Tectonophysics , 2003, 368: 119-137. DOI:10.1016/S0040-1951(03)00154-9 |

| [17] | 李舟波, 潘保芝, 范晓敏, 等. 地球物理测井数据处理与综合解释. 北京: 地质出版社, 2008 . Li Z B, Pan B Z, Fan X M, et al. Processing and Comprehensive Interpretation of Geophysical Well-Logging Data (in Chinese). Beijing: Geological Pubishing House, 2008 . |

| [18] | 王炳章.地震岩石物理学及其应用研究.成都:成都理工大学, 2008 Wang B Z. Seismic Rock Physics and Its Applied Research (in Chinese). Chengdu:Chengdu University of Technology, 2008 |

2010, Vol. 53

2010, Vol. 53