2. 中国地震局地震预测研究所兰州创新基地, 兰州 730000

2. Lanzhou Base of Institute of Earthquake Prediction CEA, Lanzhou 730000, China

近十多年来,随着卫星遥感技术的迅速发展,国内外不少地震学者作了大量的地震红外异常机理[1~4]、岩石实验[5~9]、红外遥感技术的应用方法及典型震例对比分析研究[10~16],取得了许多有意义的研究结果.典型震例卫星遥感资料分析结果表明震前确实存在不同程度的“热震兆”现象[17~19].越来越多的研究结果也显示,红外辐射异常与地震活动之间存在一定的联系[20~22],很多大震之前都发现了短临的热辐射场异常.但迄今为止,还没有总结出可靠且容易识别的异常指标来,其主要原因是地表热红外辐射的影响因素复杂多变,各类场源引起的热变化信息很难被分离,而且地形地貌、地物类型和气象等非构造活动因素对地表热红外辐射的影响幅度可能比构造现今运动或地震活动引起的异常还要大.地震热信息是混杂在诸多信息之中,甚至是强干扰下的弱信号,这种淹没在强干扰下的弱信息很难通过简单比较或设置阈值的方法分离出来.而现有的热红外辐射地震异常信息提取方法主要突出在空间上的对比和分析,对于这种强干扰弱信号的提取存在较大的困难.

张元生等[23]应用不同于以前的卫星资料处理方法,选用静止卫星热红外遥感资料,对汶川等地震研究结果表明,地震发生前存在明显的热异常特征周期和特征幅值,那么,我们想知道这些地震是否也存在长波辐射信息异常?基于此目的,本文以静止卫星长波辐射资料为数据源,针对其资料的变化特征,提出了一种地震热异常信息提取的方法,简称为“功率谱相对变化法”.并应用该方法对汶川地震以及有资料覆盖的中国大陆其余5次6.5级以上地震进行了分析研究.

2 长波辐射(OLR)数据长波辐射(Outgoing Long-wave Radiation,以下简称OLR)通量密度是地球向外空辐射出去的所有波长的电磁波能量密度,也称热辐射能量密度,由于它的波长主要集中在4~∞微米,其大小主要由发射下垫面的温度所决定,因此,实时OLR基本上反映了观测地区的地表温度变化状况.FY2-C卫星于2004年10月19日发射,定点于东经105°,星下点分辨率为5km.国家卫星气象中心于2005年6月开始正式运行FY2-C的OLR产品处理软件,其生成的一日8个时次的实时OLR产品,以及日、候、旬、月平均OLR产品已被存档.卫星观测时刻的实时OLR产品主要通过提取FY2-C红外通道1、红外通道2、水汽通道的灰度图像数据经由一系列回归公式计算得出[24],地理范围包括50°N~50°S、55°E~155°E,数据分辨率为0.1°×0.1°,精度也高于极轨气象卫星.并且OLR产品具有时间的一致性(使用数据为每天午夜的观测数据)和地点的可比性(对同一地点,卫星的高度角和辐射传播路径基本相同).

我们使用的有效数据的起止时间为2006年1月1日到2009年12月31日,其中2009年11月25日到12月31日为FY2-E卫星数据(FY2-E为FY2-C替代星).为减少太阳辐射的影响,每天选取午夜的3个时次观测数据,分别为世界时(GMT)15:00、18:00、21:00.由于数据量大,我们只选择了地理范围为5°N~50°S、55°E~150°E内的数据进行了处理.

3 功率谱相对变化法 3.1 小波变换我们选择的有效数据的起止时间为2006年1月1日至2009年12月31日,每天选择午夜的3个时次实时观测数据(数据产品时间间隔为3h),即北京时间23:00、02:00、05:00数据(GMT15、18、21时),利用这三个时次的3幅观测数据用补窗法获得当天的1幅数据,构成日值,可去除部分云层影响.连续的长波辐射数据信息中应包括地球基本温度场(直流部分)、年变和日变温度场、云雨和寒热气流、地形等因素引起的温度变化以及其他因素(包括地震)引起的长波辐射变化信息.本文采用Daubechies(dbN)小波系中的db8小波基对OLR信息进行了小波变换处理.应用小波变换可以去除地球基本温度场和地形(直流部分)及年变温度场等长周期引起的长波辐射,即舍去了小波7阶的低通部分.用小波2阶的低通部分减去小波7阶的低通部分,即保留了中间频带部分信息,舍去了高频和低频信息,此步骤相当于一个带通滤波.由于雨云和寒热气流引起的温度变化时间较短,一般为几小时至数天,这种信息经小波变换可基本去除,即舍去小波2阶的高通部分.具体小波变换过程详见《汶川地震卫星热红外亮温变化》中热红外资料的处理过程[23].对每个像元而言,经小波变换处理后的数据在时间域里是正负相间的长波辐射相对变化波形数据(单位为W/m2),它的时间周期范围包含着强震信息的短临异常周期范围.

3.2 功率谱估计与相对处理信号的频谱分析是研究信号特性的重要手段之一,对于确定性信号,可以用傅里叶变换来考察其频谱性质.功率谱反映了随机信号各频率成份功率能量的分布情况,可以揭示信号中隐含的周期性及靠得很近的谱峰等有用信息.对这样海量的长波辐射相对变化波形数据,我们采用了波形数据处理常用的数学方法,即功率谱估计.应用功率谱估计可以获得优势频率和幅值,目的在于研究地震前后长波辐射变化的功率谱与其他时段的功率谱有何异同.考虑短临地震异常出现的时间一般在10~90天内,以n(n=64,128;本文中n=64)天为窗长,m(m=1,2,3,4,5;本文中m=1)天为滑动窗长作傅里叶变换,计算其功率谱,对每个像元的时程数据滑动一次可获得一组功率谱,时间约定为窗内数据的起始时间,这样就获得了时频空间数据.

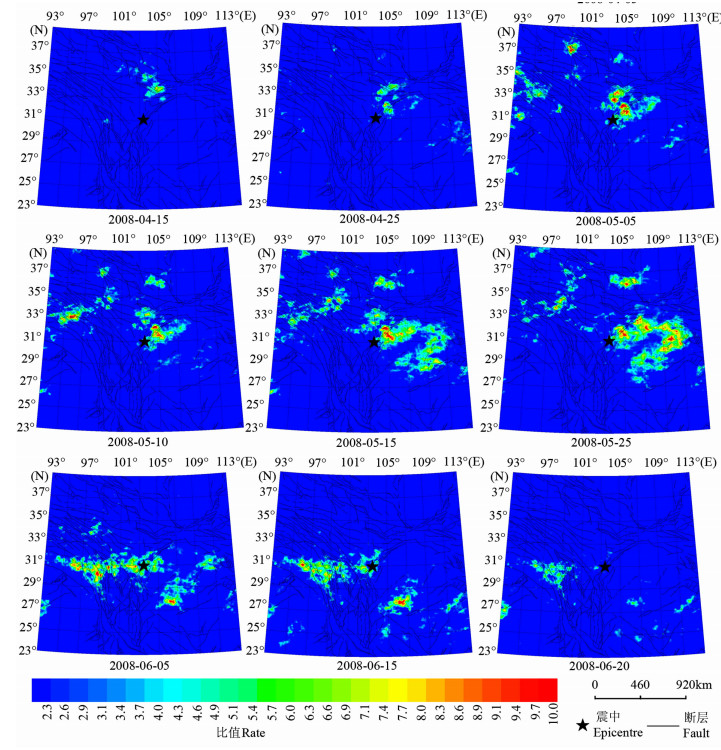

为了更好地反映地震前后长波辐射变化的功率谱与其他时段的功率谱有何不同,我们对每一像元的所有频率的功率谱作相对幅值处理,生成功率谱时-频相对变化空间数据.功率谱时-频相对变化值(Rijk)计算过程如式(1)和式(2):

|

(1) |

|

(2) |

其中n为像元总个数,m是频率点个数,l为时间序列数据总个数,Wijk为第i像元第j天第k频率的功率谱幅值.Aik为第i像元第k频率在统计时间长度l内的平均功率谱幅值,利用(2)式计算得到第i像元点第j天第k频率的功率谱相对变化幅值.本文使用的数学计算方法成熟,计算过程简单,并利用通过计算获得的时-频空间数据进行全时空和全频段扫描,寻找幅值变化较大的对应频率(即特征周期)、时间和区域位置参数,再根据特征周期和时间参数作平面图和时序曲线图,易于提取有用信息和进行震例分析.

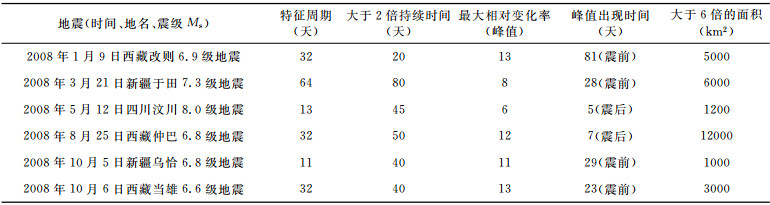

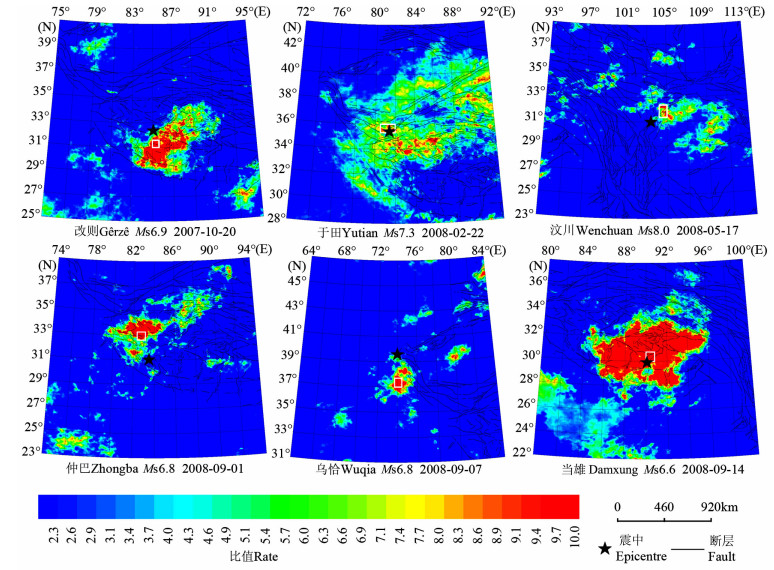

4 震例分析结果和讨论 4.1 地震前后长波辐射变化特征2008年5月12日汶川Ms8.0级地震发生在NE走向的四川龙门山逆冲推覆构造带上.该构造带是青藏高原内部巴颜喀啦地块和中国东部华南地块的边界构造带,经历了长期的地质演化历史,具有十分复杂的结构和构造.晚新生代的构造变形主要集中在灌县-江油断裂(前山断裂)、映秀-北川断裂(中央断裂)和汶川-茂县(后山断裂)及其相关褶皱之上,这次8级强震发生在映秀-北川断裂之上,是龙门山逆冲推覆体向东南方向推挤并伴随顺时针剪切共同作用的结果.这次地震断层破裂长度近300km.地震前后长波辐射功率谱信息异常主要分布于破裂带及其附近(图 1,图 2),在断裂带的中北段更加明显,特征周期约为13天,震前特征功率谱幅值达到近3年来的相对最大值,约为平均值的6倍(图 3),最大幅值出现在地震发生后的第5天(即5月17日),地震前后特征功率谱幅值大于2倍的持续时间近45天(图 3).图 1显示了汶川地震前后一个多月的长波辐射特征功率谱时空变化特征.从图像中可以看到,从4月中旬开始,震中区东北部地区开始出现功率谱信息增强现象,在汶川地震前8天(即5月4日)功率谱信息增强现象达到相对峰值,相对变化率达到6倍多(图 3),震后5天(即5月17日)功率谱信息增强现象达到峰值(图 2),相对变化率达到近8倍(图 3),随后震中区东北部地区功率谱信息逐渐开始出现减弱,并转移到震中区西部地区,到6月中旬震中区及其附近功率谱信息异常现象基本消失.

|

图 1 2008年5月12日汶川8.0级特大地震前后长波辐射功率谱异常时段及其演化 Fig. 1 Abnormal periods and the evolution of power spectrum of OLR for the 2008 Ms8.0 Wenchuan earthquake |

|

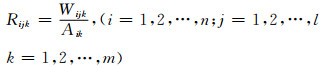

图 2 6次中国大陆Ms≥6.5地震长波辐射功率谱达极值时的空间分布 Fig. 2 Spatial distribution of the max power spectrums of OLR for six Ms≥6.5 earthquakes in Mainland China |

|

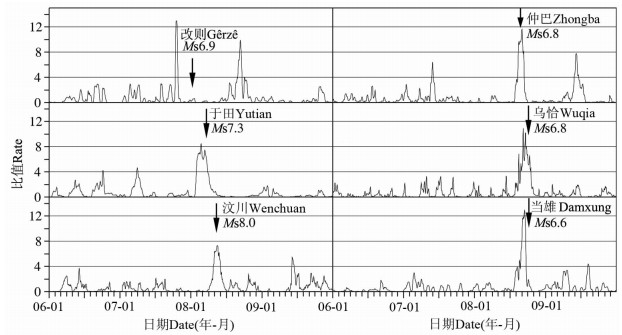

图 3 平均谱值随时间的变化关系(区域范围为图 2中白色方框) Fig. 3 Time history plot of mean value of power spectrum (the region shown here is the white framed areas in Fig.2) |

2008年1月9日在西藏改则发生了Ms6.9级地震.地震前81天(即2007年10月20日)长波辐射功率谱信息增强现象达到峰值(图 2),约为平均值的13倍(图 3),主要位于震中区的东南部,面积约为5000km2,特征周期约为32天,地震前特征功率谱幅值大于2倍的持续时间近20天(图 3).

2008年3月21日于田Ms7.3级地震发生于NEE走向的阿尔金南缘断裂与NW走向的康西瓦断裂交汇部位的次级断裂上,该断裂位于青藏地块与塔里木地块的结合部位.于田地震前28天(即2008年2月22日)长波辐射功率谱信息增强现象达到峰值(图 2),约为平均值的8倍(图 3),主要位于震中区的东南部,面积约为6000km2,特征周期约为64天,地震前后特征功率谱幅值大于2倍的持续时间近80天(图 3).

2008年8月25日在西藏仲巴发生了Ms6.8级地震.地震后7天(即2008年9月1日)长波辐射功率谱信息增强现象达到峰值(图 2),约为平均值的12倍(图 3),主要位于震中区附近及其北部大部分地区,面积约为12000km2,特征周期约为32天,地震前后特征功率谱幅值大于2倍的持续时间近50天(图 3).

2008年10月5日乌恰Ms6.8级地震的发震构造为NEE-NWW走向的卡兹克阿尔特断裂.乌恰地震前29天(即2008年9月7日)长波辐射功率谱信息增强现象达到峰值(图 2),约为平均值的11倍(图 3),主要位于震中区的南部,面积约为1000km2,特征周期约为11天,地震前后特征功率谱幅值大于2倍的持续时间近40天(图 3).

2008年10月6日在西藏当雄发生了Ms6.6级地震.地震前23天(即2008年9月14日)长波辐射功率谱信息增强现象达到峰值(图 2),约为平均值的13倍(图 3),主要位于震中区的西北部,面积约为3000km2,特征周期约为32天,地震前后特征功率谱幅值大于2倍的持续时间近40天(图 3).

在以上6个震例分析中,地震前后的长波辐射功率谱信息变化特征如表 1所示.大部分地震前一个月内存在不同程度的功率谱信息增强现象,并且这种增强现象能持续到震后一段时间.震前特征幅值变化存在共性,大部分地震临震前特征功率谱幅值达到近几年来的相对最大值或极值,且变化幅度均在6倍以上,功率谱幅值相对变化率大于2的持续时间介于20~80天,大部分位于40~50天,功率谱幅值相对变化率极值大部分在地震发生前后1个月内出现,功率谱幅值最大值时大于6倍的范围面积均在数千到上万平方公里.特征周期存在差异,时间介于11~64天,大部分为32天,即1个月左右.地震多发生在功率谱增强范围区的边缘或内部.但从这些震例分析中,震级大小与功率谱变化幅值、功率谱增强范围大小无明显的对应关系,可能与地震所处的区域地质环境和区域大气环境都存在一定的联系,是一个有待深入研究的问题.

|

|

表 1 地震前后的长波辐射功率谱信息变化特征 Table 1 Change characteristics of OLR for the earthquakes |

实际观测数据表现为在地震前地表温度有升有降,地表(海面)大气升温后在大气作用下又伴随着降温过程,不过地震与其他因素引起的大气温度变化的周期有所差别,称这种周期为地震热异常特征周期,与其对应的称之为特征幅值.如果其他因素引起的地表(海面)大气温度变化的周期与地震引起的特征周期和特征幅度接近时,判断难度增大,这种情况一般会在低海拔潮湿地区和海洋地区发生.在高海拔地区或干旱地区这种特征周期和特征幅度是明显的.本研究的6个震例结果与上述分析结果是极其吻合的.处于相对潮湿(低海拔地区)的汶川地震与乌恰地震特征周期较短,特征幅度变化较小,特征幅值变化范围面积也较小,而处于相对干旱(高海拔地区)的于田地震、改则地震、仲巴地震、当雄地震特征周期相对较长,特征幅度变化相对较大,特征幅值极值范围面积也明显要大得多(图 2).

一次强烈地震的孕育和发生过程是地壳运动、内部应力积累并在某些构造部位集中增强、最终使局部岩层突然错断的结果.岩石压力实验证实,岩石受压直至破裂的过程中,确有红外辐射的显著增强现象.地处青藏高原中南部地区有着丰富的地热资源,其中羊八井地区存在着温度高达93℃以上、热流值高达364mW/m2的地热奇观[25].地球内部(壳层)含有大量的水汽、二氧化碳和其他少量气体.在大地震发生前地壳应力持续增大,贯通地表的裂隙数量就会明显增多,导致地下逸出气增多,大量水汽、二氧化碳和甲烷等其他温室气体混合作用引起温室效应,地壳内部热传导加强,使地表及底层大气温度显著上升,长波辐射信息功率谱特征幅值明显增强.这可能也就是地处青藏高原中南部地区的改则地震、仲巴地震、当雄地震长波辐射信息功率谱特征幅值变化明显、特征幅值极值范围面积也明显要大得多的直接原因,特别是处于羊八井地区的当雄地震长波辐射信息功率谱表现的更加明显.

汶川地震长波辐射功率谱信息异常主要分布于破裂带及其附近,在断裂带的中北段更加明显,特征周期约为13天,与热红外功率谱信息异常分布[23]较为相似.但在有丰富天然气的盆地内部汶川地震长波辐射功率谱信息没有出现热红外那么明显的异常信息.这可能与长波辐射(OLR)为地球向外空辐射出去的所有波长的电磁波能量有关,可能由长波辐射较热红外单一波段受地表植被、大气等干扰因素影响更严重所至.

5 结论本文以静止卫星长波辐射资料为数据源,针对其资料的变化特征,研究了地震热异常信息提取的方法,即“功率谱相对变化法”.并用该方法对汶川地震以及有资料覆盖的中国大陆其余5次6.5级以上地震进行了分析研究.结果表明,6个中国大陆6.5级以上地震前均出现了不同程度的功率谱信息增强现象,并且这种增强现象能够持续到震后一段时间,特征周期表现有所不同,介于11~64天,大部分为1个月左右.具体表现为处于相对潮湿(低海拔地区)的地震特征周期较短,特征幅度变化较小,特征幅值变化范围面积也较小,而处于相对干旱(高海拔地区)的地震特征周期相对较长,特征幅度变化相对较大,特征幅值变化范围面积也明显要大得多.这极可能与所处区域地质环境,天气系统中高气压、大气水汽含量等因素有关.

地震多发生在功率谱增强范围区的边缘或内部.地震短临阶段内特征功率谱幅值达到近几年来的相对最大值或极值,且变化幅度均在6倍以上,功率谱幅值(相对变化率)大于2的持续时间介于20~80天,大部分位于40~50天,功率谱幅值最大值时大于6倍的范围面积达数千到上万平方公里.这些地震的短临异常区域分布特征与相关的研究结果基本相符[23, 26].同时,这些特征幅值、功率谱增强持续时间等短临异常特征便于被识别,该信息提取方法可有效应用于地震相关信息的提取和分析.地震异常是复杂的,本文取得的初步认识,可能仅揭示了地震在孕育过程中的一种表象,但地震预报之路任重道远.

致谢感谢中国气象局国家卫星气象中心提供了静止卫星长波辐射(OLR)遥感资料,感谢两位评审专家提出的宝贵意见.

| [1] | 康春丽, 韩延本, 刘德富, 等. 强震前地气系统长波辐射(OLR)异常的成因. 地球物理学进展 , 2008, 23(6): 1703–1708. Kang C L, Han Y B, Liu D F, et al. The OLR anomaly and mechanism before Tibet earthquake (M6.9). Progress in Geophysics (in Chinese) , 2008, 23(6): 1703-1708. |

| [2] | Pulinets S A, Ouzounov D, Karelin A V, et al. The physical nature of thermal anomalies observed before strong earthquakes. Physics and Chemistry of the Earth , 2006, 31(4): 143-153. |

| [3] | 强祖基, 赁常恭, 李玲芝, 等. 卫星热红外图像亮温异常-短临震兆. 中国科学(D辑) , 1999, 42: 313–324. Qiang Z J, Dian C G, Li L Z, et al. Satellitic thermal infrared brightness temperature anomaly image-short-term and impending earthquake precursors. Science in China (Series D) (in Chinese) , 1999, 42: 313-324. DOI:10.1007/BF02878968 |

| [4] | 徐秀登, 徐向民, 马升灯, 等. 临震大气增温异常成因的初步认识. 地震学报 , 1995, 8(1): 149–154. Xu X D, Xu X M, Ma S D, et al. Preliminary inquiry into the causes of anomaly increase of air temperature by an impending earthquake. Acta Seismologica Sinica (in Chinese) , 1995, 8(1): 149-154. DOI:10.1007/BF02651008 |

| [5] | 崔承禹, 邓明德, 耿乃光. 在不同压力下岩石光谱辐射特性研究. 科学通报 , 1993, 38(6): 538–541. Cui C Y, Deng M D, Geng N G. Study on radiation of rock under different compress. Chinese Science Bulletin (in Chinese) , 1993, 38(6): 538-541. |

| [6] | Gabrielov A, Zaliapin I, Newman W L, et al. Colliding cascades model for earthquake prediction. Geophysical Journal International , 2000, 143(2): 427-437. DOI:10.1046/j.1365-246X.2000.01237.x |

| [7] | 耿乃光, 于萍, 邓明德, 等. 热红外震兆成因的模拟实验研究. 地震 , 1998, 18(1): 83–88. Geng N G, Yu P, Deng M D, et al. The simulated experimental studies on cause of thermal infrared precursor of earthquakes. Earthquake (in Chinese) , 1998, 18(1): 83-88. |

| [8] | 强祖基, 孔令昌, 郭满红, 等. 卫星热红外增温机制的实验研究. 地震学报 , 1997, 10(2): 247–252. Qiang Z J, Kong L C, Guo M H. An experimental study on temperature increasing mechanism of satellitic thermo-infrared. Acta Seismologica Sinica (in Chinese) , 1997, 10(2): 247-252. DOI:10.1007/s11589-997-0093-0 |

| [9] | 吴立新, 唐春安, 钟声, 等. 非连续断层破裂红外辐射与声发射、应力场的对比研究. 岩石力学与工程学报 , 2006, 25(6): 1111–1117. Wu L X, Tang C A, Zhong S, et al. Comparison of thermal infrared radiation from discontinuous jointed faults fracturing with its acoustic emission and stress field. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering (in Chinese) , 2006, 25(6): 1111-1117. |

| [10] | 邓志辉, 王煜, 陈梅花, 等. 中国大陆几次强地震活动的卫星红外异常分析. 地震地质 , 2003, 25(2): 327–337. Deng Z H, Wang Y, Chen M H, et al. Satellite infrared anomaly of several strong earthquakes in China Mainland. Seismology and Geology (in Chinese) , 2003, 25(2): 327-337. |

| [11] | Dimitar O, Liu D F, Kang C L, et al. Outgoing long wave radiation variability from IR satellite data prior to major earthquakes. Tectonophysics , 2007, 431: 211-220. DOI:10.1016/j.tecto.2006.05.042 |

| [12] | 刘德富. 台湾集集强震前的卫星遥感长波辐射场变异分析. 地球信息科学 , 2000, 2(1): 33–36. Liu D F. Anomalies analuyses on satellite remote sensing OLR before Jiji earthquake of Taiwan Province. Geo-Information Science (in Chinese) , 2000, 2(1): 33-36. |

| [13] | Tronin A A. Thermal IR satellite sensor data application for earthquake research in China. International Journal of Remote Sensing , 2000, 21(16): 3169-3177. DOI:10.1080/01431160050145054 |

| [14] | Tronin A A, Hayakawa M, Molchanov O A. Thermal IR satellite data application for earthquake research in Japan and China. Journal of Geodynamics , 2002, 33(4-5): 519-534. DOI:10.1016/S0264-3707(02)00013-3 |

| [15] | 张元生, 沈文荣, 徐辉. 新青8.1级地震前卫星热红外异常. 西北地震学报 , 2002, 24(1): 1–4. Zhang Y S, Shen W R, Xu H. Satellite thermal infrared anomaly before the Xinjiang-Qinghai border Ms=8.1 earthquake. Northwestern Seismological Journal (in Chinese) , 2002, 24(1): 1-4. |

| [16] | 郭晓, 张元生, 钟美娇. 卫星热红外遥感资料在地震预报中的应用研究. 西北地震学报 , 2005, 27(3): 223–227. Guo X, Zhang Y S, Zhong M J. Study on thermal infrared data of satellite remote sensing applied to earthquake prediction. Northwestern Seismological Journal (in Chinese) , 2005, 27(3): 223-227. |

| [17] | 强祖基, 徐秀登, 赁常恭. 卫星热红外异常-临震前兆. 科学通报 , 1990, 35(17): 1324–1327. Qiang Z J, Xu X D, Lin C G. Satellite infrared thermo-anomaly:earthquake imminent precursor. Chinese Science Bulletin (in Chinese) , 1990, 35(17): 1324-1327. |

| [18] | 刘德富, 彭克银, 刘维贺, 等. 地震有"热征兆". 地震学报 , 1999, 12(6): 710–715. Liu D F, Peng K Y, Liu W H, et al. Thermal omens before earthquake. Acta Seismologica Sinica (in Chinese) , 1999, 12(6): 710-715. DOI:10.1007/s11589-999-0072-8 |

| [19] | Saraf A K, Rawat V, Banerjee P, et al. Satellite detection of earthquake thermal infrared precursors in Iran. Nature Hazards , 2008, 47: 119-135. DOI:10.1007/s11069-007-9201-7 |

| [20] | 陈顺云, 刘培洵, 刘力强, 等. 地表热红外辐射的小波分析及其在现今构造活动研究中的意义. 地球物理学报 , 2006, 39(3): 824–830. Chen S Y, Liu P X, Liu L Q, et al. Wavelet analysis of thermal infrared radiation of land surface and its implementation in the study of current tectonic activity. Chinese J. Geophys. (in Chinese) , 2006, 39(3): 824-830. |

| [21] | Wang Q L, Wang W P, Liang W F, et al. Stress-dissipative heat geotemperature precursor mechanism of earthquakes. Acta Seismol Sin , 1998, 11(2): 615-621. |

| [22] | 马瑾, 陈顺云, 刘培洵, 等. 用卫星热红外信息研究关联断层活动的时空变化-以南北地震构造带为例. 地球物理学报 , 2006, 49(3): 816–826. Ma J, Chen S Y, Liu P X. Tempora1-spatial variations of associated faulting inferred from satellite infrared information:A case study of N-S seismo-tectonic zone in China. Chinese J.Geophys. (in Chinese) , 2006, 49(3): 816-826. |

| [23] | 张元生, 郭晓, 钟美娇, 等. 汶川地震卫星热红外亮温变化. 科学通报 , 2010, 55(3): 1–7. Zhang Y S, Guo X, Zhong M J, et al. Wenchuan earthquake:Brightness temperature changes from satellite infrared information. Chinese Science Bulletin (in Chinese) , 2010, 55(3): 1-7. |

| [24] | 吴晓. 用FY-2C静止气象卫星资料计算射出长波辐射通量密度. 气象科技 , 2007, 35(4): 474–479. Wu X. Calculation of outgoing long wave radiation flux with FY-2C data. Meteorological Science and Technology (in Chinese) , 2007, 35(4): 474-479. |

| [25] | 徐纪人, 赵志新, 石川有三. 青藏高原中南部岩石圈扩张应力场与羊八井地热异常形成机制. 地球物理学报 , 2005, 48(4): 861–869. Xu J R, Zhao Z X, Ishikawa Yozo. Extensional stress field in the central and southern Tibetan plateau and dynamicmechanism of geothermic anomaly in the Yangbajain. Chinese J. Geophys. (in Chinese) , 2005, 48(4): 861-869. |

| [26] | 荆凤, 申旭辉, 康春丽, 等. 中强地震前的长波辐射异常震例研究. 地震 , 2009, 29(4): 117–122. Jing F, Shen X H, Kang C L, et al. Anomalies of outgoing longwave radiation before some medium to large earthquakes. Earthquake (in Chinese) , 2009, 29(4): 117-122. |

2010, Vol. 53

2010, Vol. 53